その昔、テクノが好きな友人がいた(20年以上も前かも)。その頃の僕は「電子音楽」や「ミニマル」に少しは関心があったから、結構色々教えてもらった(「ケンイシイ」とか「電気グルーヴ」など)。彼はPCで作った (作曲した)テクノを時々聞かせてくれたが、大概は僕の好みではなく、唯一の例外は深い海底の底から響くような暗い曲で、「ドローン」に近いものだった。僕は「アンビエント」が好きなんだな―ということに気づかせてもらった―と改めて思う。

今まで「電子音楽」を聞いてきた中で印象に残っているアーティストは何人かいる―。

「テクノのモーツァルト」―エイフェックス・ツインのアルバムの中に「Ambient works」と題されたCDがあったが、特に2枚組の「Volume Ⅱ」がひどく気に入った。美しいメロディというよりかは、「空にぽっかり浮かんだ雲を只々見つめるような」雰囲気が良かったのだと思う。

彼は「ドリルンベース」のイメージが強いが、これはまさにアンビエンス―。

この動画ではランキング形式で各曲を紹介してくれている。

こちらはプリペアド・ピアノ的音色で、まるでジョン・ケージの音楽のようだ。

ジム・オルーク/「I'm happy and I'm singing and a 1,2,3,4」は、偶然ブックオフで見つけたアルバムだった。「メランコリック・エレクトロニカ」というキャッチフレーズに惹かれ購入したが、スティーブ・ライヒの影響を感じさせるものがあったり(特に2曲目)、特に20分以上かかる3曲目は、レクイエムのような沈痛さと厭世的な世界観に突き落とすようなエレクトロニカだった。

時計の内部から生まれたかのような音楽。ミニマル経由~不穏な音楽へ。

どこまでも暗く、心に張り付くような切なさが感じられるレクイエムのよう―。

クラシックでもこれほど悲痛な音楽はないんじゃないか、と思えるほどだ。

エレクトロニカ路線でレディオヘッドも聞いた。初めは「キッドA」からだったが、「ザ・キング・オブ・リムズ」が一番のお気に入りとなった(独特なリズムステップと神秘感)。後にリリースされたトム・ヨークのソロ・アルバムもよく聞いた。彼のハイトーンで透明な声質に電子音との相性の良さを感じた。ちょうど加工せずとも溶け合う感じなのだ。

「From the basement」でのセッションから―。

「オウテカ」はレディオヘッド/「キッドA」を経由して知った。職人気質というか、ストイックでドラスティックな印象を受けた。「Draft 7.30」(2003)や「Untilted」(2005)をよく聞いてたように思う。幾層にも重なり合うレイヤーが物凄くて、かき分けるように何度も聞きたくなる感じだった。

このアルバムが最も好きだったかもしれない―。ジャケットも美しい。

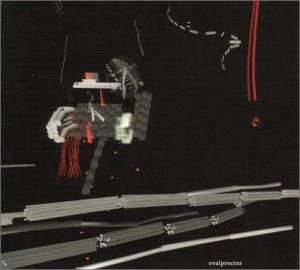

ドイツの電子音楽ユニット「オヴァル」の「Ovalprocess」や「Ovalcommers」では、CDのスキップエラー音を取り込んでレイヤーを重ね、複合的なノイズのような音楽を生み出す―。

複雑に絡み合い、濃い霧のように出現する音のカタマリをかき分けていった先に、仄かに見える官能に気づくと「癖になる音楽―。M気質の人にオススメだ(S気質の方もどうぞ)。クセナキス/「ペルセポリス」を普通に聞ける人からすれば、「ポップ」な感触かもしれない(ちなみに2021年1月、久々のニューアルバム「Scis」がリリース。試聴したが、驚くほど聞きやすくなっていた。良いのか悪いのか―)。

これがそう。POP路線にかなり流れちゃった気がしてる―。

現代作曲家における電子音楽は、カールハインツ・シュトックハウゼン(1928-2007)が最も知られていると思うが、作品を心から楽しんで聞いている人は本当にいるのだろうか―。

初期の「習作」は結構面白いのだが、「コンタクテ」や「ヘリコプター四重奏曲」とか、ちょっと無理である(意外性は楽しめる)。親しみや得心できる感覚が見いだせないと無理なのだ。結局のところ、自分自身のうちにある「何か」に作用するから、好きになったり、親しみを覚えるのではないだろうか。つまり、既に「自分」であるものの「一部」(もしくは「多く」)を音楽に見出すのだと思う―。

もしも「自分」を変えてみたいのなら、普段全く聞かない音楽を聴いてみるのもいいと思う―。

続けていくうちに侵食が生じ、新たな「自分」が発見できるかもしれない―。

「コンタクテ」(1958–60)。ピアノとパーカッションとテープのための。

演奏者はその名も「コンタクテ・デュオ」。

「離陸」から「着陸」まで「完全収録」。とくとご覧あれ―。

シュトックハウゼンのドキュメンタリー。豪華な顔ぶれ。英語字幕付き。

それでも「相性の良い作曲家」というのは不思議と存在するものである―僕にとっては、彼らはルイジ・ノーノ(1924-90)であり、カイヤ・サーリアホ(1952-)であり、ヤニス・クセナキス(1922-2001)である。とりわけ、前の二人に共通するスタイルの一つに「ライヴ・エレクトロニクス」がある―。

電子音楽には未知の可能性が存在しているものだと以前まで思っていた。生楽器では実現不可能と思われるフレーズや音響、リズムなどを生成でき、望むなら抽象度の高い音楽も作曲可能―。そのサウンドのパレットは無限に感じられる。昔ならいざ知らず、現代ではPCや幾つかの装置だけで電子音楽を誰でも作れる時代になってしまった。普段倉庫内作業してる若者が家に帰るとサウンドクリエーター、みたいなことが珍しくなくなってきたのだ。誰もが公平に音楽に携われる環境が整っている、という点で、現代ほど恵まれた時代はない―と感じている。アコースティックによるクラシック音楽は「ルーティン」と化してると強く思えてならない(だからこそ、「個性的な演奏」に惹かれるのかもしれない)。同じような演奏を「大量生産」しているだけに思えてくる―。でもそれは「電子音楽」でもそうだった(もちろん、全てではない)。いやむしろそちらの方が顕著かもしれなかった。「パターン化」は拭えない―プログラミングされているなら尚更ではないかと思ってしまう。真の音楽的センスが問われる―。

その点で、「ライヴ・エレクトロニクス」(L・E)は新たな可能性を提示してくれたと思う。ライヴ演奏時に発生する「音」に「電気的変調」を加える―最初にしでかしたのが誰かは知らないが、面白い試みであり、多くの方々がそうであるように僕も、ピエール・ブーレーズ(1925-2016)の作品で知ったのである(特に「アンセム2」)。彼が所長を務めていたIRCAMで研究が積み重ねられ、同志を輩出していったものと思われる。サーリアホもそうだし、野平一郎もそうだ。ノーノは同年代のライバル、といったところか―。

ブーレーズの作品は難解だが、その響きはキラキラしていて、常に明るい。ピアノ、ハープ、グロッケンシュピールなどの鳴り物も多用され、L・E化される。それゆえか、「陰」を全く感じたことがない―と言っていいくらいだ。多分「まぶしかった」せいだろう、そんなに凝視することはなかった。不思議と彼のことを悪く言う音楽関係者を見たことがない―彼の人徳か、はたまた権威の故か―。主要作品中、やはり「レポン」(1981-84)はスケール感が大きく、L・Eの効果も優れているように感じられた。

「レポン」(1981-84)。映像で観ると各セクションの関連が分かって興味深い。

8分半以降から、俄然面白くなってくる―。

「アンセム2」(1997)。ヴァイオリンとライヴ・エレクトロニクスのための作品。

あの指揮者兼ピアニストの「息子」マイケル・バレンボイムの演奏。

対照的に「陰」を感じさせるのがノーノだ。L・Eを多用する作品が増える晩年には尚更そうだった。陰影が濃く、とにかく静謐だ―。ギドン・クレーメルとの共同作業で生まれた「未来のユートピア的ノスタルジー的遠方」(1988)などはその代表かもしれない。ただし、クレーメル盤は「短縮ヴァージョン」なので、アルデッティ盤のような「ロングヴァージョン」の方が聞き応えがあり、印象がかなり変わる。パースペクティヴが拡大した印象だ。ヴァイオリンが放浪し、分散し、空間に舞う―。今の僕としては、1970年代の作品に聞き応えを感じている。「…苦悩に満ちながらも晴朗な波…」(1971-72)とかはお気に入りの部類に属する。ノーノの作品には詩的なタイトルが多い。武満徹の作品もそうだが、想像力を掻き立てられる―。

「未来のユートピア的ノスタルジー的遠方」(1988)。日本人ヴァイオリニスト

Mieko Kannoによる幻想的な演奏。

「ピエールに。青い沈黙、不穏」 (1985)。コントラバスフルート&クラリネット、

ライヴ・エレクトロニクスのための作品。タイトル通りの静謐で不穏な音楽だ。

サーリアホの音楽はもう少し「ドリーミー」な印象がある。叙情的なのだ―L・Eを使ってすら、そうなのである。彼女の作品もタイトルが美しい。「秘密の園」「香り」「眩惑」etc―女性らしさを隠さないところがいい。ただ、どの作品も同じように聞こえてしまう恐れも内在しているように思うが、それはそれで彼女の「個性」なのかもしれない。ちなみにフルート作品が多いのも彼女の作風である。彼女の「PORTRAIT」と題されたCDを入手したので近々取り上げたいと思う。

「NoaNoa」。フルート・ソロとライヴ・エレクトロニクスのための作品。

「Lichtbogen」(1986)。9つの楽器とライヴ・エレクトロニクスのための。

スコアリーディング付きで楽しめる―。

「ライヴ・エレクトロニクス」は従来のアコースティック演奏と電子音楽とのハイブリットとして、依然魅力的なジャンルになっていると思われる。作曲家のイマジネーションを極限まで引き出すと共に、演奏者たちに刺激を与え、リスナーの想像力を育み、心地よい「内面の旅」へと誘うのだ―。

旧ソ連の作曲家による電子音楽。案外聴きやすい。

坂本龍一/「プランクトン」。どことなく、リゲティ/「アトモスフェール」を思わせる。

Perfume/「ポリリズム」。みんな若い。タイトルも曲もあーちゃんも好き。

「Live electronics Workshop 2019」より。

YouTubeで偶然見つけた動画。静謐なセンスで素晴らしい―。