昨日は会社の同僚と久しぶりのゴルフでした。1ホールだけ雨に降られましたが、何とか持ちこたえ、 悪いのは小生の腕だけでした。

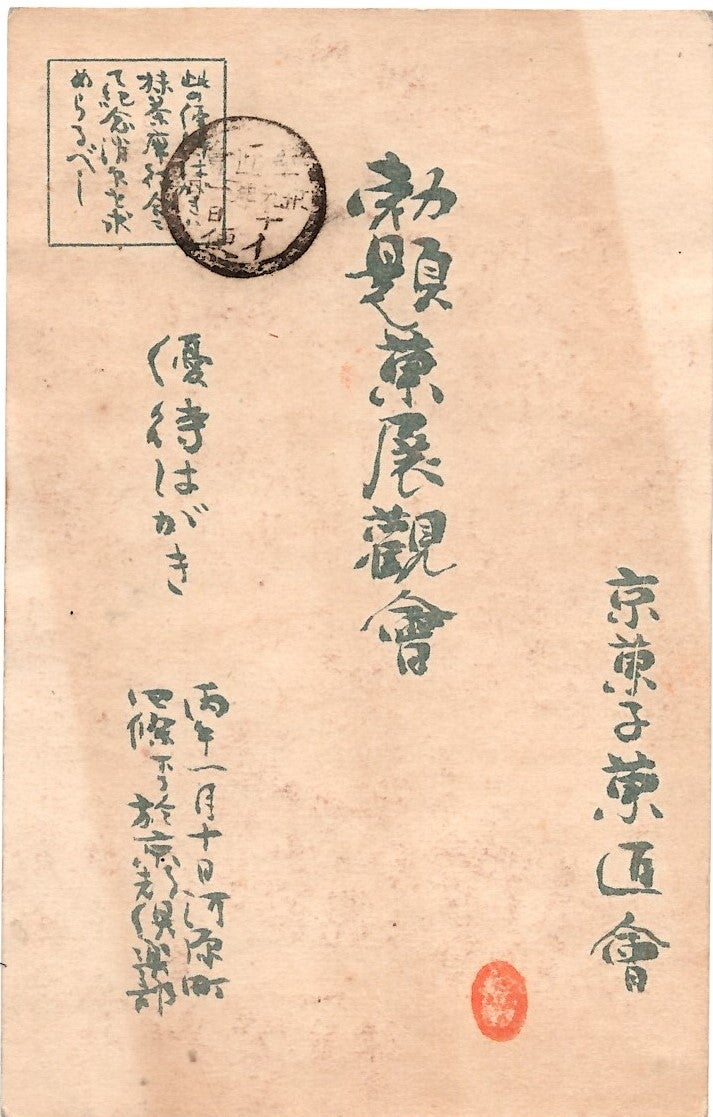

さて、今日は有楽町の収穫のうち、お気に入りの一品。「菓匠會」の丸一型日付印の類似印です。

「丗九年一月十日イ便」と年月日便号まであります。

切手商のメモには「カワイイ丸一印」とありました。それは、通常の丸一型日付印とサイズを比較するとよくわかります。

因みに「菓匠會」となどんな会なのでしょうか?

なんとホームページ(https://www.kyogashi.com/kashokai/)がありました。そこの記載を整理すると以下のような感じです。

平安遷都以来一千有余年の間、天皇の所在地として繁栄してきた京都において、食文化の華である京菓子は、禁裏や神社仏閣と結びつきの中で、味覚と工芸技術の粋を後世に伝承してきた。江戸幕府の要請で上納菓子・献上菓子の御用達業者の集まり「上菓子屋仲間」を結成し、明治時代になって東京遷都とともに、この「上菓子屋仲間」は解散を余儀なくされたが、優れた伝統を守るために新たに結成したのが「菓匠會」である。以来百数十年、祖先の残した「暖簾」を守り、技術の研鑽を積んで、それぞれ特色ある菓子造りに励んで現在に至っている。

興味は類似印にありましたが、伝統のある京菓子業者の集まりである「菓匠會」について学ぶことができました。

入手した葉書の裏面には、明治元年から明治39年までの毎年のお題が書いてあります。各業者はこのお題にふさわしい菓子を作成して勅題菓展観會で発表し、このような葉書でお得意様に案内を出していたのだと思います。

そして、この会が現在も存続していることは驚きですが、こういった伝統を守る世界も大切ですね。いつまでも存続することを祈念いたします。