つまり、今まで自店舗のある場所にお客さんに来てもらえるようにするには、自店舗だけの努力でしかできなかった。

しかし、同業店が自店舗の近くにできることによって、その同業店もお客さんを呼ぶための努力をするようになる。

これで、吸引力が倍になったことになります。

そうして、そうやって吸引されて、すぐ近くにやってきたお客さんが、最後になって、「新しい店」つまり同業店ではなく、今まですっかり親しんで来たほうの店、つまり自店舗のほうを選ぶ。

そういうことがあるわけです。

言い換えると、自店舗の競争力が相手より優れていたことになります。

そういう場合、同業店は、お客さんを呼んでくれる心強い存在だと考えることさえできます。

一般的に、同業店が多数出店しているゾーン(個別の地点が複数あるので、地理的な広がりを考えて、このように「ゾーン」と呼びます)のほうが、

そうでないところ(店がポツンと単独で出店しているところ)よりも、どの店も繁盛店になる傾向があります。

よく「外食ゾーンが形成されている」とか、「商業ゾーンが形成されている」のように言ったりします。

書店がたくさんある街や、電気店がたくさん出店している街が繁盛している理由がここにあります。

さて、TGに関しては、もう少し踏み込んでおきましょう。

TGができることによって、お客さんをより多く呼んでくれるようになる。

これを「TG効果」と言います。

これとは反対に、TGができることによって、お客が少なくなる、いわゆるお客の流れに対する「堰き止め」が起きる現象を「逆TG効果」と言います。

この2つの効果「TG効果」と「逆TG効果」が、同時に起きる。

これが現時点におけるTG仮説です。

もう一つ、TGについて特徴的なことがあります。

それは、ロシアのマトリョーシカ人形のように、TGは内部にさらに小さなTGを含んでいることが多いということです。

たとえば、駅はTGの一種ですが、その駅の中の改札口周辺はTGの中のTGです。

また、駅前ロータリーはどうでしょうか。

駅というTGを含むもっと大きなTGと考えることができます。

商業施設でも同様です。

全体が一つの大きなTGであり、その出入り口はTGの中のTGです。

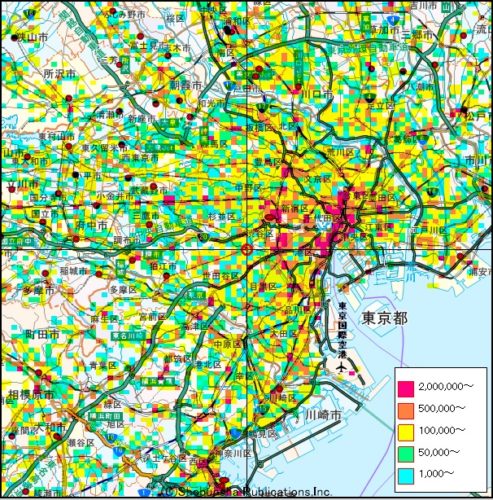

とても大きいことを言えば、都市自体が大きなTG=交通発生源です。

もっと大きいことを言えば、日本列島が一つの大きなTGです。

さらに大きなことを言えば、地球がTGということになります。

多くの人々が宇宙へ飛び出して行く時代が来た時の話ですが・・・

お後がよろしいようで。

引用元:「堰き止め」が起きる現象を「逆TG効果」と言います