立地コラム(26-2)PC、そして・・動線

売上予測に使うデータなら商圏分析ソフト”統計てきめん2プレミア”

●立地コラム(1)手ぶらで現場を見に行く 1

●立地コラム(2)手ぶらで現場を見に行く 2

●立地コラム(3)手ぶらで現場を見に行く 3

●立地コラム(4)店は立地よりも、商圏だ

●立地コラム(5)セットバックした店は、長続きしない。だから工夫を。

●立地コラム(6)結局、物件というものは、どこかの撤退物件。

●立地コラム(7)物件探しで、重要なのは、利用者つまり住む者の利便性

●立地コラム(8)赤字の店1店舗出すことは、もう1店舗も犠牲になること

●立地コラム(9)人は、住んでいる場所によって他の人と似たような行動をする。

●立地コラム(10)看板を増やせば売上げも増えるか?

●立地コラム(11)マーケットの大きさを知る

●立地コラム(12)マーケット規模とは、『人口』のことではない

●立地コラム(13)商業統計は「繁盛度合い」のバロメーター

●立地コラム(14)商業統計を「人口」に変換する 立地コラム(15)看板増やして売上げが増えるかは、業種業態による

●立地コラム(16)マーケットの大きさを知る

●立地コラム(17)マーケット規模とは、「人口」のことではない

●立地コラム(18)商業統計は「繁盛度合い」のバロメーター

●立地コラム(19)商業統計を「人口」に変換する

●立地コラム(20)購買人口こそ、都市の本当の人口

●立地コラム(21)ちょっと“商業統計”について オレンジジュリアス,ホワイトキャッスル,森永ラブ、ドムドム、100円バーガー

●立地コラム(22)立地分析で“昼間人口”はさほど重要な要素とはいえない理由

●立地コラム(23)昼間人口にこだわる必要はないが、それは、別の大きな意味がある

●立地コラム(24-1)新しい統計指標 年収別世帯数

●立地コラム(24-2)新しい統計指標 年収別世帯数

●立地コラム(25)TG(ティージー)とPC(ピーシー)という二つの重要な立地用語

●立地コラム(26-1)PC、そして・・動線

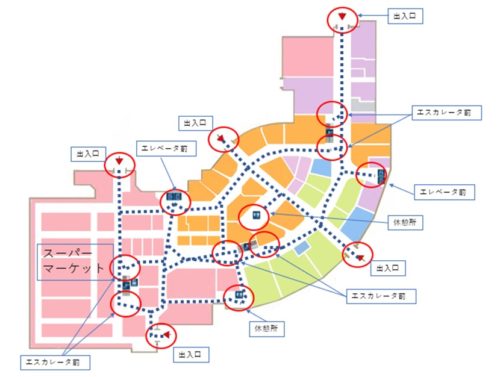

公園なら、その出入り口。

大学のキャンパスなら、正門・裏門。

病院もそう。

働いていたり、遊んでいたり、勉強(研究)していたり、見舞っていたり、人はさまざまなモード(状態)で集まり、そして分散していきます。

まさしく、その集合・分散する場所こそ、TGの定義でした。

さて、こうしてTG付近がひじょうに有利な立地であることは分かりました。

しかし、そういう場所は、なかなか少ないものです。

そこで、出てくるのが、TGとTGを結ぶ「動線」です。

TGは、それ一つ、単独で存在していることは稀です。

むしろ、TGの近くにもう一つ、あるいは複数のTGがあるものです。

そうした場合、TGとTGの間には、必ず何らかの動線ができます。

ところで、動線を「導線」とは書かないので気をつけてください。

なぜなら、動線とは、「人々が行動する線」という意味だからです。

決して、何かによって、導かれるわけではありません。

むしろ、人間が主体的に、行動している線です。

この動線は、通行量が多くなるので、たいがいの場合すぐに分かるものです。

しかし、中には、よおく観察しないと見えてこない動線もあります。

通行量が明らかに多ければ、その分、誰が見ても「良い立地」に見えるわけですから、そうした動線上に物件が見つかったとしても、その賃貸条件はかなり高いのが相場というものです。

それに対して、通行量は少ないが、「明らかに動線を形成しているか、店ができればこちらの方に動線が変化する可能性が高い」というような動線を見つけることです。

こういう動線を「副動線」と呼んでいます。

3つ以上のTGがあると、ときに、「回遊動線」という特殊な動線が生まれることがあります。

これも副動線に似て、通行量は少なかったりするのですが、「買い物動機」が高い人たちの動線となるので、これに沿った立地も有望であるのです。

とりわけ、百貨店などの大型商業施設が二つ以上あり、さらに、鉄道駅がある街には良い回遊動線が生まれがちです。

ふだんから街を見るときは、どんな動線なのか想像しながら人々の行動を見ると良い訓練になります。

そうすると街がまた違って見えてくるので面白いものです。統計てきめん2プレミアのダウロードサイト

統計てきめん2プレミアの紹介動画5分

YouTube 統計てきめんの活用講座

1.統計てきめんの基本操作

2.統計てきめんの統計項目の変更方法

3.統計てきめんの多角形商圏での集計

4.統計てきめんの色分け分布表示の設定

5.統計てきめんのグリッド表示の変更方法

統計てきめんの時間圏作成シミュレーション◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

林原安徳:有)ソルブは、立地と高精度/売上予測で「不振店」を根絶します。電話 048-711-7195 メール問合せは、こちら

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

引用元:立地コラム(26-2)PC、そして・・動線