「This Is England」

(原題:This Is England)

2006年9月12日公開。

2009年3月14日日本公開。

フォークランド紛争の翌年のイギリスを描く青春映画。

英国インディペンデント映画賞受賞。

監督・脚本:シェーン・メドウス

キャスト:

- ショーン: トーマス・ターグーズ

- コンボ: スティーヴン・グラハム

- ミルキー: アンドリュー・シム

- ロル: ヴィッキー・マクルア

- ウディ: ジョー・ギルガン

- スメル: ロザムンド・ハンソン

- ガジェット: アンドリュー・エリス

- ピューキー: ジャック・オコンネル

- ケス: キアラン・ハードキャッスル

- ケリー: シャネル・クレスウェル

- ポブ: ソフィー・エラビー

- トレブ: ダニエル・ワトソン

あらすじ:

サッチャー政権下のイギリス。

1983年7月。

ショーンは未亡人の母親と暮らしている問題を抱えた12歳の少年。

彼は、学校や街中で頻繁に敵対している。

フォークランド紛争で父親を亡くした10歳のショーン(トーマス・ターグーズ)は、ロンドン郊外で母親と二人で暮らしている。学校でダサいファションとからかわれたショーンは、喧嘩をして校長から大目玉。

その帰路、スキンヘッドのグループがたむろしているところを通りかかると、リーダー格のウディ(ジョセフ・ギルガン)が、ショーンを傍らに座らせ、話を聞いてくれる。

彼らと仲良くなったショーンは、母親にスリムのジーンズを買ってもらい、ウディの彼女・ロル(ヴィッキー・マクルア)に頭を剃ってもらう。

ロルからシャツとサスペンダーをプレゼントされたショーンは、こうしてスキンヘッズの仲間となった。

ショーンはリチャード・“ウディ”・ウッドフォードと親密な関係を築いており、彼を兄貴のような存在として見ており、ショーンのガールフレンドであるロレイン・“ロル”・ジェンキンスは彼に対して母親のような役割を果たしている。

ショーンはまた、新しい波、新しいロマンチックなスタイルに身を包んだ年上の女性、スメルとしても知られるミシェルとロマンチックな関係を築く。

ある夜のパーティー中、グループはハゲでタトゥーを入れ口ひげを生やしたナタを持った男に待ち伏せされ、さらにスキンヘッドのアンドリュー・“コンボ”・ガスコインに襲われる。

彼らのリーダーだったコンボ(スティーヴン・グラハム)が、刑務所から戻ってきたのだ。

攻撃がいたずらだったことが明らかになり、ウディはコンボが3年の懲役刑を終えたばかりであると発表し、コンボはその男を彼の仲間のバンジョーだと紹介する。

コンボは、現在のイギリスの退廃の原因は移民のせいだと主張、パキスタン人を恐喝する。

カリスマ的だが不安定で反社会的傾向のあるコンボは、英国国家主義者や人種差別主義者の見解を表明し始め、ウディ、ロル、ケス、ミルキーを疎外する。

彼は他のスキンヘッドに対して自分のリーダーシップを強制しようとするのだ。

コンボがスピーチの一環としてフォークランド戦争について言及すると、動揺したショーンは父親がその紛争で亡くなったことをギャングたちに明かし、コンボはそれを利用して少年を自分の側に加わるよう操作する。

その結果、ギャングたちは、若いショーン、好戦的なピューキー、体重のせいでウディにいじめられているガジェットの3人に分裂し、ウディの非政治的なギャングではなくコンボを選んだ。

ショーンはコンボにヒーロー像を見出し、コンボはショーンに感銘を受け、ショーンに共感するようになる。

コンボのグループは国民戦線の会合に出席。

帰宅する車の中で、ピューキーが人種差別的で国家主義的な政治に疑問を表明する。

すると、コンボは激怒して車を止め、ピューキーを引きずり出し、他の人々の前で嘲笑するように軽く暴行を加え、彼を人里離れた田舎の道端に置き去りにした。

ギャングたちは壁を汚し、地元の子供たちを脅迫し、アジア系の店主サンドゥさんの壁に人種差別的なスローガンをスプレーする一方、以前から店から出入り禁止になっていたショーンはサンドゥに対し、酒やタバコを要求する偏屈な暴行を加えた。

コンボはナタでサンドゥを激しく脅し、ギャングたちはコンボの指示に従って誕生日パーティー用の商品を盗む。

コンボは、ウディのガールフレンド・ロルに対して、何年も前にセックスをして以来彼女を愛していると告げるのだが、彼女に拒否されショックを受ける。

そんな自分を慰めるために、コンボはミルキーから大麻を購入し、パーティーにみんなを招待する。

酔ってきたコンボは、ミルキーと絆を深めるが、ミルキーが自分の親戚たちや、快適な家庭生活、幸せな生い立ちなど、コンボに欠けていたすべてについて自慢げに語ったため、コンボは頭にきて、人種差別的な気持ちに包まれる。

激怒したコンボは狂乱状態に陥り、ミルキーを残酷に殴り気絶さる。

バンジョーはショーンを押さえつけ、メギーは恐怖の表情でそれを見守る。

ショーンがミルキーを弁護したため、怒ったコンボはショーンをアパートから暴力的に放り出し、ドアを閉めた。

バンジョーがミルキーも殴りたいという願望を表明すると、コンボはバンジョーを激しく殴り、彼とメギーをアパートから追い出す。

自分が何をしたのかを知り、恐怖を感じたコンボは、ミルキーの前で悔し涙を流すのであった。

その後、ショーンとコンボはミルキーを近くの病院に連れて行く。

ショーンは、ビーチの近くを歩き、コンボからの贈り物であるイングランドの国旗である「セントジョージの旗」を海に投げ込むのであった。

コメント:

1980年代初頭のイギリスを背景に、少年が仲間と出会い、自らの生きる道を模索していくドラマ。

主人公は、若者たちに紛れ込んだ少年。

フォークランドで父親を失った、いわば時代の象徴として、若者達に迎え入れられる。

現代日本で言えば「ヤンキー」である若者達が意外に荒んで見えないのは、みなが少年に敬意に近い好意を抱いているからなのだが、一方、純粋な観察者としての少年の瞳は、時に冷酷に、取り巻く人々の迷走を写し取っていく。

この映画のオープニングからサッチャーが出て来る。

ダイアナも出てくる。

何を言いたいのかわからない内に、可愛い少年と、ぶっ飛んだ若者たちが現れて、大暴れをするという展開になる。

この映画は、1980年代のイギリスのことを理解できないと、全く意味が分からず、面白くもない。

変な映画を観てしまったと感じるだろう。

時代背景を事前に少し知っておかないと時間の無駄になる。

最初から、サッチャー政権、フォークランド紛争等、英国がひどく煮詰まっていた時代の、労働者階級に巻き起こったスキンヘッズ・カルチャーが回想されていくのだ。

時として、不自然なまでに老成した雰囲気を身にまとう主人公の少年は、当時の若者たちの精神的な映し身。

未熟で幼い自身の姿であるとともに、当時の英国の空気そのものであったろう。

社会を覆う閉塞感の中で、主体性を持ちえず、周りに流されるばかりであった青年期は、そのさなかにおいて、真剣かつやむをえない選択だったとしても、振り返ればいたたまれない。

エンドで、理念の象徴であった「セントジョージの旗」を海に投げ捨てることで、少年は幼年期の追憶を終了させる。

ノスタルジーやセンチメンタリズムを超えた、大人のリアリズムへの目覚めがそこにある。

英国がいかに苦しんでいたかがにじみ出ている映画である。

女性の首相として今では英国の救世主のようにあがめられているマーガレット・サッチャーだが、この頃は経済の低迷による数多くの難問を抱えて苦悩する英国を代表する存在だった。

11年近くに及ぶサッチャー政権によって、多くの若者が非行に走った時代でもあった。

60年代後半から70年代にかけてイギリスは長期経済停滞に悩まされており、この長期経済停滞は「イギリス病」と呼ばれた。

このイギリス病の原因については様々な説があるが、定説とされているのは:

①社会保障制度の拡充による政府負担の増加

②各産業の国有化による競争の停止と老朽化

だと、いわれている。

第二次大戦後のイギリスでは労働党が台頭し、1945年~1951年の間政権を握ると、労働者階級の声を反映し、社会主義政策(みんなが平等に安心して暮らせる世の中作り)を実現させた。

それが先に挙げたイギリス病の原因ともなった2つの政策、「社会保障制度の確立」と「主要産業の国有化」なのだ。

社会保障制度の確立では、”ゆりかごから墓場まで”というスローガンのもと、国民は保険料を毎月支払う代わりに、健康保険、失業保険、各種手当など収入が低くても、収入がなくなった時でも安心して生活できるような手厚い福祉サービスを国が行うことを約束した。

また主要産業の国有化を行うことで、一部の企業だけが得をすることなく国(ひいては国民)に還元する仕組みを作った。

イギリスを支える労働者階級層の声を取り入れたことはメリットもあったが、この2つの政策はうまく機能しなかった。

社会保障制度を運営するための税金支出は増加し、各産業を国有化したことでそれらの赤字は財政に直接響くことになった。

またメンテナンス費用などは国の税金から賄わなければならない。

それらを先延ばしにすると、生産財は国際市場で戦えるほどのクオリティが担保できなくなり、買い手がつかなくなった。

また70年代後半になって不景気が蔓延してくると、働き手は職を失っても保障制度により暮らしていけるという後ろ盾もあり、さらなる賃金上昇を求め多くのストライキが起こるようになる。

ストライキの結果、人々のライフラインが日常的に止まるということが勃発した。

こういう背景によって国民の不満が募ると、1964年からほぼ政権を握っていた労働党は求心力を失い、1979年の選挙で保守党の勝利によりマーガレット・サッチャー政権が誕生した。

それまでの労働党に代わり、首相に就任した保守党のサッチャーは、国民からの長引く経済停滞改善への期待に応えるように、11年間もの間政権を握り、イギリス病の治療に向き合った。

何もかもを政府が負担するというそれまでのスタイルから一変、”小さい政府”への改革を掲げ、社会保障制度の見直し、国営企業の民営化、税制改革、規制緩和、労働組合の弱体化など、サッチャリズムと呼ばれる数々の経済政策を行なってゆく。

これらは荒療治とも言えるものだったが、イギリス経済の悪化に歯止めをかけることに成功して行った。

だが、彼女が進めた政策の中身は、労働者階級や移民などの社会的弱者を切り捨てることにもなった。

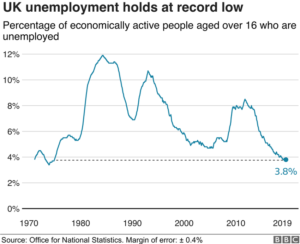

それを示すようにサッチャーが政権を握った80年代の失業率は史上最高を更新した。

サッチャーは合理化を図りイギリス全体の経済立て直しへ寄与したと現在では考えられているものの、多くの失業者を出したことで貧富の差は拡大し、犯罪の増加、人種差別抗争などを招き、80年代は非常に不安定な時代となったのである。

イギリスの失業率グラフ:サッチャー政権(1979年〜1990年)時代は、失業率がいかに高いかが分かる。

強硬な政策を打ち出すマーガレット・サッチャーに対して多くの反発が起こり、支持率が下がることは免れられないことだった。就任から3年経った1982年には、上昇し続ける失業率を理由に早くも解任が囁かれはじめていた。

そんな時、マーガレット・サッチャーの転機となる一大事件が起こる。

イギリスから遠く離れた南米にある、イギリスが実効支配するフォークランド島をアルゼンチンが侵略したのだ。

アルゼンチン沖にあるこの島は、自国の領有権であるというのが当時のアルゼンチン軍事政権の主張だった。

遠く離れたフォークランド島は大航海時代にイギリスが見つけた島として、実効支配を続けてはいたものの、約3000人の地元住民たちが細々と生活している島に過ぎず、イギリス国民にとって馴染みはなかった。

イギリス病に悩まされていた時代には「売却」が検討されていたほどで、イギリスが武力を使ってまで奪回することに懐疑的な声も多くあった。

この侵略に対してサッチャーは国内の慎重派の声には耳を貸さず、交戦を即決すると、イギリス軍を即刻派遣する。

こうしてフォークランド紛争と呼ばれる戦いが始まった。

アメリカや国連から交渉による平和的解決を求められるも、サッチャーは譲歩を拒み続けた。

この戦いは約3ヶ月続き、アルゼンチンの降伏によってイギリスの勝利に終わった。

このフォークランド紛争へのサッチャーの姿勢は、国際社会にイギリスの力を見せつけるため、また国民へ対してナショナリズム(愛国心)を喚起するための政治的プロパガンダが目的であったというのが現在の一般的見解になっている。

彼女の思惑通り、開戦当初は消極的姿勢だった国民も日々戦況に触れる中で、遠く離れたひとつの島を巡り戦うことにかつての大英帝国の誇りを感じ始める。

そしてフォークランド紛争での勝利すると人々は熱狂し、サッチャーはイギリスの救世主として支持率を取り戻したのだ。

フォークランド紛争は、サッチャーにとって重要な転機点となった。

本作「This is England」では、主人公ショーンの父親がこのフォークランド紛争で命を落としたという設定になっている。

また極右思想に傾倒するスキンヘッズのコンボは、サッチャー政権に批判的で、このフォークランド紛争は無意味なものであったという見解を述べる。

つまり、目の前で起こっている不景気や仕事を失くした自国民に対しては目を向けず手を差し伸べずに、遥か遠くの島ばかりを見て権威だけを追い求めているとサッチャーを批判しているのだ。

そしてこのことが本作では重要なポイントとなっていく。

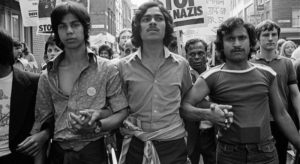

もうひとつは、スキンヘッズである。

スキンヘッズ (Skinhead) というのは、1960年代にイギリスで生まれた労働者階級の若者たちのカルチャーである。

スキンヘッズには大きく分けて2回の流行があったとされる。

60年代後半にモッズから分岐する形で現れた最初の流行と、70年代後半以降のリバイバルである。

今回の「This is England」では、後者のリバイバル流行期のスキンヘッズたちが描かれている。

スキンヘッズはその名の通り、彼らの定番である髪の毛を刈り上げた髪型から名付けられた。

またハリントンジャケットを羽織り、ドクターマーチンやつま先に鋼の入った作業靴、ポロシャツやシャツを細身のパンツにサスペンダーで留めるスタイルが彼らの定番ファッションとされている。

ここで注意したいのは、日本語では坊主のことを「スキンヘッド」と言うが、坊主頭を表す正しい英語は “Shaven head” 。

英語で “Skinhead” と言うと、このカルチャーや白人至上主義を指す言葉になるのだ。

前身となるのはモッズと呼ばれるカルチャーで、これも60年代の労働者階級の若者たちのカルチャーだった。

モッズは、スキンヘッズと比べるとスタイリッシュで、タイトなスーツに身を包みミリタリーコート(現代ではモッズコートと呼ばれる)を羽織るスタイルだった。

そのファッションは、オシャレでカッコよく決めるよそ行きの格好だったわけだ。

モッズのファッション

このモッズの中から、スーツではなくもっと自分のワークスタイルにあった実用的な服を着ようと分岐していった一部の者たちが、ハード・モッズと呼ばれるようになる。

そして肉体労働を行う彼らが、自分たちにとって実用的である坊主頭を選ぶと、スキンヘッズと呼ばれるようになった。

また坊主頭を選んだことについては、同時期に中流階級たちが米国のヒッピーカルチャーに影響され髪を伸ばし始めたことに対する対抗意識があったともいわれている。

モッズとスキンヘッズの違いは、ファッションだけではない。

どちらも音楽との結びつきがとても強いカルチャーで、モッズはその名の由来となったモダン・ジャズを愛好していた。

アメリカ生まれのジャズ、R&B、ソウルミュージックなどのいわゆる黒人音楽を愛し、これらの音楽をルーツに持つブリティッシュ・バンドもモッズ文化の中から生まれた。

一方でスキンヘッズは、南米のジャマイカ起源のスカやレゲエを愛好する。

初期のスキンヘッズたちは、ジャマイカ系移民たちの労働者階級(彼らのカルチャーの名はルードボーイ)と交流し、彼らの影響を大きく受けた。

当初のスキンヘッズは、ジャマイカ系移民たちと交流し、彼らの文化を愛したことから分かるように彼らの中に人種差別的な思想はなかった。

このスキンヘッズというカルチャーは、70年代に入ると一度衰えるも、70年代後半になるとパンク・ロックの流行の流れから、再び表舞台に現れる。

サッチャー政権になってからは、生粋の労働者階級が多かったスキンヘッズたちは、不況の煽りを正面から受けた。

仕事を失ったスキンヘッズはサッチャー政権に批判的になり、極右政党イギリス国民戦線の活動に感化され(移民排他路線であったイギリス国民戦線の戦略でスキンヘッズを取り込んだという)、不況による不満解消の矛先としてパキ・バッシングへと走るようになったのだ。

「This is England」の中でも語られるように、その理由はとても陳腐なものだ。

多くのイギリス人が失業して路頭に迷っても政府は助けてもくれない。

仕事は、安い賃金で働く移民に全て奪われる。

だから、奴らを追い出さなければいけない。

残念なことにそういった一部のスキンヘッズの行動により、メディアではスキンヘッズと人種差別が同義語として使われるようになり、最終的には加害者が実際にスキンヘッズであったかどうかに関係なく、人種差別暴力についてスキンヘッズという言葉を用いて報じるようになった。

決して、全てのスキンヘッズたちがそうであったわけではない。

「パキ」は、パキスタンから派生した言葉で、南アジア系移民に対する呼称として用いられる差別用語だ。

このパキという言葉と、暴行・非難などの意味がある バッシング Bashing が一緒に用いられ、パキ・バッシングはイギリスで起こった南アジア系移民に対する暴行や嫌がらせを指す。

パキスタンという国名から作られた言葉ではあるものの、私たちが欧米人を一目見てどこの出身か分からないように、欧米人が黄色人種を見て日本人なのか韓国人なのか中国人なのか分からないように、この言葉を使う者も南アジア系移民(インド人、パキスタン人、バングラデシュ人)たちがどこの出身なのかは区別することはなく、この言葉は使われている。

「This is England」ではパキスタン系移民を標的にしているが、冒頭シーンでは当時の映像が流れ、様々な宗教の人たちが映ることからも、特定の国や宗教だけでなく南アジア系移民を一緒くたにしていることは、想像に難くない。

イギリスでの移民排除の流れは、1960年代後半から起こり始めた。

戦後のイギリスは労働者不足で、イギリスのコモンウェルス諸国からの移民を多く受け入れた。

そして60年代には飽和状態となり不景気の足跡が聞こえ始めると、移民を排除すべきだという意見が持ち上がった。

その口火を切ったのが、政治家イーノック・パウエルの演説だ。

このパウエルの演説は、戦後増え続ける移民を制限しなければいけないという論調のものだった。

スピーチの中には、彼らの子孫が増え続けいつか英国が彼らの手に渡ってしまうという危惧、差別禁止法に対する批判、有色人種がその弱者的地位を利用しているというエピソードなど様々なことが盛り込まれ、最後は詩を引用して、いつか暴力や抗争が起きることを予言するようなスピーチを残した。

この演説の後、すぐさまパウエルはメディアや多くの政治家から「人種差別主義者」だと非難の的となり、彼の政治家としての道も閉ざされたが、実際には多くのイギリス人庶民たちは賛同したのだという。

この後には移民排他の動きパキ・バッシングが起こったことや、昨今のEU離脱の動きからも、やはりイギリス人は保守的な人が多いことが分かる。

現在ではパウエルの意見は的を得たもので預言者だという声もあるようだ。

70年代に入るとイギリス各地で移民排他的な考えを持つ者たちが有色人種たちに対する暴行、衝突、嫌がらせなどが起こるようになった。

本作は、英国の歴史を感じるためには格好の作品である。

虐げられた若者たちの怒りが聞こえてくる名作である。

この映画にはたくさんのカッコいい歌もふんだんに挿入されている。

曲を聴くだけでも価値がある:

間違えてはいけないのは、タイトルの意味だ。

「THIS IS ENGLAND」というのは、「英国万歳!」とか「Born in the USA!」みたいな意味ではない。

極右の人たちが仲間たちをアジテートするときに言う言葉だったのだ。

「United Kingdom」じゃなくて、「England」。

英国全体じゃなく、イングランドだけなのである。

つまり、分断された国・英国を表現しているのだ。

イングランドの国旗:「セントジョージの旗」

そうだ、この時すでに、英国は、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドに分かれていたのだ。

分断された国・イギリスだ。

難しい国・イギリスを感じさせる作品になっているのだ。

それにしても、日本の映画界はなぜ洋画の扱いがきちんとできないのだろう。

本作は、日本でも3年後に正式に公開されたのだが、未だにタイトルは英語のままだ。

英国インディペンデント映画賞を受賞した傑作なのに。

おそらくこの映画が訴えている深い意味が全く理解出来ていなかったのだろう。

この映画は、今ならYouTubeで全編無料視聴可能(字幕なし)。

この映画は、TSUTAYAでレンタル可能: