流れ星のかなた 葛根廟事件からの生還 [ 大島満吉 ]

楽天市場

${EVENT_LABEL_01_TEXT}

9月1日未明、我が家の猫がこの世を去った。23歳であるから人間であれば100歳以上。大往生といえるだろう。

この猫はかみさんが拾ってきたノラだが、そのとき既にウイルスにやられていて盲目に近い状態だった。この猫のその後はかみさんのブログに記されている。

とても23年も生きられるとは思っていなかったのだが、かみさんの執念か当猫の生命力か、ともかくも23年も生きたのである。

私自身はずっとこの猫の世話などしてこなかったが、4年前から自宅で仕事をするようになってからはお昼の投薬は私が担当することになり、今年になってからは夜の栄養食も私がやるようになった。

少し前から食が細くなっていた。

そして8月19日、私の入院。

もしかしたら、これで今生の別れかとちらりと頭をよぎった。

8月27日退院。

猫は生きていた。だが、食はさらに細くなり、私の出したものでは食べないときもあった。

そして9月1日を迎えた。

そのとき頭によぎったのは「最後に面倒をみさせてやるよ」という猫の恩情だ。

知人は「猫の鏡だね」と褒めてくれた。

9月1日以降、お昼になると「猫に薬」と頭に浮かぶのだが、いやいやとそれを打ち消す自分がいる。

「そうか、もう君はいないのか」という小説があったが、まさにこのタイトルの気持ちになる。

本日午前中に退院する。帰ったら4冊目の『境界BORDER』に取りかからなければならない。vol.4は今秋刊行予定である。

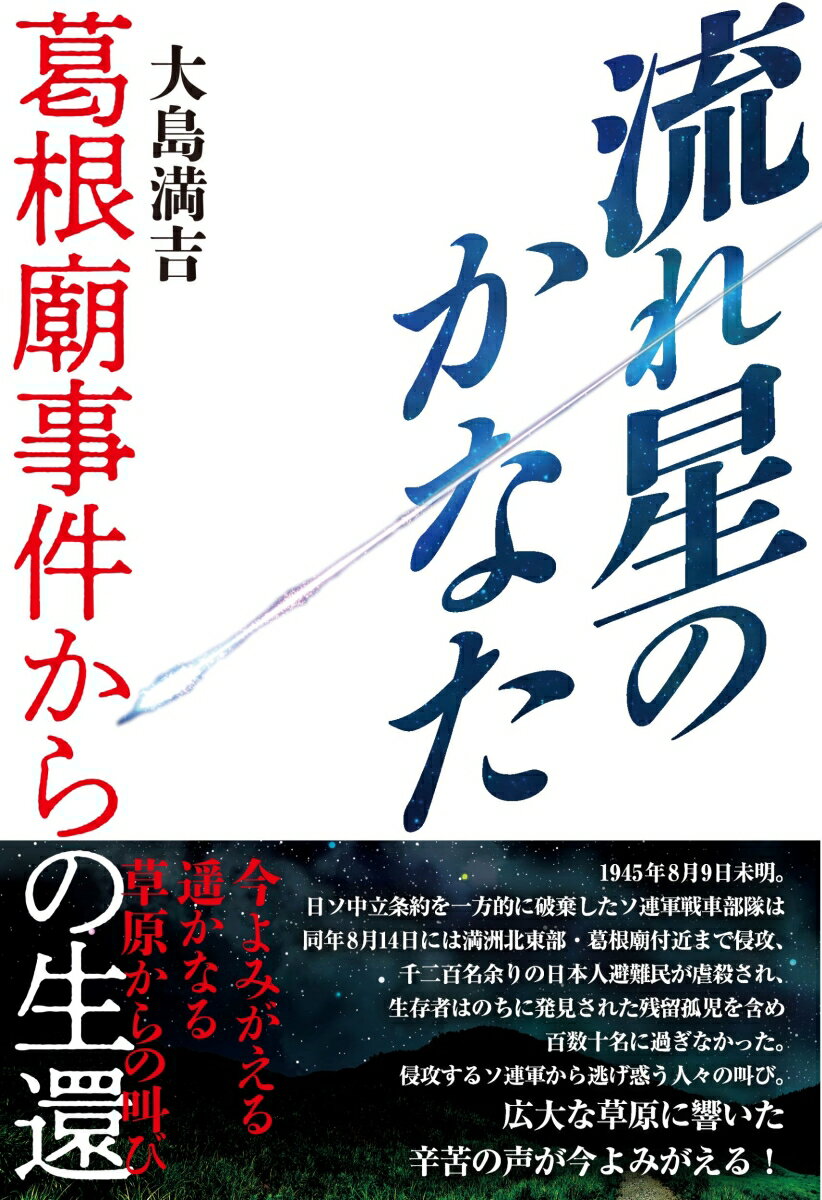

『境界BORDER』vol.1に収録した大島満吉さんの「遥かなる平原からの叫び」はほとんどの日本人が知らない、旧満州の葛根廟付近で発生したソ連軍による民間日本人虐殺事件を綴ったものだ。

ソ連軍は千数百名いた避難民を戦車と銃で蹂躙する。生き残った避難民は在郷軍人から自決を強要。さらに地元民の暴徒にも襲われて、生存者はのちに発見された残留孤児を含めても百数十人に過ぎなかった。

当時11歳だった大島満吉さんはこの凄惨な事件の全貌を日本に引き揚げてから原稿として少しずつ書き残していった。その原稿は今年4月8日に『流れ星の彼方』という題号でユニコ舎から刊行された。

以下はソ連軍に蹂躙された避難民たちの姿と、自決を強要され幼い娘を手にかけた満吉さんの母親を描写した場面の抜粋である。

これはフィクションではない。11歳の少年の目の前で繰り広げられた真実である。

あちらこちらで呻き声が聞こえる。

死んだ母親にすがりついて、泣きながら揺り動かしている幼児がいる。いくら大きな声で泣いても、叫んでもお母さんは返事をしてくれない。たった一人残された幼児は、何もわからないで泣いているのだろう。可哀そうに、まだほかにも同じような子供の姿がある。

目にいっぱい涙をためて、僕たちに哀願する子がいる。手を出して、僕たちの目を見ている。喉が渇いて水がほしいのだろう。でも、こんな血の混じった泥水を、いたいけな子供たちに飲ませる訳にはいかないではないか。母はどうすることもできず、見ないふりをしてやり過ごした。

どっちを向いても死体だらけだ。親子で重なり合って死んでいる人もいる。そんな人はまだいいと思えてしまう。生き残った人たちの悶え苦しむ声がする。呻き声を上げながら必死に生を求める若い人がいる。半狂乱で叫ぶ人がいる。ただ青白い顔をした人がいる。瀕死の重傷でもがく人がいる。血を流しながらピクピクと痙攣している人がいる。壕の中は生と死の狭間であった。

二人の息子には、自決することを言い聞かせたし、自分の覚悟もできている。唯一、頼みにしていた夫も四時間余りも捜して、ついに見つけ出すことができなかった。母は在郷軍人の持っていた日本刀を抜いた。

母を信じ切っている美津子は何も知らずに瞳を閉じている。

ここで迷っていては、これから先の自分たちの自決すら、覚束なくなる。

——ミッちゃん、ご免ね。

心の中で、そう呟いた母は、目に涙を溜めたまま美津子の喉に刃を当てた。美津子はそっと目を開けた。それでも母を信じている美津子は、何も抗うことはなかった。無言の一瞬が過ぎていく。

母は美津子が苦しまぬようにと渾身の力で刀を突き刺した。美津子の柔肌から鮮血が噴き出した。

「ご免ね、ミッちゃん! 母さんもすぐに行くからね!」

母はその場で泣き崩れた。力なく刀から手を離す。側にいる二人の息子に弱みを見せまいと、気丈に振る舞っていたが、このときばかりは苦しそうだった。

美津子は声一つ出さずに、ぴくっぴくっと体を震わせ、そのまま息絶えた。もう泣く力も残っていなかったのだろうか……。母の峻烈を極めた葛藤を知っているかのように、美津子は母をこれ以上苦しめることがないよう迷うことなくこの世を去った。

繰り返すがこの描写はフィクションではない、11歳の少年が目の当たりにした光景なのである。「葛根廟事件」のことはほとんどの日本人が知らない。日本史の授業で教わることはないし、“神の見えざる手”のようなものが意図的に歴史の闇に葬り去ろうとしているようにも感じるのだ。

大島さんは今も“語り部”として講演活動を続けている。9月28日㊏には群馬県下仁田の“女性村ねぎぼうず”においてユニコ舎主催の講演会を行う予定なので、ぜひご来場いただきたい(貴重なお話がうかがえます。幼児から大学生は参加費無料です!)。

さて、大島さんに限らず満洲で終戦を迎えた人、シベリアに抑留された人の話をうかがうと必ず出てくるのが虱との戦いだ。何日間も風呂に入れず着の身着のままだった避難民や抑留者たちの衣服の折り目に虱がびっしりと卵を産んでいて…と聞いているだけで体中が痒くなりそうな話を何人からも聞いた。

私の今回の入院期間は9日間であったが、なにがいちばん辛かったかというと、もちろん術後の患部の激痛に決まっているのだが、風呂に入れずシャワーも浴びられずというのも退院前においては相当なレベルで辛苦であった。脂の抜けた60代半ばの身体なのに髪はベタつくし、頭皮は痒くなる(初めてドライシャワーってのを使ってみました)。まるで難事件を推理する金田一耕助になったかのような気持ちであった。

満洲で虱と戦った方々に比べれば千分の一、万分の一のことに過ぎないが、こういう面でも戦争体験者の辛苦にちょっとだけでも考えが及ぶようになったのは、この入院体験の成果であったかもしれない。

さっ、そろそろ時間だ。帰宅したらまずはシャワーを浴びよう!

入院5日目(8月23日)、ユニコ舎の平川智恵子代表から千鳥ヶ淵戦没者墓苑で行われた「シベリア・モンゴル抑留犠牲者追悼の集い」に参加したと連絡があった。

8月23日は、79年前に旧ソ連が元日本兵や民間人をシベリアなどに移送する指令を出した、いわゆる「シベリア抑留」が始まったとされる日である。

ユニコ舎では戦争体験者の手記集『境界BORDER』をシリーズ作として不定期で刊行しているが、満洲での戦争体験談を多く収録している。今年の「シベリア・モンゴル抑留犠牲者追悼の集い」には『境界BORDER』vol.1に収録した西倉勝さんと呉正男さんのお姿があったと平川代表から聞いた。西倉さんは99歳、呉さんは97歳。まだ60代の私が病院で寝ている場合ではないだろうと恐れ入ってしまう。

vol.1には8歳のときに満洲に渡った高橋章さんの手記も収録さいている。高橋さんが10歳だった1945(昭和20)年、ソ連軍が満州に侵攻。高橋さんたちは終戦を知ることなく、およそ20日間、ソ連軍や現地の暴民と戦いながら逃避行を続けた。

そのときのことを綴った「故郷の慰霊碑は語らず」からの抜粋である。

敵に遭遇すれば、その都度、撃ち合いの修羅場が繰り返された。私たちが入った部落の中国人から攻撃を受けることもあった。彼らにしてみたら、開拓団民こそ殺戮者だったに違いない。命乞いをする住民にも銃を向けた。時には、飢えて汚れきった憐れな一団に炊き出しをしてくれる部落もあった。束の間の休息。自分が生きていることを思い出す瞬間だった。衰弱して死んでいくもの、産み落とされたまま捨てられる赤ん坊もいたが、誰もなにも言わなかった。戦闘では仲間も敵も、老人も子どもも目の前で撃たれて死んでいった。感情は激しく摩耗されて、死についてなにも感じなくなっていった。もちろん戦うことは怖かったが、それでも戦って戦い尽くして、いずれ死ななければならないと諦めていたし、私たちはそういう教育を受けていたのである。逃げ出したい気持ちがあったとしても、逃げ切れる希望などなかった。逃げるわけにはいかないんだと思い込んでいた。年端もいかない子どもや年寄りが銃を持って戦うしかない状況から逃れられなかった。

私にとって八月十五日とは、殺戮が始まった日であり、その後に続く苦難の通過点に過ぎない。

この文章からはさまざまな“境界”が読み解ける。もちろん大きな主題としては“生と死”であるが、国家、民族、年齢、教育、時間。その境界のどこに身を置いたかで運命は大きく変わったのだ。

なぜ、ユニコ舎で戦争体験者の手記集を出すことになったのか。それはこのブログでも紹介した宝田明さん、大林宣彦さんの影響によるものであった。お二人とも輝かしい人生の軌跡がありながらも人間形成の土台となったものは戦争体験であった。お二人から話を聞いた私は、その戦争の記憶を未来に語り継がなければならないと思った。お二人のような体験をされている方々はまだいるはずだ。その人たちの言葉も残したくなったのだ。

国家同士における相容れないナショナリズムの境界、その諍いから生じた生と死を分けた境界、戦前・戦中・戦後という時代の境界をできうる限り正確に伝えるべく『境界BORDER』シリーズを作り続けてきたつもりだ。現在まで3冊、23人の手記を収録している。

私は明日の午前中に退院する予定だ。間抜けな話、脊柱管狭窄症は手術をすればあっという間に治るものだと思っていた。術後に苦しみが待っているとはまったく考えていなかった。少し頭をめぐらせてみればわかることであったのに…。背中に穴を空けて骨を削ったのだから痛くないわけがない。術後は体を少し動かすだけで悲鳴を上げていた。今は歩行器に頼りながらも歩けるようになったのだから、人間の体の回復力には驚くばかりである。

私は“生と死”を分けた境界に身を置いたわけではないが、この入院生活はなにかしらの境界線上にいたような気がする。