![]() 婦人画報2011年新春号に掲載

婦人画報2011年新春号に掲載![]()

『近茶流・柳原尚之』

平成・味の風土記![]()

![]()

![]()

![]()

わかさぎ漁の原点・・・・霞ヶ浦へ![]()

筑波山が、まほろばのような風光明媚な霞ヶ浦![]()

柳原尚之さん ココ

ココ

の体当たりの取材内容です![]()

すごい取材陣が、茨城県行方市麻生の㈱土蔵屋さんに取材にいらっしゃいました![]()

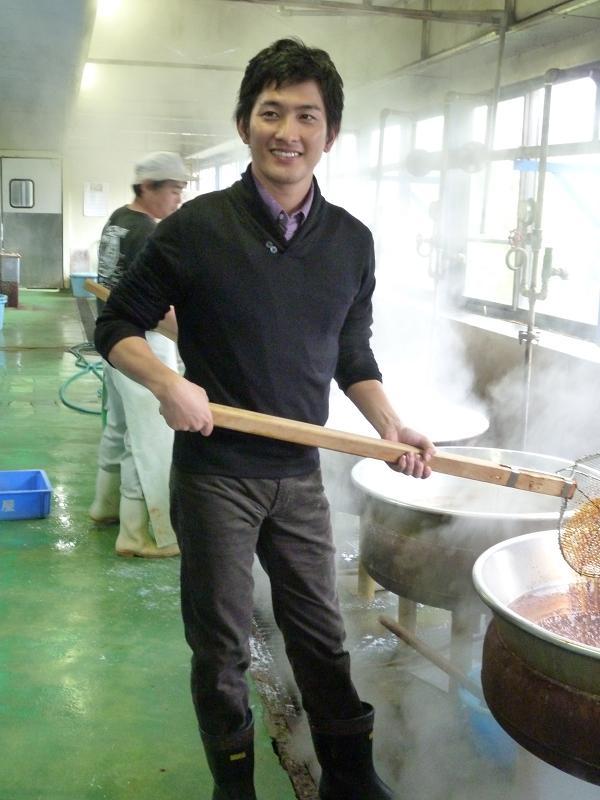

![]() 日本和食界の貴公子・柳原尚之氏が

日本和食界の貴公子・柳原尚之氏が![]()

行方市の佃煮工場へやってきた![]()

わかさぎ漁の原点 霞ヶ浦へ

柳原尚之氏が創る伝統の佃煮製造![]()

地元の佃煮店『土蔵屋』 ココ

で

ココ

で![]()

明治10年の西南の役で、麻生の佃煮は、日持ちと味が評判となり、『兵站第一要品』に![]() 今も昔ながらの製法で作られています。

今も昔ながらの製法で作られています。

㈱土蔵屋 ココ

ココ

創業明治初期より100年余伝統の食文化を支える水郷名産・佃煮製造を霞ヶ浦湖畔麻生町(現 行方市)に「土蔵屋の屋号」をもって、ニーズの変化に対応し、信頼とさらなる可能性への挑戦をし、製造販売に携わってまいります![]()

湖を愛した大名が献上し、

わかさぎは、公魚となった![]() ココ

ココ

かつて、霞ヶ浦のある常陸国を領地とした麻生藩が将軍に献上したことから、公魚は公儀御用魚となり、

『公魚』の字があてられるようになったという説がある。![]() ココ

ココ

霞ヶ浦で獲れた朝獲りが、その日のうちに食卓へ![]()

そして、お正月には欠かせない縁起物![]()

焼き公魚の献上は、三代将軍徳川家光公の時代から![]()

麻生藩12代藩主新庄直彪が老中 松平和泉守乗全を通し14代将軍徳川家茂に焼きわかさぎを献上した時の記録(1859年)老中からの礼状です![]()

行方市麻生の羽生均さんのお宅に伝わる書状です![]()

対岸、稲敷市の浮島れんこん堀りにも挑戦した尚之氏

焼き公魚をたっぷりの出汁と酒で煮ていきます![]()

|

『近茶流・柳原尚之』

わかさぎの蓮根蛇籠(れんこんじゃかご)

蓮根で作った蛇籠で、炊いた公魚を煮込む

脂ののった公魚は、焼き浸しにすると、いっそうおいしく、蓮根と相性もいい![]()

2011年“開運”新札入れも![]()

![]()

![]() 金運ハッピーアイテムもついている

金運ハッピーアイテムもついている