居場所

素敵な記事を見つけました。

是非、読んでみてください。

居場所とは?

大切な存在とは?

心に栄養を与えてくれる処方箋のように感じました・・・。

- 東洋経済 オンライン -

「ダウンタウンを見出した男」が40年経て語ること吉本元会長がたどり着いたひとりぼっちの処方箋

木村 隆志 : コラムニスト、人間関係コンサルタント、テレビ解説者 著者フォロー

2023/07/27 10:00

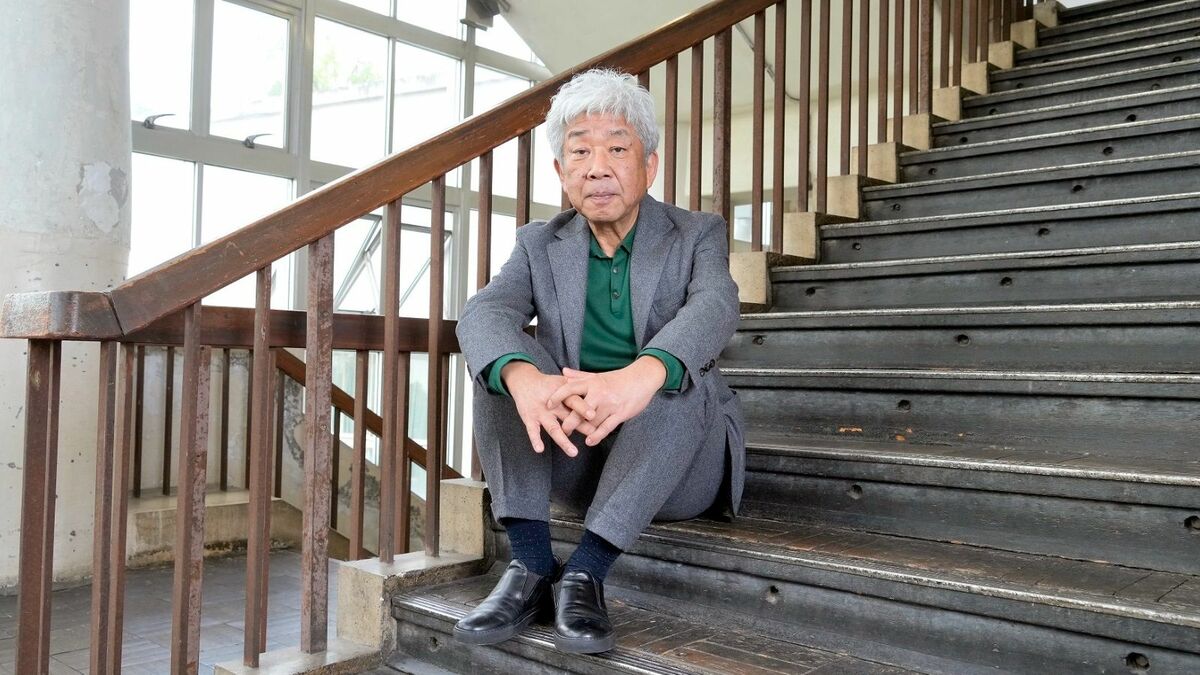

ダウンタウンを見出し、今年4月27日まで吉本興業の会長を務めてきた大﨑洋さん(撮影:梅谷秀司)

ダウンタウンを見出し、活躍の場を作ってきた大﨑洋さんの初の単著が発売3カ月で7万部突破のベストセラーとなっています。

大﨑洋さんは吉本興業の顔として今年4月27日まで会長を務め、6月29日の株主総会をもって退社しました。今後は2025年日本国際博覧会協会の『大阪・関西万博催事検討会議』の共同座長になります。

吉本の元会長だから「笑わせるテクニック」や「業界の裏話」、あるいは「お笑いビジネス」や「波乱万丈な自叙伝」ではないかと思いきや、そのタイトルは『居場所。ひとりぼっちの自分を好きになる12の「しないこと」』。孤独や生きづらさを感じやすい時代に、どのように自分の居場所を作っていくのか。生きづらさを感じたときにどんな考え方が必要なのかをアドバイスするような内容に驚かされます。

大﨑さんの考える“居場所”とはどんなもので、どんな方法で作っていけばいいのか。“生きづらさ”の処方箋とはどんなものなのか。また、ダウンタウンの居場所をどのように作り、絆を育んでいったのか。吉本の会長を退任する直前の今年4月上旬、新宿の吉本興業東京本部で話を聞きました。

「完璧な居場所」を作るのは難しい

大﨑さんは「居場所」というテーマが編集者との50~60時間にわたる会話の中から生まれたものであることを明かしました。つまり、大﨑さんの口から「居場所」というフレーズが何度も出るほど、それに対する意識が高いということでしょう。また、「ダウンタウンを筆頭に芸人たちの働き場所=居場所を作ってきた」という実績からもふさわしい感があります。

とはいえ大﨑さんは芸人ではなく、「学校、職場、家庭などで心の置き場がなく孤独を抱えている人たちに居場所の作り方を伝えて少しでも役に立ちたい」と思っていました。ただ、「完璧な居場所を見つけるのは難しいし、孤独は完全に消せない」という前提のもとに、「それでもひとりぼっちの自分とうまくつきあいながら、何となく心の棲家を見つける」ことをすすめています。

なかでもポイントとなるのは、「居場所を場所に求めない」「居場所は心の中にある」という考え方。「『この人だけはわかってくれている』という存在や、自分を守ってくれるお守りのような存在が心の中にいること。それこそ形がない、自分の居場所だと思います。あれやこれやで大変で、胸に手を当てたときに思い出せる人がいる。僕にとっては母親がそうでした」(大﨑さん)

「僕自身、ずっと居場所がないと思っていた」という大﨑さんがそれに気づいたのは、母親が亡くなってから。自分の居場所が母親だったことに気づいただけでなく、亡くなって25年以上が過ぎた今なお、その感覚は変わっていないそうです。「母親が幼稚園勤務時代の小さい名刺をお守りとして手帳にはさんで25年以上持ち歩いています」(大﨑さん)

なぜ孤独や寂しさを募らせるのか

大﨑さんの考え方は、裏を返せば「居場所を何らかの場所に求めてしまい、思うように得られない」「お守りのような存在が心の中にいない」という人が多く、だから悩んでしまうということでしょう。

(撮影:梅谷秀司)

さらにコロナ禍などの厄介な出来事が重なると、気が滅入ってしまうのも当然。母親という居場所があるはずの大﨑さん自身ですら、コロナ禍以降、著名人の自死が続いたことを尋ねた際、「自分もいつそういうふうになるかもわからない」と語っていました。

「僕なんかもうすぐ70歳だから、夜中に目覚めたりしたら、老人性うつじゃないけど、暗くなったりもするし、紙一重みたいなところもあります。その紙一重のところにいかないように、小さな楽しみというか、喜びというか、気持ちがホッとするというか、1ミリぐらいの目標でもいいので、そういうのがあればやり過ごせると思うんですよね」(大﨑さん)

ちなみに大﨑さんの母親は、祖父母が寝たきりになって家から一歩も出られず介護していたとき、「家の前の小さな池にいる金魚をじっと見ているときが唯一ホッとするときなんや」と言っていたそうです。これは「ハードな日々の中でも小さな楽しみを見い出せるような母親だったから大﨑さんの居場所になり、今なお安心感を与えている」ということなのかもしれません。

また、「ふとした瞬間に孤独を感じてしまう」という人に向けては、具体的なノウハウを教えてくれました。

「人間って、雑踏の中でひとりぼっちを感じるときもあれば、賑やかなパーティーしているんだけどポツンと1人だっていうときもあるし、ほんの一瞬でも孤独や寂しさを感じるときが毎日のようにあって、それが重なって大きなものになっていくのだと思います。そういう『小さな孤独や寂しさを1つひとつその都度消していく』、あるいは『それを客観的に見て楽しんでしまう』。無意識を意識に変える訓練をしていくのがいいんじゃないかなと思うんです」(大﨑さん)

会社人生の半分はずっと窓際だった

「居場所を場所に求めないほうがいい」とは言っても、ビジネスパーソンなら役職や肩書のようなステータスを居場所として求めてしまうし、うまくいかなくて落ち込んでしまうことが多いもの。その点、大﨑さんはトップでありながらも、「吉本にはたまたま入社しただけ。いろんな出来事があって会長になりましたが、会社人生の半分はずっと窓際でした」と自虐的に話してくれました。

「若い子には、あなたの人生、あと50年、60年、70年ある中で幸せな出会いというのが誰にもあるので、目先のことや勝った負けたで悩まなくていいし、下向いて道の端っこ歩かないでほしい。その幸せな出会いが人なのか、仕事なのか、本や映画なのかはわからないですが。もちろん努力もしなきゃいけないんだけど、疲れたときや困ったときは長い目で見たら無理せず休んだほうがいいし、『自分は自分らしくいればいいんじゃないか』ということを伝えたいです」(大﨑さん)

大﨑さんに言わせれば、人生は長いから目先の役職や肩書で悩まないでいいし、そうしていたら結果的に会長になれたということなのでしょう。また、「疲れたときや困ったときは無理しない」「逃げるのではなく一時避難して戻ればいい」という考え方は大﨑さん自身が実践してきたものでした。

(撮影:梅谷秀司)

「僕が一時避難したのは銭湯とかサウナですよ。力道山とかが入ってた日本で初めてできたサウナなんですけど、朝一で新幹線の新大阪駅から終点の東京駅に着いて、『さあ9時半から仕事や』と思っても、降りたとたん心身ともにヘロヘロで、『あかん』と思って駅構内のサウナへ行きました。部下に電話だけ入れたあと、そのまま夕方までじっと寝て。

まあ、『逃げてた』と言ったら逃げてたわけですよね。仕事からも逃げ、世間からも逃げ、誰からも見つからないようにサウナで隠れてたんですね」(大﨑さん)

「会長」だったのに腰が低い人柄の理由

大﨑さんと1時間あまり話していて驚かされたのは、その立場に反するような腰の低さ。ただ、「窓際の時期が長かったこと」「役職や肩書に執着しなかったこと」「だから自分らしく働けてきたこと」「たまたま社長や会長になれたと思っていること」という経緯や考え方を踏まえると、その姿に納得できるところもあります。さらに、自分の歩んできた道を肯定したりすすめたりしないところからも、それを感じさせられました。

『居場所。』(サンマーク出版)。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

「僕は吉本に入って45年ですけど、ずっと同じ会社の人生もいいし、『違うな』と思ったら次の会社を探すのもいいし。昔は『二兎を追う者は一兎をも得ず』と言いましたが、今は『一兎も二兎も三兎も、白い兎も黒い兎もいろいろ追ったらええんちゃうか』という時代じゃないですか。だってまた感染症や災害があるかもしれないし、戦争や紛争もあって、外部環境がこんなに変化して不安いっぱいの中、自分の心に問うて選ぶこと自体が難しいですよね」(大﨑さん)

あらためて大﨑さんに「『居場所。』という本をどんな人に読んでほしいか」と尋ねたら、考えさせられる言葉が返ってきました。

「ドイツに行ったとき大きな書店に寄って。ドイツ語の本だからどれ見てもわからないんですけど、絵本のコーナーに近づいたら『対象年齢3歳から73歳』って書いてあって面白いと思ったんですよね。みんな居場所がなかったり、さまよったりとかしている瞬間とかあるわけですから、願わくば3歳から103歳ぐらいまでの人々に読んでほしいと思っています」(大﨑さん)

この言葉を深読みするなら、「絵本とは本来、対象年齢がそれくらい広いもので、“子ども向け”というレッテルを貼らなくていい」「『居場所。』という本も同じくらい対象年齢は広く、誰もが自分事として読めるもの」。さらに言えば「書店の実用書コーナーに置いてもいいし、絵本コーナーに置いてもいいし、あるいはコンビニに置いてもいい本」なのかもしれません。

インタビュー後編(7月29日公開予定)では、ダウンタウンの居場所を作ったときのエピソードや、明石家さんまさんから得た教訓などをつづっていきます。

引用元: