外来種(がいらいしゅ)とは、もともとその地域にいなかったのに、人為的に他の地域から入ってきた生物のこと[1]。アレロパシーが強い植物など、その一部は生態系や経済に重大な影響を与えることがあり、環境問題のひとつとして扱われる[2]。

類義語に移入種、帰化種、侵入種、外来生物がある。英語では「alien species」もしくは「invasive species」という。ただし「invasive`species」については、在来種(後述)でありながら、人為的な影響によって分布域の爆発的な拡大や生息(生育)数が激増し、生物多様性および生態系サービスへ悪影響を及ぼしている種に対して「native invasive」という呼び方もする場合もあり、英語表記において最も誤解が少ないのは「Invasive Alien Species」である。

外来種に対し、従来からその地域で生息・生育するものは在来種と呼ばれる。

一般的に外来種の導入は、人間がなんらかの目的をもって持ち込んだ意図的導入(intentional introduction)と偶発的に侵入してしまった非意図的導入(unintentional introduction)の2つに大きく区分される

外来種の問題点

- 生態系は、長い期間をかけて食う・食われるといったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人間や、農林水産業まで、幅広くにわたって悪影響を及ぼす場合があります。もちろん全ての外来種が悪影響を及ぼすわけではなく、自然のバランスの中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応してしまう生物もいます。しかし、中には非常に大きな悪影響を及ぼすものもいます。

<生態系への影響>

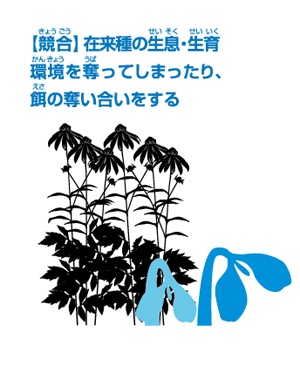

外来種が侵入し、新たな場所で生息するためには、餌をとったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保したりする必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こります。

外来種の問題点

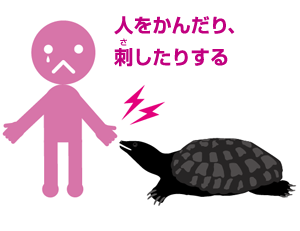

<人の生命・身体への影響>

たとえば、毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする危険があります。

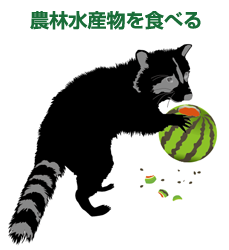

<農林水産業への影響>

外来種の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりするものもいます。

外来種被害予防三原則

- 外来種による被害を予防するために

- 1.入れない ~悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。

- 2.捨てない ~飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。

- 3.拡げない ~既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

- 生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布域に「入れない」ことがまず重要で、

- もし、すでに非自然分布域に入っており、飼っている外来種がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要で、

- 野外で外来種が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切

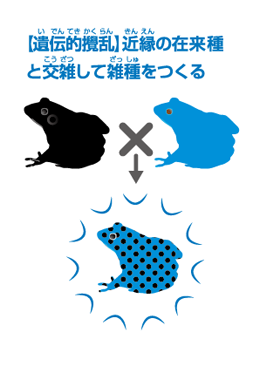

遺伝子の攪乱

外来種が在来種と交雑することによって在来種の遺伝子が変容することがある。この現象を遺伝子浸透(遺伝子汚染)という[5]。外来種の遺伝子が広範囲に拡散すれば、それまでの遺伝子プール(その個体群が共有する一定の変異幅をもつ遺伝子の総体)の状態を回復することは、事実上不可能となる。固有種・固有亜種に外来遺伝子が流入した場合、長い進化の歴史を経て形成されてきたそれらの種や亜種が消滅することになるため、問題は特に深刻である。

農作物や家畜の品種改良の場合、人為的条件での適応、すなわち人間にとって優れた特性の獲得が、交配により達成され、原種と大きく異なった形態の品種が生み出されることが多い。このような例を踏まえて、遺伝子の攪乱(かくらん)は種としては新たな適応の機会であり、悪い事ではないという意見も見受けられる[34]。しかし、自然環境下の動植物で遺伝子の攪乱が広がった場合、攪乱前の状態に戻すことはできず、交雑種が新たな害を及ぼしたり、生態系全体のバランスに大きな影響を与える恐れもある。

伊豆大島・和歌山県・青森県で野生化が確認されているタイワンザルや、房総半島に定着しているアカゲザルは、日本固有のニホンザルと交雑が可能であり、実際に雑種が生まれている[12]。

これが全国に広がれば、純粋なニホンザルは

消滅してしまうことも考えられます。

侵略的な外来種とは?

- 外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。具体的な例としては、沖縄本島や奄美大島に持ち込まれたマングース、小笠原諸島に入ってきたグリーンアノールなどがあげられます。

小笠原諸島は海洋島といって、一度も大陸と陸続きになったことがない島々で、小笠原で独自の進化を遂げてきた固有生物の宝庫と言われています。グリーンアノールは小型のトカゲで、昆虫などを主食にしていて、この小笠原固有の昆虫の多くがグリーンアノールに食べられてしまい、絶滅の危機に瀕しているもの、既に絶滅してしまったかもしれないものが多くいます。 - 「侵略的」というと、何か恐ろしい・悪い生き物なのかしら?と思われがちですが、本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません。

たとえば、日本ではごく普通にどこにでもいるコイという魚や土手などに生えているクズという植物でも、本来生息・生育していなかったアメリカでは、「侵略的」な外来種だといわれているそうです。