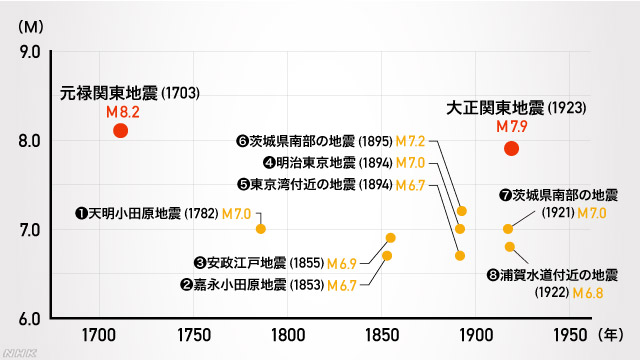

南関東で起きた8つの大地震

2014年、政府の地震調査委員会が示した「今後30年で70%」という数字。これは過去に発生した8つの大地震を根拠にしています。

①1782年 8月23日 「天明小田原地震」(M7.0)

②1853年 3月11日 「嘉永小田原地震」(M6.7)

③1855年11月11日 「安政江戸地震」(M6.9)

④1894年 6月20日 「明治東京地震」(M7.0)

⑤1894年10月 7日 「東京湾付近の地震」(M6.7)

⑥1895年 1月18日 「茨城県南部の地震」(M7.2)

⑦1921年12月 8日 「茨城県南部の地震」(M7.0)

⑧1922年 4月26日 「浦賀水道付近の地震」(M6.8)

この8つの大地震は1703年の「元禄関東地震」(M8.2)と1923年の「大正関東地震(=大正の関東大震災)」(M7.9)の間に発生しています。

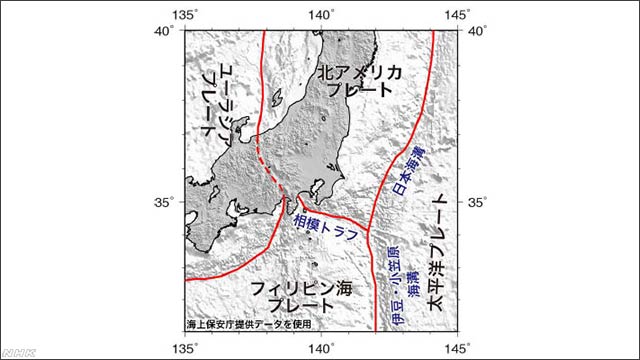

関東南部の沖合には「相模トラフ」があり南からフィリピン海プレートが沈みこんでいます。「元禄関東地震」と「関東大震災」はいずれもこのプレートの境目「相模トラフ」で発生した“巨大地震”です。

特に大きかった2つの地震の間に起きた8つの地震は、規模は小さいですがマグニチュード7前後あって、「相模トラフ」ではなく、多くの人が住む地域の直下で発生し大きな被害をもたらしています。

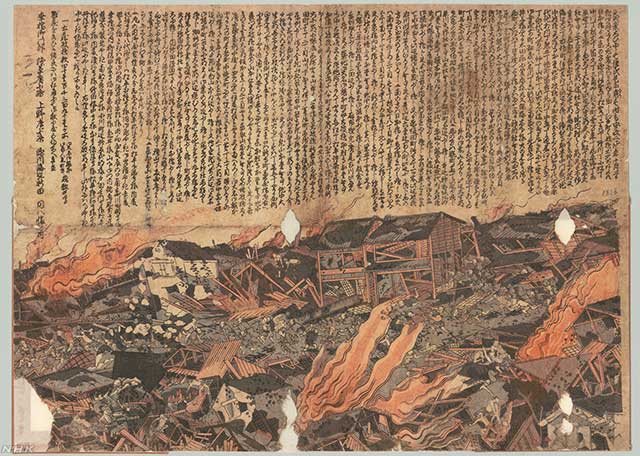

首都直下地震に類似する「安政江戸地震」

8つの大地震のうち首都直下地震に特に類似するとされるのが1855年の「安政江戸地震」です。ペリー提督が黒船で来航した2年後、第13代将軍 徳川家定の時代に発生しました。

東京湾北西部が震源と考えられ、当時の江戸の広い範囲が激しい揺れに襲われました。特に江戸城の東側、いまは超高層ビルが建ち並ぶ東京 千代田区丸の内のほか、墨田区、江東区、それに横浜市などで揺れが強かったとされています。およそ1万5,000軒の家屋が倒壊し火災も発生。死者は7,000人以上に上ったとされています。