久しぶりの投稿になってしまいました・・・。

4月から無事保育園も決まり、仕事も4月に向けて調整していったらなかなか忙しく・・・。

支援の子どもたちと遊ぶために、デュエマのデッキを組んだり、ポケモンのソードシールドをやったり、時間外にやらなきゃいけないことが多くてなかなか更新が滞ってしまいました・・・。

さてさて、今日は絵本の読み聞かせについて書こうかなと思っています。

実は私の大学3年生から大学院までの4年間の研究テーマが絵本についてなんですよね。

母親が絵本を好きだったため、小さい頃から家に大量の絵本があったことや童話がすごく好きだったこともあり、実は童話作家になるのが夢だったくらい、私自身がすごく好き。

なので、ずっと研究テーマなんですよね。

絵本ですが、長女にはお座りが出来るようになったあたりから、寝る前には絵本を読み聞かせるようにしています。

最近は下の子もいて、寝る前は戦場なので毎日読むことは難しくなっているのが現状ですが・・・。

出来るだけ読んであげるようにしています。

オススメの本はたくさんありますが、少しずつ紹介できたらなぁと思っています。

生後半年頃に長女がハマったのは、「いないいないばぁ」という言葉が繰り返し出てくる本です。

喃語でおしゃべりしている時期ですので、模倣でどんどんいろんな音を出せるようにしていく時期です。

模倣については→言語力を伸ばす関わりってどうやるの? その2

なので、単純で子どもも参加できる絵本がオススメです。

例えば「いないいないばぁ」で有名なのは、

良く本屋さんでみる絵本だと思います。

しばらく続けて読んでいると、めくる時に子どもが自分で「ばぁ」と言うようになりました。

やっぱり長年愛されている本だなぁと思いました。

そのうち自分でめくりながら「ばぁ」というようになりました。

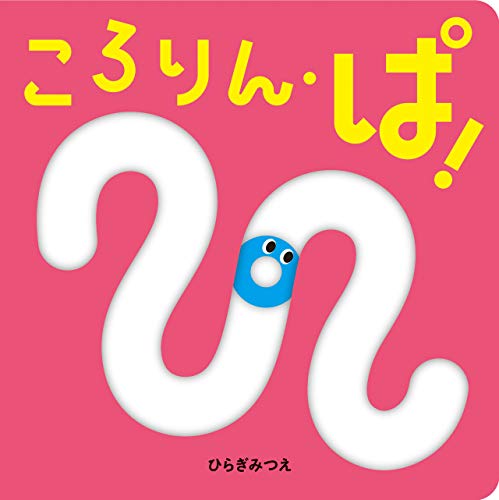

あとは個人的に、一石二鳥だなと思ったのが、

これは、一番最後の「ぱ!」という音だけ子どもが真似していました。

そして、一石二鳥というのが、指先のトレーニングもできるところ!

人差し指を使って絵本の中に埋め込まれている(?)丸を移動させながら遊べます。

あとは丸の中の色がページ毎に異なっていたり、丸に顔が書いてあるのですが、表情も違うので、色と表情の名前を覚えるトレーニングにもなる!

一石二鳥じゃなくて一石四鳥でしたw

パ行やバ行などは構音の完成年齢としても早いので、「ば」や「ぱ」は言いやすいですし、何よりも文章の繰り返しを子どもは好む傾向があるので、絵本を始めるにはオススメの絵本ですね。

あとは、「ころりん・ぱ」には出てこないですが、「いないいないばぁ」には動物が出てくるので、子どもが興味を持ちやすいです。

どうしても今は療育専門の人間なので、読んでいて「ココロの発達に良い」というよりは、知能発達的な観点で絵本を見てしまうので、そういった視点では上の3冊がオススメですね。

書きたいブログネタはたくさんあるのですが、なかなか時間がなくて更新できないので、少しペースは落ちますが書いていけたらと思います。