あけましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願い致します。

2023年はこんな一年でした。

年越しの前に書きたいのに、毎年それができない…

![]() 2023年の活動

2023年の活動![]()

【1月】

出産&娘誕生!

【2月】

・(お休み。産後ケアセンターに通うなど。)

・イコーラムフェスタにてCONVEY Project vol.5『23時のカステラ』映像上映

【3月】

・(お休み。産後ケアセンターに通うなど。)

【4月】

・(引っ越し)

【5月】

・(お休み。産後ケア卒業。少しずつ人に会うようになる。)

【6月】

・(お休み。子育て支援センターに通うようになるなど。)

【7月】

・アイホール「高校生のための戯曲講座2023」講師

・HPF講評委員

【8月】

・アイホール「高校生のための戯曲講座2023」講師

・共同通信「迷い道」の取材を受ける。

・プラズマみかんの稽古再開。

【10月】

・プラズマみかんの稽古。

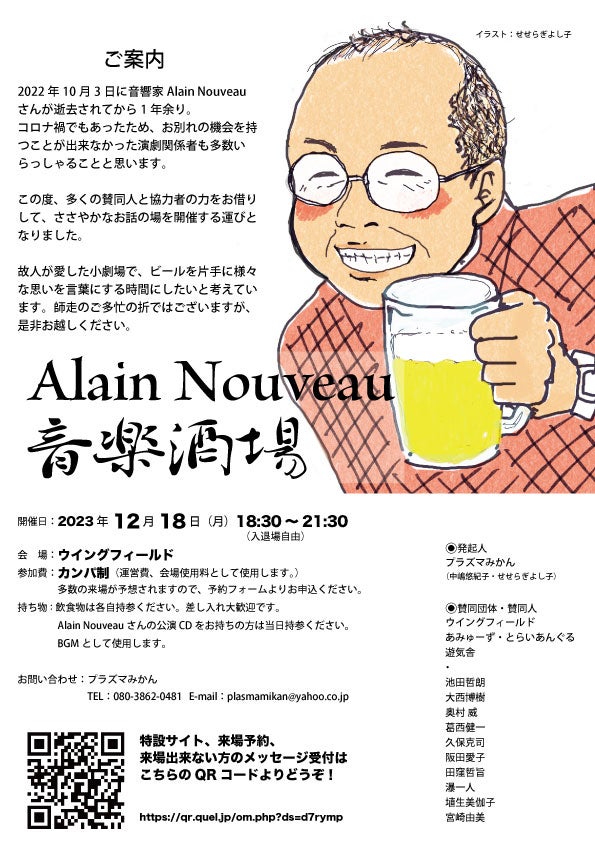

・『Alain Nouveau音楽酒場』の準備

【11月】

・ビッグ・アイオープンカレッジ2023 演劇クラス講師

・プラズマみかん『ぱくっと!2024』の準備

・(夫氏が階段から落ちて大怪我!生活が回らなくなって大ピンチ!)

【12月】

・『Alain Nouveau音楽酒場』

・ビッグ・アイオープンカレッジ2023 演劇クラス講師

・プラズマみかん『ぱくっと!2024』の準備

2023年は出産で生活が一変しました。

産後すぐに引っ越しをしたこともあって、一年前の自分と全く違う生活を送っていて、パラレルワールドに飛ばされてしまったような不思議な感覚です。前の自分の生活を変わらず続けていく人生もあり得たのに、もうそこには戻れないし、その生活のことを忘れつつあるような。

新しい生活は、慣れないことも多いですが、子どもと過ごす生活は発見の毎日で自然に任せながらのんびり過ごしています。

産後は体力も気持ちも落ちてしまい、二度とお芝居も働くことも出来ないような絶望感に苛まれていましたが、半年を過ぎたあたりから少しずつ気持ちが戻って来て、少しずつやれることをややろうと。その中でAlain Nouveau音楽酒場を開催出来たのは本当に良かったですし、アイホールの戯曲講座やビッグ・アイのオープンカレッジなど、演劇の面白さに立ち返るような場にもまた戻って来ることが出来ました。後半はフルパワーで、我ながら良く頑張ったんじゃないかと思います。

とは言いつつも、それは家族だったり劇団のメンバー(よし子ちゃん)だったり、協力してくれる人がいてなんとか成り立っているのであって、まだまだ自分だけでは本当に何も出来ないし、決められません。暫くはそういう時間が続くのだろうなと思います。

2024年は書く1年にしたいなと。今やれることはそれしかないし、まだまだ上手くなりたい。色んな人に助けて貰って乗り切れた分、いつか誰かの助けになれるように引き出しを増やしたいなと。幸い今年は書く機会と書きたいものが1本ずつあるので、最低2本はかたちにしたいなと。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。