赤穂事件を脚色した歌舞伎の「忠臣蔵」もの、

数多くあります。

「元禄忠臣蔵」

真山青果作の新歌舞伎の演目、

昭和9年から16年までに、計10編11作が上演されたそうです。

その中でもよく上演されるのは、

『御浜御殿綱豊卿』、『仙石屋敷』、『大石最後の一日』

の3つでしょうか。

『御浜御殿綱豊卿』は、近年では

橋之助さんや愛之助さんで見ました。

『千石屋敷』、『大石最後の一日』は、

新しい歌舞伎座になってから一度ずつ

上演されています。

「元禄忠臣蔵」は新作歌舞伎の中でも、

すでに古典的な地位を占めています。

台詞中心で物語が進んでいき、

いわゆる古典作品よりも難解な印象があります。

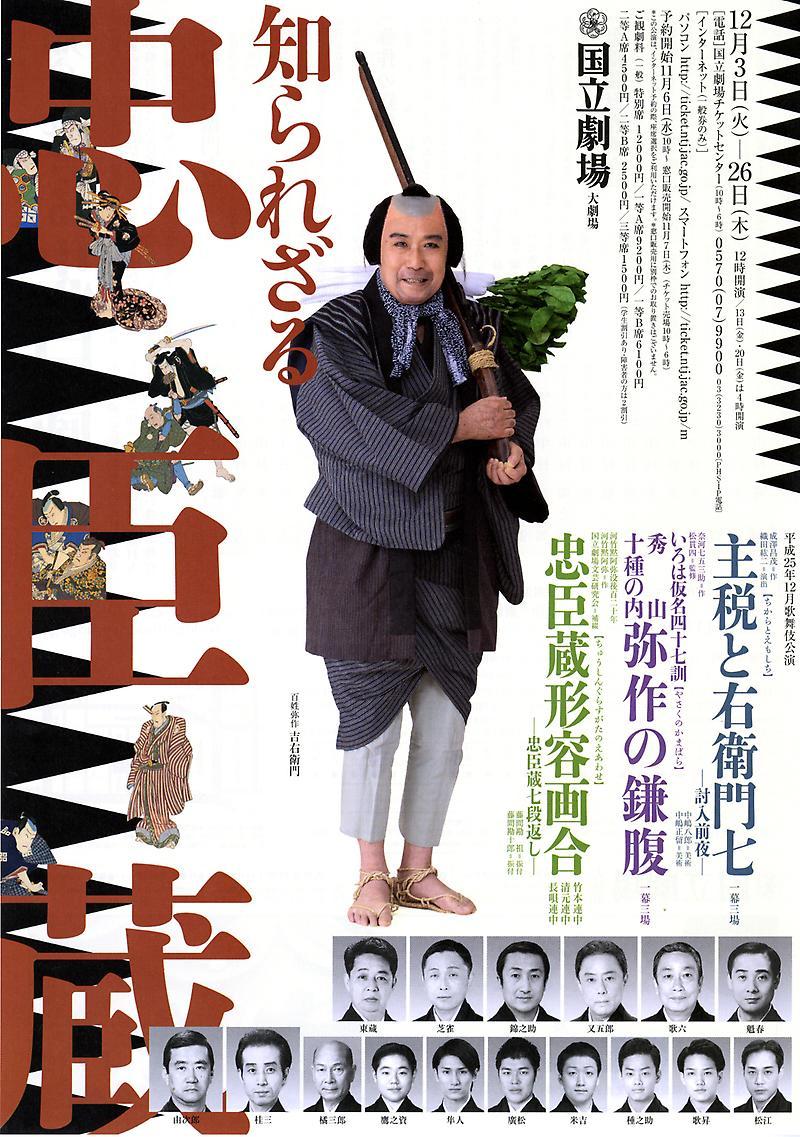

「弥作の鎌腹」

(解説・国立劇場チラシより)

…千崎弥五郎の兄で百姓の弥作は、

帰郷した弟から討ち入りの計画を打ち明けられ、

固く口止めされます。

しかし、代官柴田七太夫に弥五郎の縁談を断るため、

正直な弥作は討ち入りの秘密を漏らしてしまいます。

訴え出ると騒ぎ出した七太夫を鉄砲で撃ち殺し、

鎌で腹を切るのでした。…

忠臣蔵の外伝のひとつ、

「いろは仮名四十七訓」の一場面。

秀山十種の内として伝わったが、長く上演が絶えていたものを、

2013年12月国立劇場で、中村吉右衛門さんが上演しました。

こちらはそのときのチラシ。

同時に上演された、

「忠臣蔵形容画合」(ちゅうしんぐらすがたのえあわせ)。

河竹黙阿弥原作、

「仮名手本忠臣蔵」の大序から七段目までを舞踊化した作品。

中村又五郎親子の大序から奴姿に引き抜いての踊り、

中村芝雀さんの七段目のお軽の人形振りなど、

趣向の面白い舞踊でした。

忠臣蔵に関する演目、他には…

「二十四時忠臣蔵」(じゅうにときちゅうしんぐら)、

これは、「仮名手本忠臣蔵」、「東海道四谷怪談」、「土屋主税」

などの作品から、いいとこ取りをした演目です。

1987年、先代猿之助(現・猿翁)さんが、

大石内蔵助、高師直、吉良上野介など7役を演じました。

尾上梅幸丈、中村芝翫丈なども共演した豪華版で、

私はテレビの劇場中継で見ました。

「四十七刻忠箭計」(しじゅうしちこくちゅうやどけい)、

河竹黙阿弥作だそうです。

大星由良之助(大石内蔵助)が討ち入り前に

浅野内匠頭の妻、葉泉院(瑤泉院)

のもとを訪れて別れを告げる、

「南部坂雪の別れ」を中心とした演目です。

これは、国立劇場で中村歌右衛門丈の葉泉院、

中村吉右衛門さんの大星で見ました。

「忠臣連理廼鉢植」(ちゅうしんれんりのはちうえ)

通称「植木屋」という、

あまり上演されない珍しい演目です。

塩冶家の浪人たちが、高師直の動向を探るため、

植木屋、居酒屋、小間物屋など身をやつしている、

という趣向の上方喜劇のようです。

これはぜひ、

鴈治郎さんや扇雀さんに継承してほしいです。

数多くあります。

「元禄忠臣蔵」

真山青果作の新歌舞伎の演目、

昭和9年から16年までに、計10編11作が上演されたそうです。

その中でもよく上演されるのは、

『御浜御殿綱豊卿』、『仙石屋敷』、『大石最後の一日』

の3つでしょうか。

『御浜御殿綱豊卿』は、近年では

橋之助さんや愛之助さんで見ました。

『千石屋敷』、『大石最後の一日』は、

新しい歌舞伎座になってから一度ずつ

上演されています。

「元禄忠臣蔵」は新作歌舞伎の中でも、

すでに古典的な地位を占めています。

台詞中心で物語が進んでいき、

いわゆる古典作品よりも難解な印象があります。

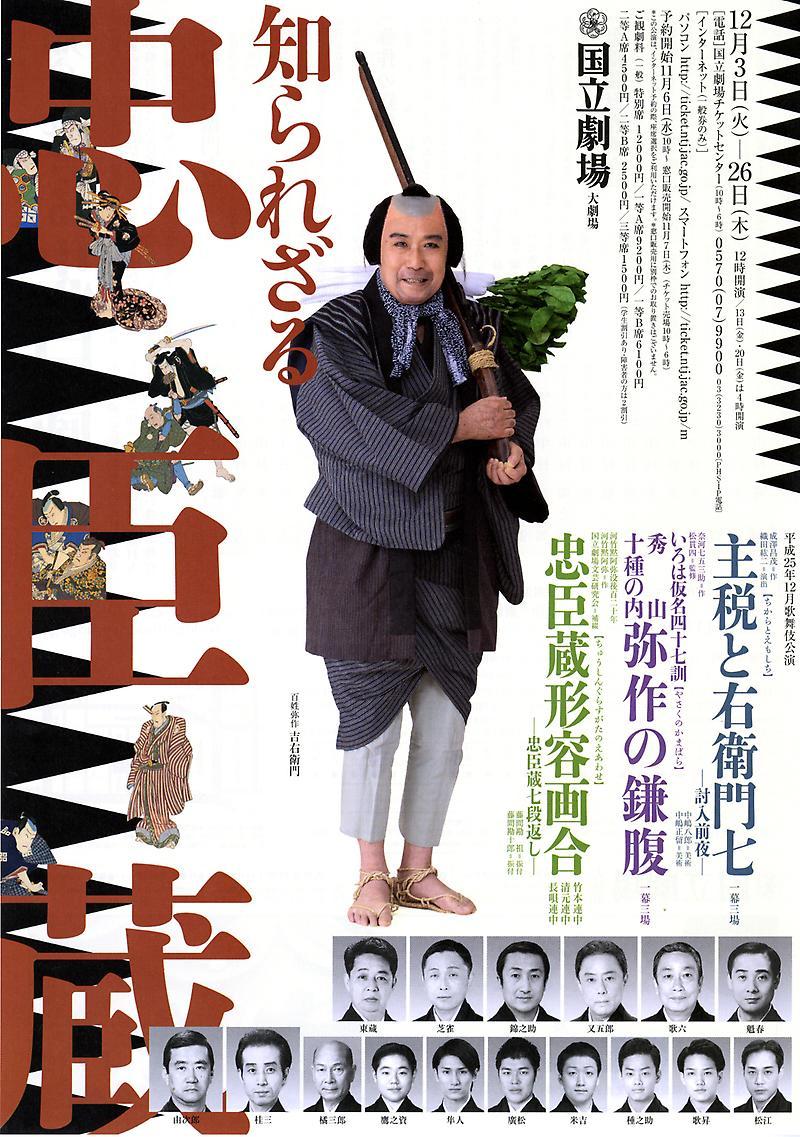

「弥作の鎌腹」

(解説・国立劇場チラシより)

…千崎弥五郎の兄で百姓の弥作は、

帰郷した弟から討ち入りの計画を打ち明けられ、

固く口止めされます。

しかし、代官柴田七太夫に弥五郎の縁談を断るため、

正直な弥作は討ち入りの秘密を漏らしてしまいます。

訴え出ると騒ぎ出した七太夫を鉄砲で撃ち殺し、

鎌で腹を切るのでした。…

忠臣蔵の外伝のひとつ、

「いろは仮名四十七訓」の一場面。

秀山十種の内として伝わったが、長く上演が絶えていたものを、

2013年12月国立劇場で、中村吉右衛門さんが上演しました。

こちらはそのときのチラシ。

同時に上演された、

「忠臣蔵形容画合」(ちゅうしんぐらすがたのえあわせ)。

河竹黙阿弥原作、

「仮名手本忠臣蔵」の大序から七段目までを舞踊化した作品。

中村又五郎親子の大序から奴姿に引き抜いての踊り、

中村芝雀さんの七段目のお軽の人形振りなど、

趣向の面白い舞踊でした。

忠臣蔵に関する演目、他には…

「二十四時忠臣蔵」(じゅうにときちゅうしんぐら)、

これは、「仮名手本忠臣蔵」、「東海道四谷怪談」、「土屋主税」

などの作品から、いいとこ取りをした演目です。

1987年、先代猿之助(現・猿翁)さんが、

大石内蔵助、高師直、吉良上野介など7役を演じました。

尾上梅幸丈、中村芝翫丈なども共演した豪華版で、

私はテレビの劇場中継で見ました。

「四十七刻忠箭計」(しじゅうしちこくちゅうやどけい)、

河竹黙阿弥作だそうです。

大星由良之助(大石内蔵助)が討ち入り前に

浅野内匠頭の妻、葉泉院(瑤泉院)

のもとを訪れて別れを告げる、

「南部坂雪の別れ」を中心とした演目です。

これは、国立劇場で中村歌右衛門丈の葉泉院、

中村吉右衛門さんの大星で見ました。

「忠臣連理廼鉢植」(ちゅうしんれんりのはちうえ)

通称「植木屋」という、

あまり上演されない珍しい演目です。

塩冶家の浪人たちが、高師直の動向を探るため、

植木屋、居酒屋、小間物屋など身をやつしている、

という趣向の上方喜劇のようです。

これはぜひ、

鴈治郎さんや扇雀さんに継承してほしいです。