光る君へ画像と文言あらすじ第19回「放たれた矢」

歴史を先取り、一条天皇を感銘させたまひろ

大河ドラマ「光る君へ」。第19回「放たれた矢」では、歴史を先取りするように、一条天皇とまひろの面会が実現しました。まひろの才能を高く評価している清少納言(ききょう)の橋渡しでした。史実通りだと、紫式部(まひろ)は1006年(寛弘3年)ごろ、一条天皇に入内した道長の娘の彰子に仕えるため、宮中に勤め始めたとされています(時期は諸説あり)。今回は995年(長徳元年)の出来事を描いているので、実はその約10年前に接点があった、という事になります。イマジネーションを働かせたドラマならではの設定で、のちのち重要な場面になるのかもしれません。

「私には夢がございます」 まひろの信条表明

その初めての天皇との面会で、教養ある2人らしい対話が展開されました。

まひろは冒頭「私には夢がございます」。あのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの「I Have a Dream」を思わせる、力強い信条の表明でした。まひろの訴えの内容も「I Have a Dream」を連想させました。みかどに中国の「科挙」のこと伝え、「低い身分の人でも官職を得て、まつりごとに加われる。すべての人が身分の壁を越せる機会がある国は素晴らしいと存じます。我が国もそのような仕組みが整えばと、いつも夢見ておりました」。中国文学でいうところの「言志」。文学者たる者、みずからの志を言う。まひろの真骨頂でしょう。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

まひろと一条天皇の対話でテーマになった「澗底松(かんていのまつ)」の部分です。

「身分が高いものが、必ずしも賢いとは限らない」

一条天皇は、これまでも「貞観政要」など為政者の心構えを授ける書を熱心に学んでいることがドラマでも表現されていました。そうした布石を踏まえつつ、この場面では明晰な指導者像が一層、強調されます。天皇はまひろの話にピンときたのでしょう。「その方は新楽府を読んだのか」とまひろに問います。自然と天皇は話題に前のめりになりました。

まひろはもちろん、天皇の脳裏に浮かんだ漢詩がすぐに分かりました。白居易(白楽天)の「新学府」の一節を口にしました。

高者 未だ必ずしも賢ならず、

下者 未だ必ずしも愚ならず。

「身分の高い低いでは、賢者か愚者かは計れぬな」と天皇。昔の漢詩といえどもリアルな場面に口にされれば、意味するところはやはり現体制への苦言です。塩野瑛久さんのわずかな苦笑が絶妙の演技でした。

わが意を得たりとまひろ。勢いに乗って思いの限りを語ります。

「はい。下々が望みを持って学べば、世の中は活気づき、国もまた活気づきましょう。高貴な方々も、まつりごとを仇やおろそかにはなさらなくなるでしょう。」

思わず天皇の表情を伺った中宮定子。さすがに「言葉が過ぎる」と釘をさしました。が、天皇は「そなたの夢、覚えておこう」と優しい言葉をかけてくれました。まひろのメッセージが、確かにみかどの御心に届いた、と思わせる印象的な場面でした。あとで道長にまひろのことを話した天皇は、「男だったら登用してみたいと思った」ときっぱり。まひろの志の高さに心打たれた様子でした。

「谷底の松」に成長の機会を!

まひろと一条天皇が共通の理解としていた漢詩「新楽府」は、先週もまひろと弟の惟規との間で話題になっていたので、ご記憶の方も多いかと存じます。今回は惟規が貸してくれた書を、まひろは熱心に写していました。のちに紫式部(まひろ)が宮中に出仕した際、道長の娘の彰子にこの「新楽府」を教えていたことも、「紫式部日記」に記されています。

白楽天の「新楽府」は民衆の歌、という形を借りて社会批判や風刺を織り込んだ名作です。天皇の間で話題になったのは、その中の「澗底松(かんていのまつ)」という作品。ちょっと長いですが、ご紹介しましょう。

澗底(かんてい)の松

高さ31メートル、十抱えもあるような立派な松が、寂しく低い谷底に生えている。

谷は深く山は険しいので人の行く道も絶え、老衰して枯死しても良材を求める大工の見立てに逢うこともない。

天子は明堂を建てようとして不足する良質の梁材を探し求める一方、谷底には松の大木が見捨てられたまま、両者とも相知ることはない。

造物主たる天の意図は測り知れないもの、この大木の松に材質だけを与え、成長する適地を与えなかった。

人の世も同様、漢の金や張湯は代々俸禄を食む名族の家柄であったが、

後漢の黄憲は賢者の評を得ただけであった。

獣医の子の黄憲は卑賤のままであったが、貂尾や蝉羽で飾った冠を冠した金や張湯は高貴な身分であった。

貂尾や蝉羽で飾った冠と獣医(の子)、この両者の間には身分の高下の違いはあるが、

高い位の者が賢者であるとは限らないし、身分の低いものが愚者であるとも限らない。

諸君、ご覧あれ、人の目が届かぬ深い海底にあの美しい珊瑚が生じ、

はっきり見える天上にも白楡のようなありふれた樹木が植わっているのだ。(明治書院「白氏文集 一」から)

人に見られることもなく、谷底に屹立する松の大木のイメージが鮮烈です。その姿に、優れた才能を持ちながら評価されない人物像を重ねた、さすが白楽天という見事な作品といえましょう。そして、松の姿はどこかまひろとも重なってきます。その逞しい松のごとき、まひろがいずれ谷底から引き上げられ、宮中で才能を開花させる予告のようでもありました。道長だけでなく、まひろと一条天皇、あるいはまひろと清少納言の関係が、今後どのように展開されるのか、大石静さんの構想に注目です。

“政治家・道長”が本格始動 「御堂関白記」のはじまり

達筆で知られる藤原行成(渡辺大知さん)ならではの人脈を使って貴族たちの裏情報を探り、あるいは源俊賢(本田大輔さん)を動かし、ライバルである藤原伊周、隆家兄弟をこれ以上離反させないよう、それとなく水を向けさせました。

「人の上には立ちたくない」といいつつ、人の使い方といい、情報の集め方といい、なかなかどうして権謀術数に優れた政治家としての顔を見せ始めた道長です。亡き父、兼家の手腕を間近で見て、自然と学んでいたものかもしれません。

行成からの助言で、備忘録として日記をつけてみることにした道長。名高い「御堂関白記」の始まりを思わせます。現在、自筆本や古写本として残っている国宝「御堂関白記」(陽明文庫蔵)は、ドラマの場面より3年ほど後の長徳4年(998年)から始まっています。

口論、乱闘…。道長と伊周・隆家、対立決定的に

「父上(道隆)と道兼の叔父上を呪詛したのか」「姉の女院様を動かして、みかどをたぶらかしたのか」。満座の席で、ライバルの道長を挑発する伊周。道長は相手にしませんでしたが、両者の対立は修復不可能なところまできていました。

ドラマでは秋山竜二さん演じる藤原実資の日記「小右記」には、道長と、伊周・隆家兄弟との軋轢の深まりがしっかり記録されています。

「右大臣(藤原道長)と内大臣(藤原伊周)が、杖座(じょうのざ)に於いて口論を行った。あたかも闘乱のようであった。太政官の上官及び人官の人々や随身は、壁の後ろに群がり立って、これを聴いた。皆、非常を嘆いた」と云うことだ。(吉川弘文館「現代語訳 小右記 2」から)

人々が云ったことには、「七条大路で合戦が有った。これはつまり、中納言(藤原)隆家の僕従が行ったものである」と云うことだ。(同上から)

口論だけでなく、道長と隆家の従者同士がみやこで乱闘になり、刃傷沙汰に。隆家が内裏に出入り禁止になる一幕もありました。おおよそ、私たちが想像する雅な貴族、しかも親戚同士とは思えない激しいバトルです。政権の中枢の周辺でもこれほど暴力が身近だったことを知ると、「平安時代」のイメージも少し変わるかもしれません。

ついに始まった「長徳の変」

そうした、意外と血なまぐさい争いごとが身近だった平安時代を象徴するのが、この「長徳の変」でしょうか。

伊周が恋人を誰かに寝取られたと勘違いした事から始まった一大スキャンダル。実際は伊周の恋人の妹と懇意だったという花山院(本郷奏多さん)。心当たりもないのに、いきなり射かけられて驚くばかりです。

史料からは、この事件の凄まじさが伺われます。実資の「小右記」はこのように記述しています。

「右府の書状に云ったことには、『花山法皇は、内大臣・中納言隆家と、故一条太政大臣(藤原為光)の家で遭遇した。闘乱が行われた。隆家の従者は御童子二人を殺害し、首を取って持ち去った』ということだ。」(吉川弘文館「小右記 3」から)

法皇のお付きを2人殺して首を取った、とはあまりな所業。あるいは「栄花物語」ではこのように。

「威しきこえん」とおぼし掟てけるものは、弓矢というものしてとかく給ひければ、御衣の袖より矢は通りけり。 (岩波書店「日本古典文学大系 栄花物語 上」から)

矢は法皇の衣の袖を射抜いた、と。あわや、どころではありません。真偽のほどかともかく、一歩間違えれば法皇を殺していたかも、という事件だったのかもしれません。

果たしてこの兄弟の運命はいかに。そしてさらに気になるのは、かれらと、兄弟である中宮定子が置かれる立場です。それは次回に。

光る君へ:院!院! 本郷奏多“花山院”再登場で見事に笑いとる 最高のカムバック? 「ビビり顔ずるい!」の声も

光る君へ第十八回のあらすじはここまで。

光る君へ画像と文言あらすじ第十九回に続く

【光る君へ】5月末に越前編がスタート 〝遠くの国〟へ向かう親娘が琵琶湖ロケ 吉高由里子さんと岸谷五朗さん「越前から別のドラマ?というぐらい変わります。視聴者も驚くでしょう」 まひろの恋の行方も注目

大河ドラマ「光る君へ」で3月7日、滋賀県高島市で行われたロケが報道陣に公開されました。主人公のまひろ(吉高由里子さん)と父、藤原為時(岸谷五朗さん)が京から越前(現在の福井県)へ移る途中、琵琶湖を船で移動するシーンなどが撮影されました。「光る君へ」の越前編が第21回(5月26日放送予定)からスタートすることも合わせて発表されました。↓

光る君へ参考書籍&関連情報

<詳細な相関図>

家族単位などで構成された相関図も見られるようになりました。「まひろの家族」「道長の家族」「道長の兄弟」「朝廷の人々」の4パートから成っています。視聴や予習のお供にお使いください。

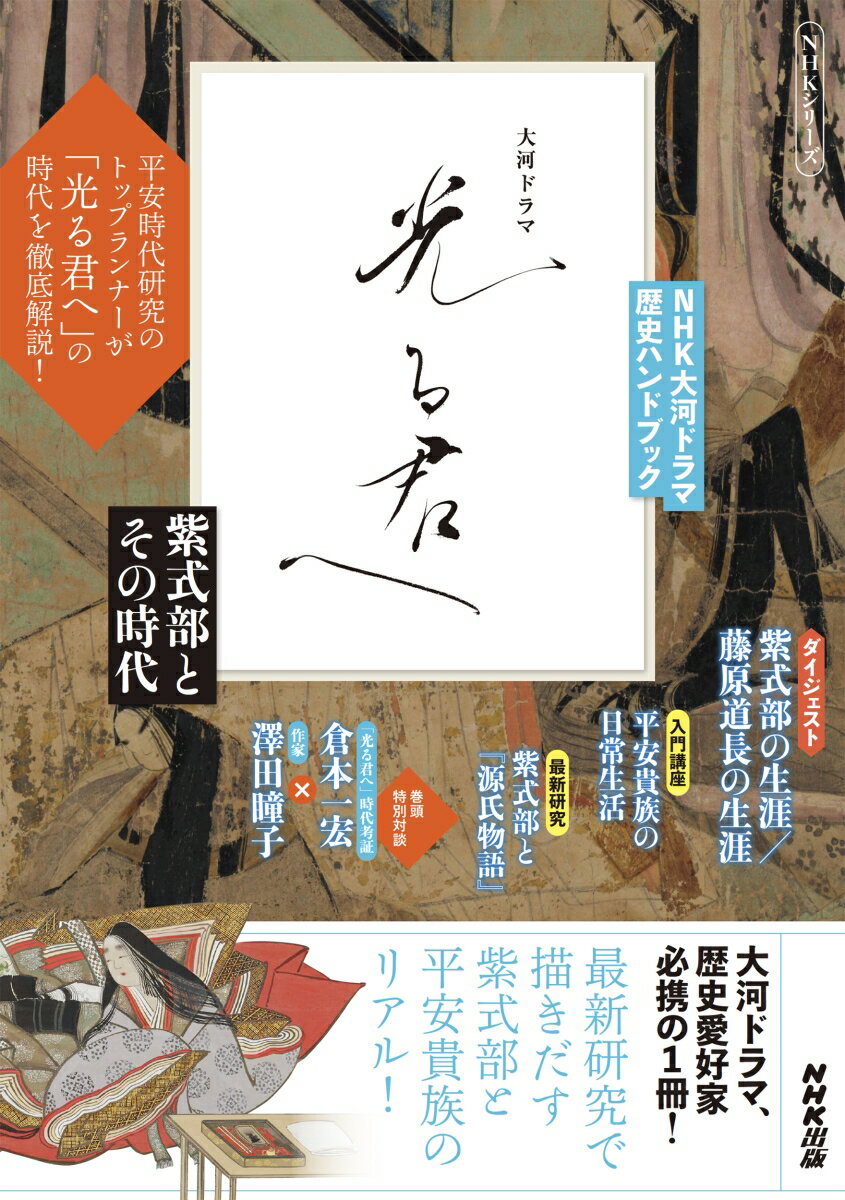

光る君へ参考書籍

光る君へ関連情報

女優、吉高由里子が紫式部(役柄名・まひろ)役で主演するNHK大河ドラマ「光る君へ」。28日に第4回「五節の舞姫」が放送され、まひろが舞を踊るシーンが登場した。

全文下記↓サイトから転載させてもらいました。

ブギウギとはまったく関係のない情報

==おじいさんのPR「(@_@)あっ」こりゃなんじゃ==

|

|

:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/ZWOBSHLRRZENZJWGGKQ6DDCUYM.jpg)