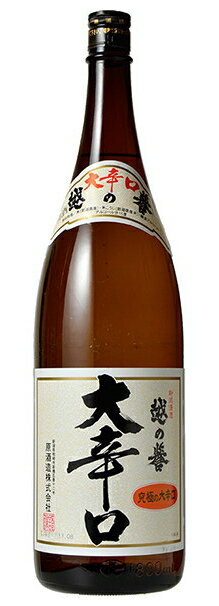

越の誉 大辛口を飲んでみました。

原酒造の越の誉は日本酒41、49、342で紹介しました。

酒屋で大辛口という文字が目にはいり買って来ました。

早速飲んで見ると

辛いです。

純米酒ではないので

うまみとかはあまり期待していませんでしたが

辛口でうまいです。

純米でなくてもこんなに旨みが出せるんだと言う感じ。

好きなタイプのお酒です。

えぐみもありません。

ラベルにある「究極の辛口」というのは

辛さではなくて美味しさかもしれません。

原酒造は新潟県柏崎市にある酒蔵です。

HPを見てみると

「清酒本来の旨味の中に辛さを追求。

辛口ファンに自信を持っておすすめする

スッキリと旨い辛口酒。」

とあります。

なるほどその通りかも

日本酒度はなんと+15だそうです。

このお酒はお手頃だしかなりおすすめかも。