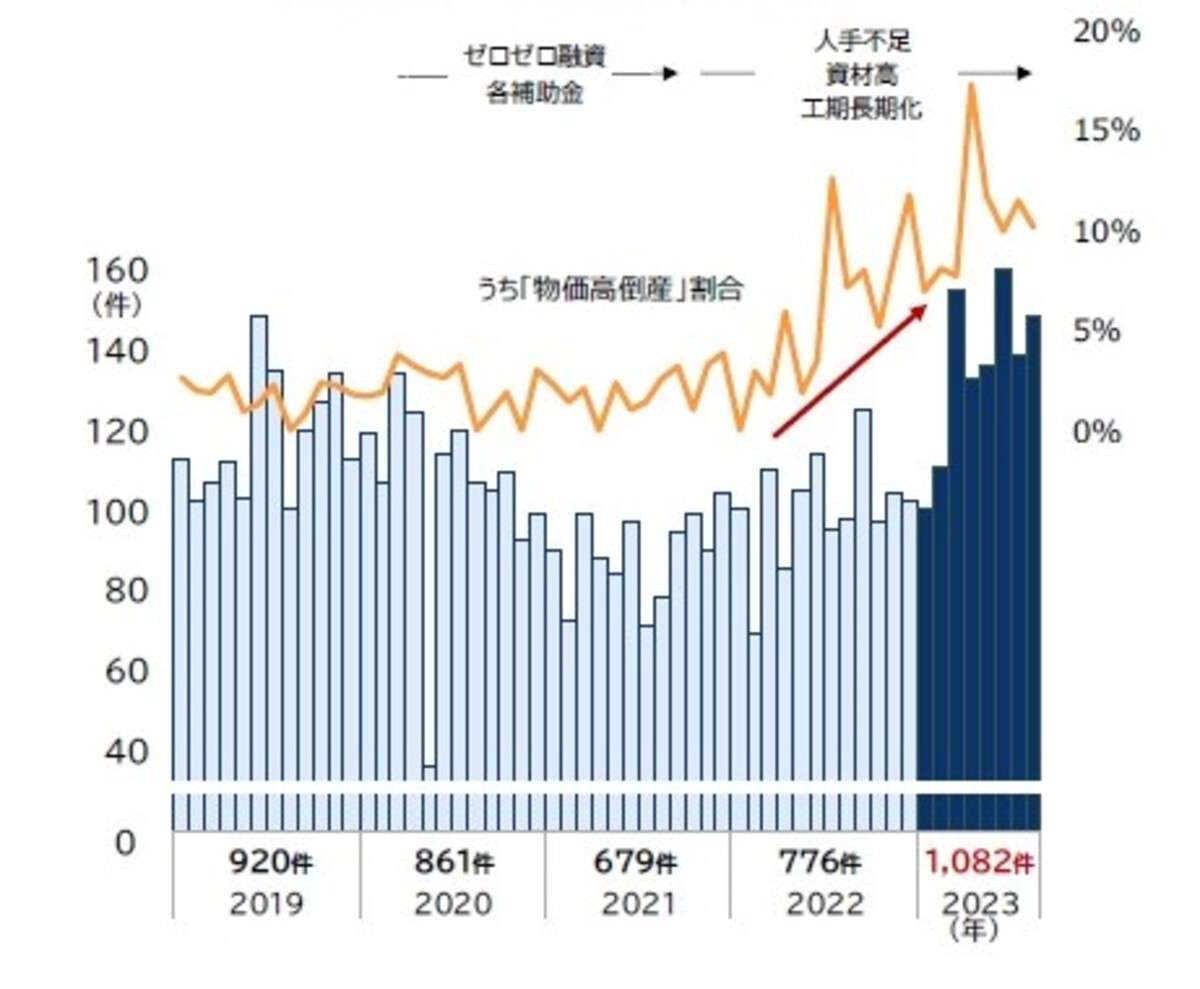

建設業の倒産件数の推移(TDB資料より引用)

建設業、特に戸建て住宅の中小元請け工務店(いわゆる中小工務店)の倒産が増加しているそうだ。

どうやら、〝資材の高騰が続いて価格転嫁できない。〟、〝人材が足りない。〟といった問題のようです。

戸建ての元請け会社というのは、資材を自社で買い、それを現場に納品して業者に組み立ててもらうやり方なので、自社で買う資材が高騰すると、まともにくらってしまうらしい。

僕がいる会社でも、鉄筋、コンクリート、鉄骨などの資材を商社から購入し、それを加工会社へ持ち込んで現場に納品するというったやり方なので、そこそこくらっているのですが、会社の規模が大きいので、そこは見積もり時に発注者と価格交渉をしてしのいでいるようだ。

中小工務店に対して、会社の規模が大きいし、一物件あたりの規模が桁違いなので、こちらも発注者も、そこはある程度のやり取りができる余地が残されている。

ここの価格交渉する力がないと、譲歩しすぎた価格になってしまい、赤字を抱えてしまう。

いわゆる〝請け負け〟という状態なのだが、そうなった工務店が倒産の危機を迎えているのだろう。

「だったら、M&Aを進めて会社の規模を大きくすればいいじゃないか。」と、いう発想が頭をもたげる。

組織力は大事です。

中小工務店の方と一緒に仕事をしたことがありますが、何しろ人材がおらず、特定の人に業務が集中し、仕事が重なってくると、にっちもさっちも行かなくなる。

沢山の従業員を抱えていれば、融通することも出来るのですが、それも叶わず、担当者は精神的に追われながらやりくりを進めるし、お客さんにも迷惑が掛かってしまう。

そこで困っている零細企業が多いのであれば、M&Aをして、会社規模を大きくすればいいじゃないか。と思うのですが、どうやらそうもいかないらしい。

コロナ支援によりゼロゼロ融資を受けていた会社の返済が焦げ付いて、倒産しそうな会社がたくさんあるので、M&Aの話が飛び交っているそうだ。

しかし、M&Aを受ける側にしてみると、「ゼロゼロ融資がないと持ちこたえられないような経営をしていた会社なんて、とてもじゃないが信用できない。」のだそうだ。

これには、それもそうだな。と思った。

倒産しそうな全ての会社がそうではないのだろうけれども、生き残っている会社は、それなりに改革や辛抱を重ねてきた会社であって、ゼロ金利融資を受けてさえも生き残れない会社の人達とは、到底お付き合いしたいと思わないだろう。

会社のなかにいても、この人とは付き合いたくないな。と思う人がいる。

いつまでも考え方を変えることができなかったり、すぐに感情昂らせて怒鳴る人、話しが通じない人、などである。(私の印象では、飲酒習慣のある人が大半です。)

今日の「日曜報道」では、ウーバーのような自家用車タクシーを進めるか否かを討論していたが、城南タクシーの社長さんは、「危険だから変わりたくない。おたくらは何も分かっていない。」と、当初から全否定で、聞いていてもちっとも面白くない。

おまけに橋本徹氏の質問に対し、のらりくらりと違った返答を繰り返して、ちっとも議論にならないので、あぁ・・・これはダメだな・・・と思った。

「中小企業の社長なんてそんなもの。」なのかもしれないが、そうではない人達もいると思いたいが、いつまでも変われない姿を見ていると、やはりそうなのだろう。

YouTubeにも、中小企業のミカタみたいな人達の動画がアップロードされていますが、いつも悲嘆にくれていて、「国は中小企業を救え!」との内容を延々と話していて、これでは日本の中小企業はダメだなぁ・・・と思ってしまった。

ちょっと苦しそうになると、あちこちから「補助金くれくれ。」と言い始める人達がいるが、まったくもって残念だと思う。(兵庫県のある漁業組合が、処理水の風評被害があるかもしれないので、補助金くれくれをやっていた。福島県と全く関係ないのに、便乗しているわけです。受ける自治体も問題ありますが、昔から、漁協組合は行政にたかることが当たり前になっています。癒着しているということです。漁協組合、行政、暴力団の闇です。)

中小企業の強みは、その機動力や需要の変化に対応できるスピード感のはずである。

僕がいるような会社では、組織が大きすぎて、何を決めるのも一苦労、ともかく時間が掛かるし、「大勢の無難な意見」や「世間的な一般解」が選択肢になるので、あんまり面白くない仕事になりがちである。

大きな視点で見た時に「日本には変わらない力がある。」という側面もあるが、「時代の変化に対応できない脱落者。」とも言える。

競争に勝ち抜くのは、力の強い者ではなく、変化への適応力。とは有名な話しだが、どうやら日本の中小企業のほとんどの方達は、そうではないらしい。

分かっていて出来ないのか、考えが凝り固まってしまって変えられないのか、どちらかなのでしょう。

若い世代のなかには、変わっていく時代へ飛び込んでいく人達もいるのに、中小企業の社長さんたちがこの調子では、日本の賃金も上がらないし、政治を変わらないよなぁ・・・と思うしだいです。