弾いてみてなかなか奥深いので、

しばらく大正時代に作られた楽曲の勉強しようかと思う

『ゴンドラの唄』ピアノで弾いて載せてみた。

大正4年の流行歌で、今も知っている人の多い名曲。

(8分の6拍子で書かれている)

大正4年

吉井 勇 作詞

中山 晋平 作曲

一、

いのち短し 恋せよおとめ

あかき唇 あせぬ間に

熱き血潮の 冷えぬ間に

あすの月日の ないものを

二、

いのち短し 恋せよおとめ

ぃざ手を取りて かの舟に

いざ燃ゆる頬を 君が頬に

ここには誰(たれ)も 来(こ)ぬものを

三、

いのち短し 恋せよ少女(おとめ)

波にただよう 舟の様(よ)に

君が柔手(やわて)を わが肩に

ここには人目(ひとめ) ないものを

四、

いのち短し 恋せよ少女(おとめ)

黒髪の色 褪せぬ間に

心のほのお 消えぬ間に

今日はふたたび 来(こ)ぬものを

大正4年4月、芸術座公演の『その前夜』の劇中歌。

ヴェネチア民謡風な劇中歌の依頼を受けた吉井勇は

詞章を作るに際し、森鴎外訳アンデルセンの

『即興詩人』の 章句がとっさに浮かび、

それを下敷きにしてこの詞を書いた。

作曲の締め切りが目前に迫ったある日、

<ハハキトク スグカエレ>の電報を受け取り、

中山晋平は長野へ帰郷の車中でこの曲をまとめた。

現代劇の女優としても話題になったうえに、

日本で最初に鼻を美容整形したことでも知られている。

40年位前に、松井須磨子さんに興味を持ったことがあり

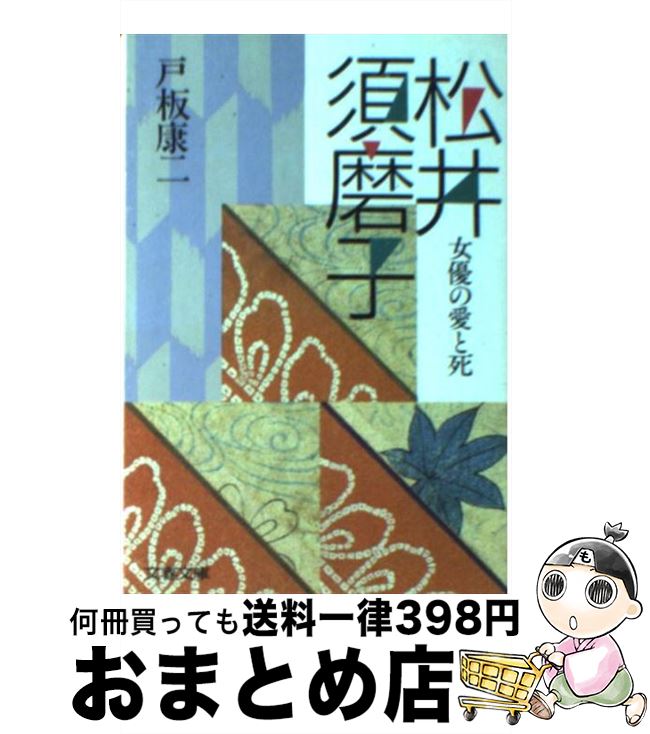

図書館で、戸板康二著の『松井須磨子女優の愛と死』

という本を借りて読んだことがあった。

須磨子が首つり自殺をしたところから話が始まっていたと思う。病に倒れて急逝した島村抱月の後追い自殺をしたと言われていて、32歳で儚く人生を終えてしまった。

大正時代というと、倒幕から日本政府が誕生し開国、

江戸時代を引きずりながら明治時代を迎えて、

大正時代になると、若者たちが自由な時代を

目指して活気づき大正デモクラシーが起きた。

島村抱月と松井須磨子の演劇が大衆文化として

多くの国民に親しまれると、松井須磨子が歌唱する

『ゴンドラの唄』や『カチューシャの唄』などが

次々と大ヒットした。

昔、図書館で借りて読んだ本、

また読みたくなり買った。

1120円

大正3年の流行歌

この歌からヘアバンドが「カチューシャ」と

言われるようになった

カチューシャの唄

島村抱月・相馬御風 作詞

中山晋平 作曲

一、

カチューシャ可愛いや 別れのつらさ

せめて淡雪(あわゆき) 解けぬ間と

神に願いを ララ かけましょか

二、

カチューシャ可愛いや 別れのつらさ

今宵一夜に 降る雪の

明日(あす)は野山の ララ 路(みち)かくせ

三、

カチューシャ可愛いや 別れのつらさ

せめてまた逢う それまでは

おなじ姿で ララ いてたもれ

四、

カチューシャ可愛いや 別れのつらさ

つらいわかれの 涙のひまに

風邪は野を吹く ララ 日は暮れる

五、

カチューシャ可愛いや 別れのつらさ

ひろい野原を とぼとぼと

ひとり出てゆく ララ あすの旅

読売壮士が、自分の政治的主張を大衆に

植え付けるために怒鳴りながら歌った演歌や

紅灯(こうとう)の巷(ちまた)で酔客が歌った

俗曲、俚謡(りよう)にとって変わる近代歌謡

(ニューミュジック)が躍りでた。

近代歌謡は、日本人の伝統的は音楽表現をもとに

西洋音楽の手法を採り入れた創作大衆音楽で、

その第一弾が<劇中歌>の型で打ち上げられた。

この歌がそれで、大正3年3月、島村抱月の主宰した

芸術座の第三回公演『復活』の劇中歌であった。

「学校唱歌でもない、讃美歌でもない、俗謡でもない、

その中間」というのが中山晋平に出した抱月の注文だった。