混迷の奈良時代に即位した称徳女帝。

藤原氏の十字架も背負った女帝でありました。

里中満智子さんも「女帝の手記」のあとがきで書かれていましたが、今となっては当時の当事者達にインタビューは出来ません。

故に、史実の行間にロマンを馳せるしかありません。

セックススキャンダルにまみれた称徳と道鏡の名誉回復を弔いにしたかったのが今回のテーマの本旨。

今回改めて調べてみても、やはり切ない。

参加者それぞれ感想を持たれていたようです。

個人的には、当時のアジア情勢と外交を紐解くと、様々な点と線が繋がり、それが内政の決め手になっていたのだと感じます。

藤原仲麻呂が新羅外交に対して強気であったとか、渤海との交易が盛んであったとか。

特に渤海に興味が湧いています。

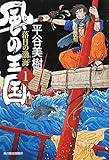

風の王国(一)落日の渤海/平谷 美樹

最近買った本なんですが、渤海がテーマでかなり面白いです。

また、最近朝日新聞で白村江の戦いと集団的自衛権についてのコラムが話題になったらしいですが、座談会で是非やりたい!

アジア情勢をきちんと勉強したい。

そこから日本の政治や外交が浮き彫りになるんですね。

そして、今の世界情勢も知り、温故知新的に前向きに解釈したい。

日本にとって、万世一系とは、この島国の風土が呼ぶ支配体系だと今回思いました。

和をもって尊しとなす、いい意味での談合政治。

逃げ場のない島国だからこそ、妥協点を模索する。

その際の鶴の一声。

それが天皇。

なのかなと思いました。

また、大陸から絶妙な位置に在り、島国根性的な自意識が空振りになる、大陸の大国からの適度な干渉。

それほど深刻な侵略を被ったことがありません。

お上も、庶民も、過激な革命を求めず、安定志向を好みます。

しかし、称徳はそれに挑戦したのかなと思います。

その背景には藤原氏の政治陰謀に嫌気がさしたり、万世一系による女帝の不遇を、自らの代で終わらせたかったのでしょう。

そのお手本にしたのが、当時の唐の皇帝や則天武后だったようです。

だが、この国の風土には、それらは合わなかったのでしょう。

政治家としての根回しも足りなかったのでしょう。

だがしかし。

比較的に庶民のための政治を称徳は道鏡と行った痕跡が見られます。

墾田永年私財法の中止や、外交を乱す藤原仲麻呂の粛清。

ヒステリックな側面もあったでしょうが、概ね、国民には支持されてきたのではないかと思われます。

そうでないと、重祚した際のクーデターは庶民から支持されなかったと思われます。

しかし、今となっては、それらの真実は知るよしもありませんが。

ただ、現代に伝えられる品のない称徳、道鏡愛人説を払拭させ、当時の歴史を浮き彫りにさせる機会にしたかった。

現代の皇室にも、当てはめて、鑑みたい。