まど・みちおさんの「きりん」の詩を、以前に9回にわたって紹介しています。そのデータは、下の方で再度貼っておきました。

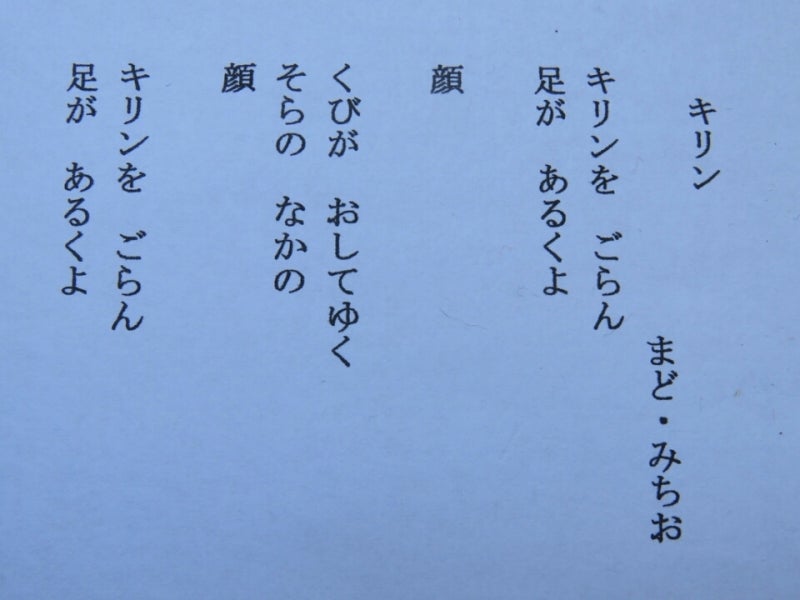

「きりんは きりん」はこのブログでは、初めての紹介です。

この詩のことは、ここでは簡単に。

メモ

1.声に出して読む 気づくことは何かな

2.頭韻 「き」 1か所だけ「す」

3.「きりん」はもちろん「麒麟」だけれども、音の響きがいいな

4.漢字にしてみると意味はわかるね(教材分析ではこんなことも)

①器量・気性・気風・気分・決まって・義理・生粋

②気長・木の実・気のまま・着た切り・気楽に・決まって・綺麗に・切りなく

5.縦書きの詩でよみたいな きりんの背の高さもイメージして

6.視写してみよう 書き写すことで気づくことがある

教材を読むことを大事に

ぼくのところに、授業に当たって教材分析したさまざまなデータのリクエストが来ます。

いくらかでも、それに役立てばと思い、ブログに教材データをアップし、まとめて送っています。現場から離れているぼくにできることはそういうことです。

以下の「きりん」シリーズは、かつて、光村「国語」小学校3年生に掲載されていた、まど・みちおさんの「きりん」の授業をするための教材分析の中から始めたものでした。

教科書のまどさんの「きりん」は1篇だけ。しかし、まどさんには「きりん」に関連した詩・童謡がたくさんあるはずだと思い、それらを調べてみました。

まどさんの「きりん」の詩をいくつも続けて読むために、幸いなことに『まど・みちお全詩集』(伊藤英治・編)という素晴らしい仕事があり、その分厚い本から「きりん」の詩を全部選び出しました。

授業の前には、先ず教師である自分の読みを

1篇の詩を読むだけでは、教材解釈、授業準備としては不十分だと考えました。結局、まど・みちおさんの詩の中で「きりん」はどのような位置にあるか調べているうちに、その解釈を心に持って、いろんな「きりん」の詩を教室の子どもたちと読もうと思いました。ぼくは現場教師なので、教材研究の目的は実際の授業化においていました。

参考になる実践、本などにも当たりましたが、オリジナルな自分の読みを求めました。授業するときのクラスの子どもたちを思い浮かべながらする教材研究です。

だから、いわゆる「指導書」「赤本」に頼ることはしませんでした。それは、自分の解釈なしに他人の読みに授業をゆだねることになると考えたからです。

「自分の解釈を持つ」ことは、一面コワイことです。偏った、あるいは誤った解釈をする恐れもあります。しかし、それこそが詩の授業の面白さの根源にあります。誤りは授業の中でも、後でも正せばいいだけです。

実際、その解釈の歪みは、授業の中で子どもたちの反応や自分自身の発見によって正されていくことがしばしばでした。

また、その解釈も含め授業の実際は、学級通信『らぶれたあ』に綴って、保護者や同僚たちに差し出しましたから、そこでも解釈をし直すこともできました。広く差し出すことの方が大事だと思います。

時間はあるのかなあ、けれど…

現場の忙しさは尋常ではありません。自分での教材研究の時間は取れないという声を聴きます。学年で揃えましょう、そういう「圧」もあります。「指導書」「赤本」は便利です。その誘惑に負けそうになります。

けれど、「自分で読む」ことなしには、授業の面白さにはたどり着けないとぼくは考えてきました。

みなさんが自分で読むとっかかりになるように、ぼくは自分の解釈をさしだし、その手伝いをします。

3・2の解釈は、皆さんと同じように現場で迷いながら積み上げてきたもの。みなさんへの共感をベースにしています。この通りではなくてちっともかまいません。

以下の記事は、ぼくが何故にオリジナルな教材解釈にこだわって来たのかを分かってもらう為に、まどさんの「きりん」を紹介しました。時間があれば、いくつかを読んでみてください。一つの解釈が、次に、次につながっていくものです。

①はこれ

②です

③です

④です

⑤です

⑥です

⑦です

⑧です

⑨です

童謡 「キリンさん」

こういう歌も聴いたりしておきたですね。