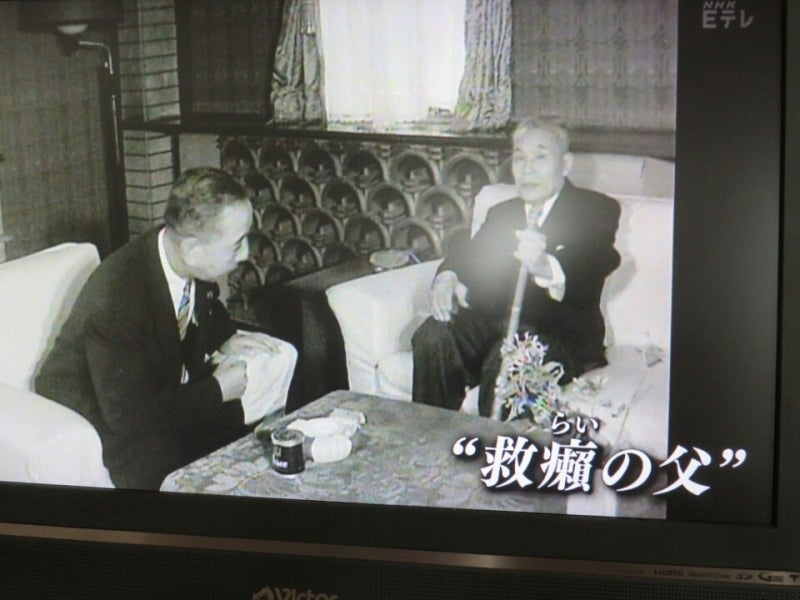

強制隔離、絶対隔離という人権が蹂躙された「ハンセン病者への対策」を考えるときに、この施策の発案者として光田健輔がいます。光田は「救癩の父」呼ばれましたが、歴史的には、初期の対策から始まった患者の強制収容から戦後の「らい予防法」を存続させるまでの役割を中心として推進しました。

なぜ民主主義の日本国憲法下でも、強制隔離が存続したのか、この歴史は学ばなければなりません。

憲法が本当に実体化するには、「不断の努力」こそが求められていることは、このハンセン病問題を考える上でも大切なことです。人権の名の下であぐらをかいていてはいけないからです。

光田の発言です。

プロミンの開発によって、ハンセン病が確実に治ることが明らかになった戦後の「らい予防法」論議の際に発したものです。旧来の自分たちの立場を正当化する役割を果たしました。

何という非科学、反人権の発言か。けれど、光田の権威のもとに国やハンセン病研究者、療養所当局者は右にならいでした。

しかし、光田の絶対的な権威に対し、戦前から反対の立場で患者治療・研究に当たった人がいました。小笠原登氏です。

その小笠原登の主張や生き方を紹介するドキュメンタリーが放送されました。

ETV特集の案内には次のようにありました。

●━●━●━●━●━●━

ETV特集▽らいは不治にあらず~ハンセン病 隔離に抗(あらが)った医師の記録

ハンセン病患者の隔離を定めた「らい予防法」の廃止から20年がたつ。多くの患者を苦しめた「絶対隔離」という誤った政策。その闇を検証する上で重要な資料が最近見つかった。元京大医学部助教授・小笠原登の日記や書簡である。小笠原は「らい菌は伝染性が弱く治療も可能」との信念から国の隔離政策に異を唱え独自の治療実践を行っていた。なぜ小笠原の説は主流にならなかったのか。発見された文書や関係者の証言を基に検証する。

●━●━●━●━●━●━

小笠原は、京都大学の皮膚科の研究者・医者として、多くのハンセン病者の診察、治療に当たりました。

小笠原の祖父は宗教者・漢方医として、自分の寺院にハンセン病を住まわせるような人でした。

それらの経験から、ハンセン病はきわめて伝染力の弱いものであり、隔離して治療する必要は無いと考えていました。

しかし、光田の主張した「強制隔離」に異を唱えるということは、「ムラ」社会の人々からの総攻撃を受けることになりました。番組の中でも、昭和16年の「日本癩学会」での大論争が紹介されています。

小笠原登は孤立無援で、発言も制限されたということが、日記にも残されています。

自らの主張を封じられた小笠原は、その後も京都大学病院において、患者治療に当たります。

強制隔離を阻止するために、「癩病」という診断書を書かず、別の病名で患者の治療を続けたりもしていました。

しかしそれも続けることができず退職を余儀なくされました。昭和23年京大病院を退官します。

そして、小笠原は国立豊橋病院皮膚科医長に就任しています。そこはハンセン病者の治療は行ってはいなかったけれど、自宅(官舎)に、患者を呼び密かに治療を続けたと言います。

プロミン(ハンセン病の治療薬)を取り寄せていたという記録が残っています。

光田派から排除された小笠原はその後、ハンセン病療養所奄美和光園に行きました。1965年亡くなりましたが、生涯独身を貫きました。

係累に差別が及ばないようにと考えてのことだったと言います。

ところで、小笠原の主張はつぎのようなものでした。

*~*~*~*~*~*~*~*~

論文『らい関する三つの迷信』より(「診断と治療』18巻11号(1931年11月))

ライほど種々な迷信を伴っている疾患は外にないであろう。

・その第一はらいは不治の疾患であるという迷信である。(中略)

この迷信は天下に瀰漫するにいたった理由がある。

それは疾患が一定の度を超えると仮令疾患が消失しても

生体はもはや旧態には復帰しないということに帰着する。(中略)

- 近頃、内務大臣の主唱の下にらい予防協会というものができたと聞いている。合宿所を設け娯楽機関を充実せしめ、隔離の実をあげてらいの伝搬を予防せんとする計画のようである。しかし、これは明らかにらいは不治であるという迷信に立脚した企てであるかに考えられ甚だものたらない。余の研究室において治療の障害になるもの、一つは宗教的の迷信である。

- 第二はらいは伝染病であるという迷信である。これにも理由がある。即ち一定の家系の人にのもらい患者が発生するかの感を与えるという事実に基づく。

- その理由の一つにはらいは特殊な体質の所有者にのみ感染する疾患であることを数えなければいけない。

- 第三はらいは強烈な伝染病であるという迷信である。らいは我が国では古き時代からの病気である。それにもかかわらずこれが伝染病であることが看破せられなかった。今日まで未だ全国民がことごとくらいに犯されるに至っておらぬ。明らかにらいの伝染力は甚だ微弱であることも物語っている。

- 以上三つの迷信はらい患者およびその一族にたいして甚だしき苦痛を与えている。もし将来らいの対策が企図せられるならば以上の諸迷信を脱却して正しき見解の上に設定せられなければならぬ。

*~*~*~*~*~*~*~*~

この見解は、その後のハンセン病研究によって、基本的な正しさが明らかになっています。

小笠原の無念を思います。

しかし、こうした人がいたことが「らい予防法」廃止のへの道を切り開くことになったことにかすかな希望を持ちます。

国のハンセン病訴訟の和解への検証委員会の座長を務めた大谷藤郎さんが語っていました。

大谷さんは、京都大学時代に小笠原に師事していた人で、その後、厚生省の役人のトップにまでなったひとですが、自分の原点であるハンセン病治療で学んだことを忘れなかった人です。

大谷さんが別のところで語っておられる文章です。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

私が京都大学の医学専門部に入学したときですから、戦前のことです。私の母の郷里が愛知県で、近所のお寺の息子さんが京都大学の先生だということで挨拶に伺ったのです。その先生というのが、ハンセン病の患者さんの数少ない隔離政策反対論者であった小笠原登先生でした。当時はまさに日本中が「ハンセン病というのは治らない怖い伝染病だ」と思いこんでいましたが、先生はたくさんの患者を診て、そうでないと主張していました。

先生は私に「医学の勉強は本を読むのではなく、患者さんに接触することが大事だ」とおっしゃったのです。でも、顔が腫れたりして、ひどい症状の患者さんがいましたから、私は「先生、そんな怖い病気、うつりませんか」と言いました。すると「国はあんなことを言っているけれど、私はそんなことはないと思っている」と。それから先生を手伝い始めたのですが、初めはやはり恐る恐るでした。最初の頃は夜、家に帰ると「明日は絶対に行くまい」と思うんですね。でも、翌日太陽が昇ると、なんとなく行ってしまうというくり返しでした。

ところが、戦況がわるくなるにつれ、若い男は皆、軍隊にとられて次々に命を落としていきました。そんな状況を見ていると自分も「先は短い」と思うようになって、「死ぬまでに何か意味のあることをしたい」という気持ちになりました。それで「患者さんのお役に立てるなら」と、本格的に先生のお手伝いをするようになったのです。それがきっかけですから、もう60年近く関わっていることになります。

ただ、先生も私も人権なんていう言葉は意識しておりませんでした。人間扱いされていない患者さんのお役に立てればとただ一生懸命やっていただけでした。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

小笠原氏、そして大谷氏という二人の人物の出会いに、不思議な感動を覚えます。

時代をこえた思いを忘れない人物の気高さに打たれた番組でした。

(都留を卒業した新卒教師バンビくんの連絡が無ければ、見損なうところでした。ありがとう。)

(No.1653の記事)