展覧会についてはこちら↓

龍谷大学大宮校舎で開催された講演会の内容の紹介です。

京都駅から徒歩でミュージアムに行って半券購入後、2年前に修復が終わってまだ色鮮やかな西本願寺日暮門(国宝)の前を通って、大宮校舎へ。

演者の東北大学名誉教授の泉武夫先生は京都国立博物館で学芸員もされたと紹介がありましたが、尺八奏者としての顔もお持ちのマルチタレント。

弥勒菩薩の細かいプロフィールを描く中国語の経典にはサンスクリット語経典がなく中央アジアで作られた偽経も多く、インドの中央部にも弥勒菩薩像はないという話から。

ちなみにサンスクリット語では弥勒菩薩はマイトレーヤー。

スタイルの変化

ガンダーラでは座って足を交差するスタイルで弥勒菩薩が描かれました↓

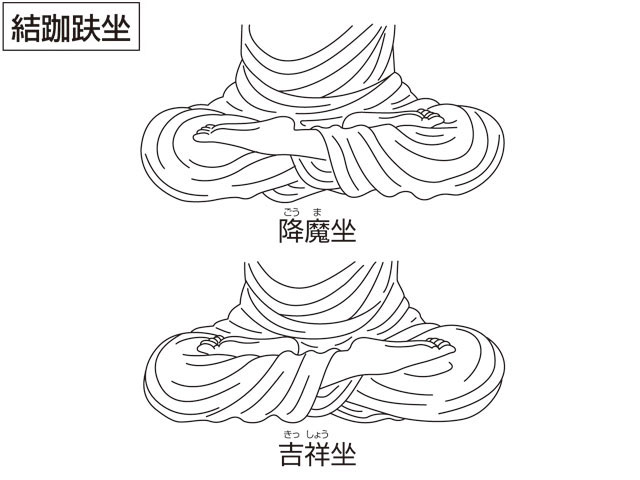

中国では結跏趺坐(けっかふざ)のスタイルで服装も中国風になりました。

中国から朝鮮半島を経て日本に仏教が導入される際に半跏思惟像が流行したために、仏像の尊格が混乱。尊格が不明なのは手先が失われたことが主な原因やと思っていました。

半跏思惟像はガンダーラでは出家前の釈迦が思いにふける姿を表していました。古代中国、朝鮮半島に仏教が東伝する中で弥勒菩薩のスタイルになりました。

中宮寺の半跏思惟像は弥勒菩薩↓

岡寺では如意輪観音の中から半跏思惟像が出てきたので、如意輪観音^^;↓

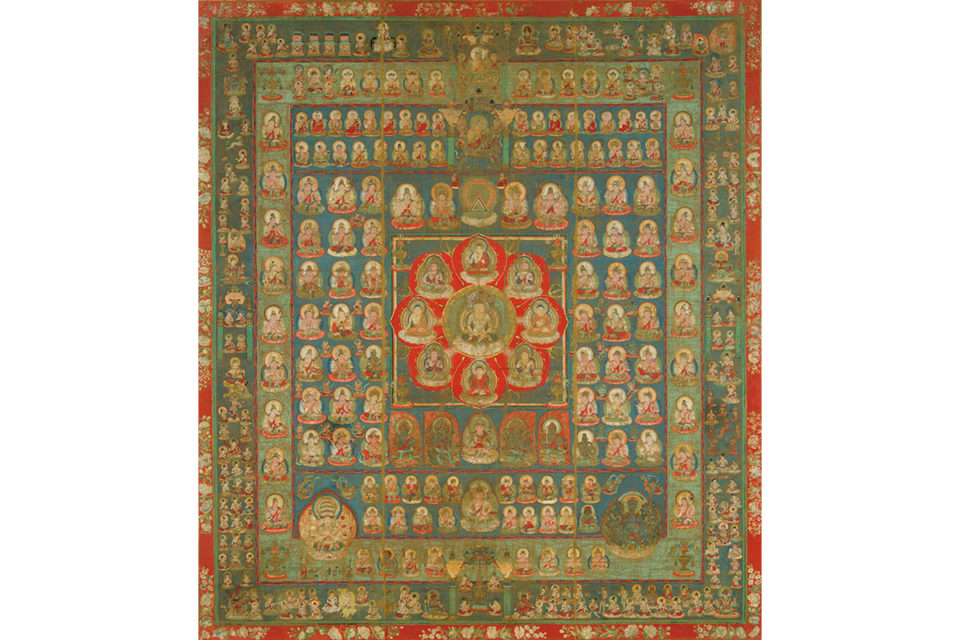

密教では造像基準ができ、弥勒菩薩は大日如来の眷属で胎蔵界曼荼羅にも登場。

蓮台の上に宝塔というのがお決まりの1つ。

宗から奈良東大寺僧奝然が宋から持ち帰った清凉寺の釈迦像。その中から出てきた版画、弥勒菩薩像(国宝)は扇を持っています。

四川省出身の宮廷画家高文進が下絵を描いています(954年)が扇の源流は不明だそう。

龍谷ミュージアムでは、特別展「バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰」を好評開催中です✨

— 龍谷大学 龍谷ミュージアム (@ryukokumuse) May 3, 2024

「国宝 弥勒菩薩像(清凉寺釈迦如来像胎内納入品) 清凉寺」「重文 弥勒菩薩立像 東大寺・中性院」「重文 玄奘三蔵像 東京国立博物館」など、5/6(月・祝)までの限定公開の作品もあります。お見逃しなく。 pic.twitter.com/kE0K59DlEm

菩薩の前にいるのは天女が二人。

三井寺(園城寺)の曼荼羅(江戸時代)の弥勒菩薩も扇を持っていてスタイルを踏襲しています。

本尊は絶対秘仏の弥勒菩薩で天智天皇の念持仏と伝わります。これは時代的にも半跏思惟像の可能性が高いような気がする、知らんけど。

講演会では触れられなかった部分ですが、個人的にインパクトが強かったので紹介すると現在の中国で弥勒菩薩といえば布袋さん!

我が国の七福神の中の布袋尊は実在した中国の僧侶であり、彼は弥勒菩薩の化身であったと伝わるので大陸の信仰に於いては弥勒仏=布袋さんとして表される。RTにある極楽浄土がバキバキの身体の菩薩が多く居るとしたら弥勒が法を説く兜率天はだらしないお腹な住人も沢山いるかもしれない(※適当) pic.twitter.com/BwjLaG06wm

— 幣束 (@goshuinchou) January 24, 2022

江戸初期に来日にした隠元禅師を開山とする宇治の万福寺でも弥勒菩薩として布袋さんが祀られています。

菩薩といわれていも正直七福神のイメージが強い。

中国風の弥勒菩薩はミルクさまと韓国風の呼び名で沖縄に伝わっています。

沖縄には「みるく神」なる存在がいて、一年に一度集落を訪れる…という信仰があります。

— 天狗堂通信⚡ (@tengudosyobo) August 19, 2019

おそらく中国との交流から弥勒=布袋=みるく神というふうに伝播したものだと思われます。

西はミトラスからミトラ ミスラ、マイトレーヤ、弥勒菩薩、布袋、みるく神まで広範囲に多様化した神様でもあります。 pic.twitter.com/3swLgFJHV8

ミルク様は清涼寺の版画と同じように扇を持っています![]()

いい質問ありがとうございます。実は、わが国では弥勒は「世直し」の象徴となっていきます(その源流は中国にあります)。民俗信仰となった弥勒はミロク神ともいうべき豊年をもたらす尊格となり、海の道で沖縄の八重山地方に伝わり、「ミロク世界報」として根付いたのです。 https://t.co/XH22CwUINU

— 龍谷ミュージアム元館長のつぶやき (@tirisawa) May 12, 2024

兜率天

弥勒菩薩の住まい兜率天を描いた絵には二パターン。一つは斜めの上から構造を示すような図で数は少なく、残念なら今回展示はありません。

元は海住山寺にあったことが2020年に明らかになった京都の興聖寺の兜率天曼荼羅・

大阪の延命寺(元は京都にあったらしい)↓

根津美術館↓

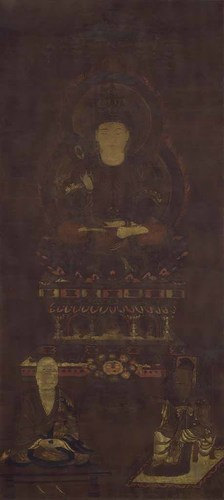

もう一つは弥勒菩薩を正面から描いたもので礼拝グッズ。

兜率天曼荼羅図(誓願寺)国重文に 文化審答申(岐阜新聞Web) https://t.co/7pyRhUZuiH pic.twitter.com/uXfKdr68BK

— 中井紗菜 (@sana_nakai) March 11, 2017

弥勒菩薩の前には池があります。古代中国では池は四角いのですが、日本では曲線の洲浜型の池が多い。日本人にとって浄土に四角い池はあり得んのやろね。

兜率天から阿弥陀浄土

欽明天皇の時代に仏教が伝来した時には釈迦如来、弥勒菩薩ペアがメジャーでした。

平安時代に末法思想が流行する頃には西方浄土に住む阿弥陀如来の人気が高まりました。西方浄土は「南無阿弥陀仏」と唱えれば基本的にOKというゆる~い場所。一方、兜率天には戒律があって永住保証はありません。

弥勒信仰と阿弥陀信仰の折衷案?が生まれました。臨終に際しては阿弥陀如来に迎えに来てもらい、西方浄土の住人となって、遠い将来下生する弥勒と出会うという構想です。

藤原道長が金峯山寺に自ら出向いて、弥勒菩薩の下生に備えて造営した経塚には阿弥陀経、弥勒上生経、弥勒下生経が法華経などに加えて奉納されています。

昨夜、「光る君へ」を見ながら、頭の中で「藤原道長の弥勒信仰」を語っていました。龍谷ミュージアムの特別展に繋げる試みでした。道長は阿弥陀信仰も有しています。弥勒か阿弥陀か、ではないのです。二つの信仰が道長の中では並存していたのです。では、道長はどういう精神世界を形成していたのか。

— 龍谷ミュージアム元館長のつぶやき (@tirisawa) May 13, 2024

#大津市歴史博物館 #紫式部と祈りの世界 へ(5月19日迄)。#藤原道長 が #金峯山 まで出向き奉納した法華経・経筒(#国宝)と最古(室町時代)で最大の式部像(#石山寺)が目玉。式部の父、#藤原為時 は任地越前では #源信 と対面し、晩年は息子が #阿闍梨 を務めた #三井寺(#園城寺)で出家。#源氏供養 #経塚 pic.twitter.com/tvpw8yPnxM

— Sally_Osaka (@osaka654) May 17, 2024

阿弥陀来迎図ならぬ弥勒来迎図も描かれました。乱暴すぎる…![]() 唐でも浄土教は流行し、阿弥陀像は作成されましたが阿弥陀来迎図はもしかしたら日本だけかも、要確認。と思っていたら、NHKの日曜美術館で「山越え阿弥陀来迎図」は日本だけのスタイルと解説があったので、山越えスタイルの如来もですね。

唐でも浄土教は流行し、阿弥陀像は作成されましたが阿弥陀来迎図はもしかしたら日本だけかも、要確認。と思っていたら、NHKの日曜美術館で「山越え阿弥陀来迎図」は日本だけのスタイルと解説があったので、山越えスタイルの如来もですね。

阿弥陀如来流行後も、興福寺⇛笠置寺⇛海住山寺と移った貞慶(解脱上人)、高山寺の明恵、東大寺の宗性らは阿弥陀如来の流行の中でも弥勒信仰を標榜しました。こちらは弥勒上生信仰で、死後兜率天に行って弥勒菩薩と共に修行しようという、いたって殊勝な思想の持ち主で、仏教の改革派。

戒律の復興に努めた貞慶

平家の出身の学僧で禅や密教を広く学び法然の専修念仏を批判。

東大の別当で、貞慶の影響で弥勒信仰者になった

空海も兜率天往生するといったという話もあります↓

空海は東大寺の別当も務めているので、その影響もあるのかな。

(終わり)