次は、時計、時刻と時間についてです。

この分野も学校ではさら~っと取り組むだけでしたので、日常生活の中で覚えていきました。

1年生 3学期

時計の読み方を初めて学校でやり、〇時、〇時半はだいたい読めていました。

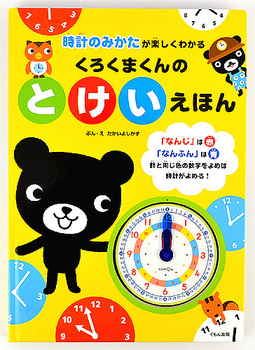

その前に家でクリスマスに、とけいのえほんと知育時計をプレゼントして、読み方を教えていました。

最初は長針に数字が書いてあるものが良いと思います。

知育時計は壁かけタイプもありますが、大き過ぎるので、うちは気軽に持ち運べるサイズで目覚まし時計にもなるものにしました。

2年生3学期

〇時〇分が読めるようになりました。

見えにくいですが、左側は長針の読み方が5分ごとに補助があるプリントです。

10時57分など、短針が11時に近くてなっても11時57分と読み間違うことは、あまりありませんでした。

間違えやすいポイントだと思うのですが、知育時計でしっかり覚えられたのかな![]()

時計の読み方までは、あまり、つまずかなかった記憶があります。

その後、3年生、4年生の時もやったと思うのですが、プリントは見つかりませんでした![]()

5年生1学期

時間の計算を学びました。

「午前と午後、1日は24時間、1時間は60分、1分は60秒を理解し、時から分、分から秒への単位変換も概ねできるようになりました」というように通知表には書かれていましたが、単位換算、時間の計算はつまずいた記憶があります。

1時間=60分で100分ではないことで、混乱してしまうのでしょう。

「午後3時30分から午後5時10分まで遊びました。何時間何分遊んだでしょう?」というような問題は、たぶん今でも苦手です。

学校でやっていたプリントはこんな感じでした。

この頃は、例えば10時15分の40分前は?や、55分後は?などの問題は時計の模型を動かして答えていました。

↑この時計をくるくる動かしながら、「5,10,15...」と5刻みで数えながら答えを出していました。

算数は具体物を使って教えた方がいいということは、時計も同じでした。

今は、時計の模型がなくても出来ますが、ちょっと不安になると、実物の時計を見たり、時計の絵を自分で描いたりして、やはり5分ごとに数えています。

30分前は9時45分だから、その10分前で9時35分などという風にもう少し早く答えられるといいのですけど![]()

もう大丈夫かなぁ~っと思っていたら、先日、算数検定8級の過去問で2分50秒を250秒と答えていました![]()

でも、文章題は正解出来ていました。

日常生活では、中学校にバス通学するようになり、〇時に学校に着くには〇時〇分のバスに乗れば間に合う(実際は道の混み具合によって異なることも含めて)ということを経験して、やっと時間を意識して、行動できるようになってきたかなぁという感じです。

今は電車でどこに〇時に到着するには?をアプリで調べられるので、電車好きなけんちゃんは、それで学んでいる部分もあります。

また、パパとメールのやりとりをするようになって、パパが敢えて「仕事は〇時〇分に終わりました。残業は90分です。」とメールを送り、帰宅してから「90分は〇時間何分かな?」「1時間半だよ」とか、「電車が15分遅れてます」「そうすると何時頃、帰ってくるかな?」「う~んと〇時〇分頃に帰ってくるかな![]() 」というような会話をしたりしています。

」というような会話をしたりしています。

たぶんパパが好きだから、時間の勉強だと思っていません![]()

時計、時間については、学校ではあまりやらないけれども、生活していくには必要なので、生活の中で教える方が良い気がします。

ご訪問ありがとうございます。