私も肺に何かがあるとの事で、3か月毎にCT検査をする事に成りました。

なので前広に肺癌について調べてみました。

参考に成れば幸いです。

肺がんのステージ4における治療方法 (cancertx-negiup.com)

肺がんの原因|知っておきたいがん検診 (med.or.jp)

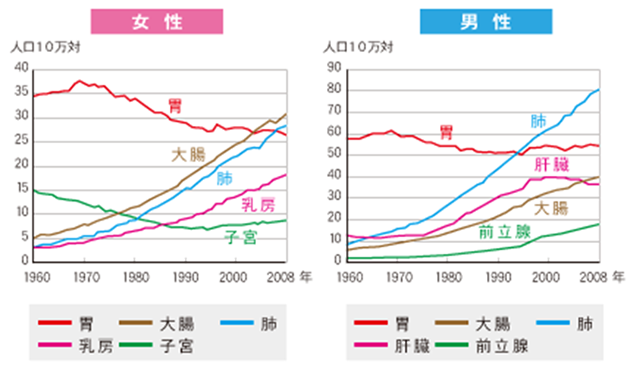

肺がんとは、肺から発生するがんのことです。厚生労働省によるがん死亡率統計では1993年以降、それまで男性のがんによる死因において1位だった胃がんを抜き、死亡率第1位のがんになりました。(女性は2位)

肺がんの原因

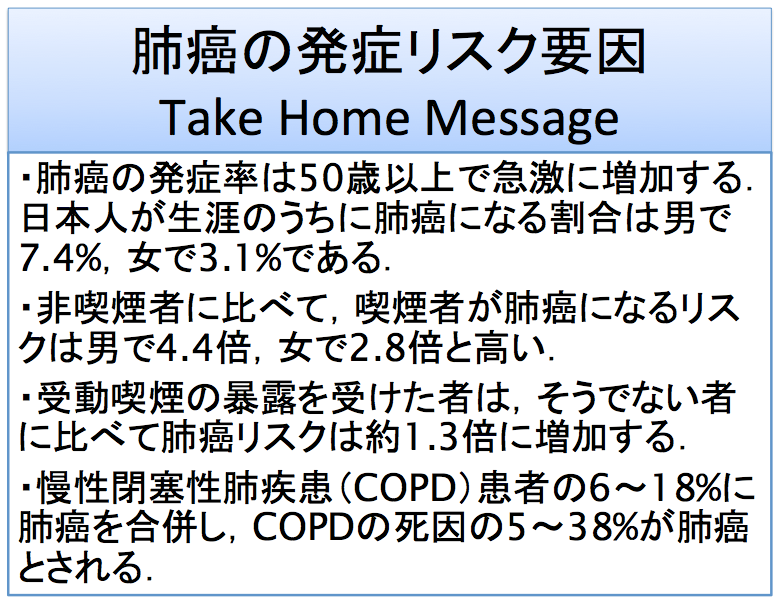

肺がんは、肺細胞の遺伝子に傷がつくことで発生します。 細胞に傷をつける原因は様々ですが、最大の原因として、たばこの影響が指摘されます。 たばこを吸うと肺がんにかかるリスクが、男性は約4.4倍、女性は約2.8倍に増加します。 喫煙年数や喫煙本数が多いほどリスクが高くなり、禁煙を続けるほどリスクは徐々に低下していきます。

※肺の生活習慣病とも言われている「COPD」とは、Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseの略で、肺気腫や慢性気管支炎も合わせた、慢性閉塞性肺疾患という病気のことです。 気管支が炎症を起こしたり肺胞が破壊されて肺機能が低下し、悪化するとせき・たん・息切れが強くなり生活に支障をきたします。

肺がんの主な症状

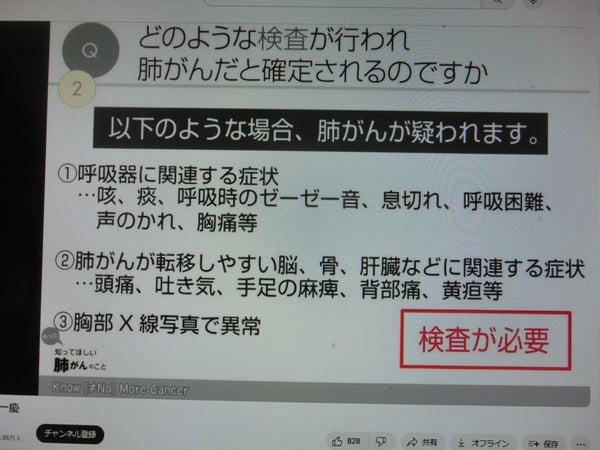

肺がんの主な症状は、いつまでも続く咳、血痰、胸の痛み、呼吸時にぜーぜーと音がする(喘鳴/ぜいめい)、息切れなどです。しかし、これら全ての症状が必ず出るわけではなく、無症状のままがんが進行するケースも多く見られます。症状があった場合でも、風邪や喘息だと軽く考えていて、職場の健康診断などでがんが見つかることが多いようです。

肺がんの場合の痛み

肺がんになってしまうと様々な不安を抱えることになります。その中でも、どのような痛みが出るのか…と、不安になる人も多いでしょう。

しかし、肺は痛みに鈍感な臓器とされており、肺がんになってすぐにひどい痛みが出るケースは稀です。

ただ、風邪ではないものの原因不明の咳があり、咳をした際に胸に痛みを感じるといった理由で病院を受診し、肺がんが発覚する方もいます。

症状が初期の段階であれば痛みはそれほど感じませんが、肺がんが胸膜に達した場合には痛みを感じることが増えるでしょう。これは、肋骨や筋肉ががん細胞に侵されることによって発生する痛みです。

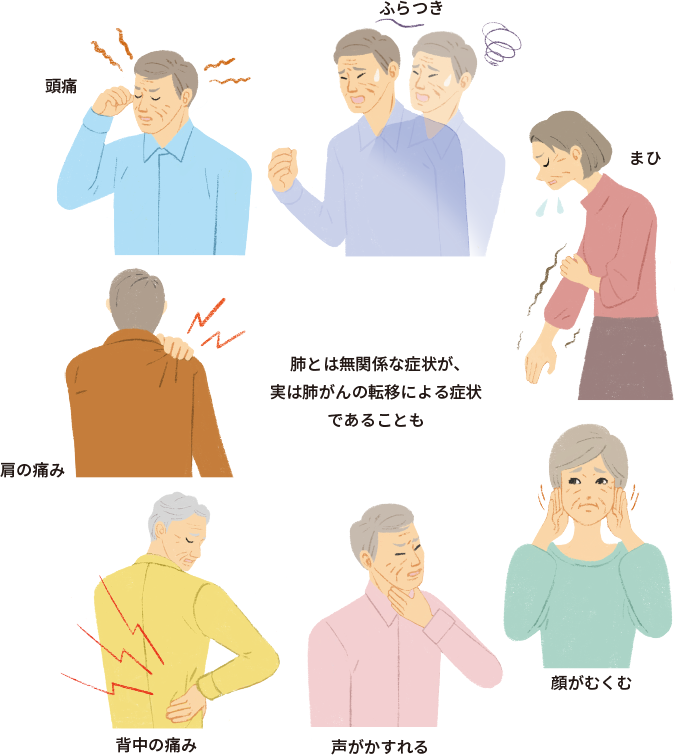

代表的なのは胸の痛みですが、他にも背中や腰、肩に痛みを感じる方もいます。中には肩が痛くて整形外科を受診したところ精密検査を勧められ、その結果肺がんと判明するようなケースもあるのです。背中や肩、腰に原因不明の痛みがあり、マッサージなどの治療を受けているものの全く変化がみられない場合は、一度病院で精密検査を受けてみましょう。

また、代表的な痛みは胸、背中、肩、腰に現れやすいのですが、症状の一つとして頭痛を感じる方もいます。このように胸以外の痛みがあったとしても肺がんと結びつけて考えられる方は少ないですが、様々な部位に痛みが出やすい病気ということを知っておくと、こういった部位に痛みが出た際に「もしかしたら…」と疑うことができるでしょう。

それから、治療を行っていく中で放射線治療をすると、胸焼けや痛みを感じることがあります。この場合は必要に応じて痛み止めが処方されるので、医師に相談をしながら治療を進めていくことが大切です。

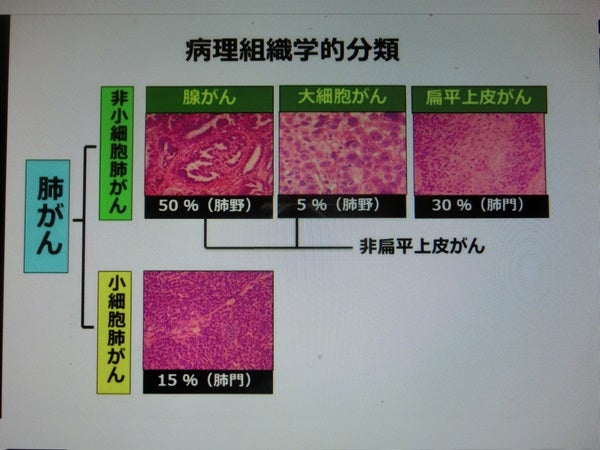

肺癌の種類

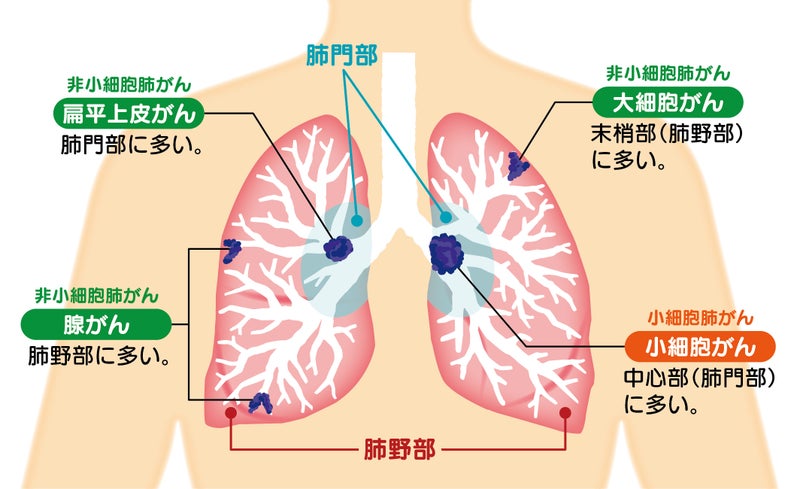

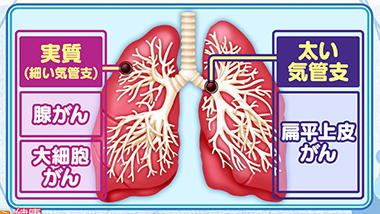

肺がんは治療法や性質、悪性度を見分けるために大きく「小細胞がん」と「非小細胞がん」に分けることができます。そのなかでも「非小細胞がん」は、「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」に区分けされています。

肺がんは早期がんの段階では症状が出ないことが多いため、発見されにくいがんのひとつです。多くの患者さんは続く咳や痰、血痰などをきっかけにして、何かおかしいようだと気づきます。しかし、肺野部に発生するがんはかなり進行しても、症状が出ないことがあります。

肺がんは、肺の気管や気管支、肺胞の一部の細胞が何らかの原因によってがん化することで起こります。たばこを吸う人に多く発症するがんで、喫煙者は非喫煙者の5倍かかりやすいといわれています。ただし、肺がんの種類によっては、非喫煙者にも起こることが多いものもあります。肺がんは無症状で早く進行する場合もありますが、早期に発見できれば手術で治る可能性も高くなっています。

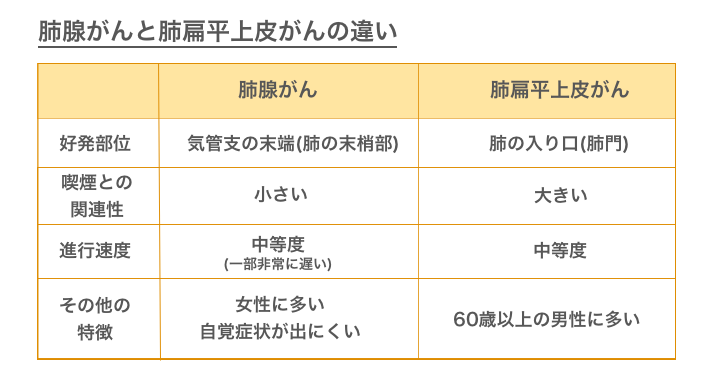

肺がんは、進行の速い小細胞がん、肺の奥にできやすい腺がん、肺の入り口付近の太い気管支にできやすい扁平上皮がん、肺の奥にできやすく比較的進行の速い大細胞がんの4つに分類されます。小細胞がん以外の3つのがんは非小細胞がんと呼ばれます。小細胞がんと非小細胞がんでは、病期の進行度や治療方針も異なります。

このうち最も多いのが腺がんで、肺がんの約60%を占めます。腺がんは、太い気管支が枝分かれした先、肺の奥の細い気管支にできます。喫煙者に多い扁平上皮がんなどとは異なり、非喫煙者にも起こることが多いのが大きな特徴です。

腺がんが起こる要因には、たばこ以外に、遺伝や大気汚染、女性では女性ホルモンなどがあると考えられています。

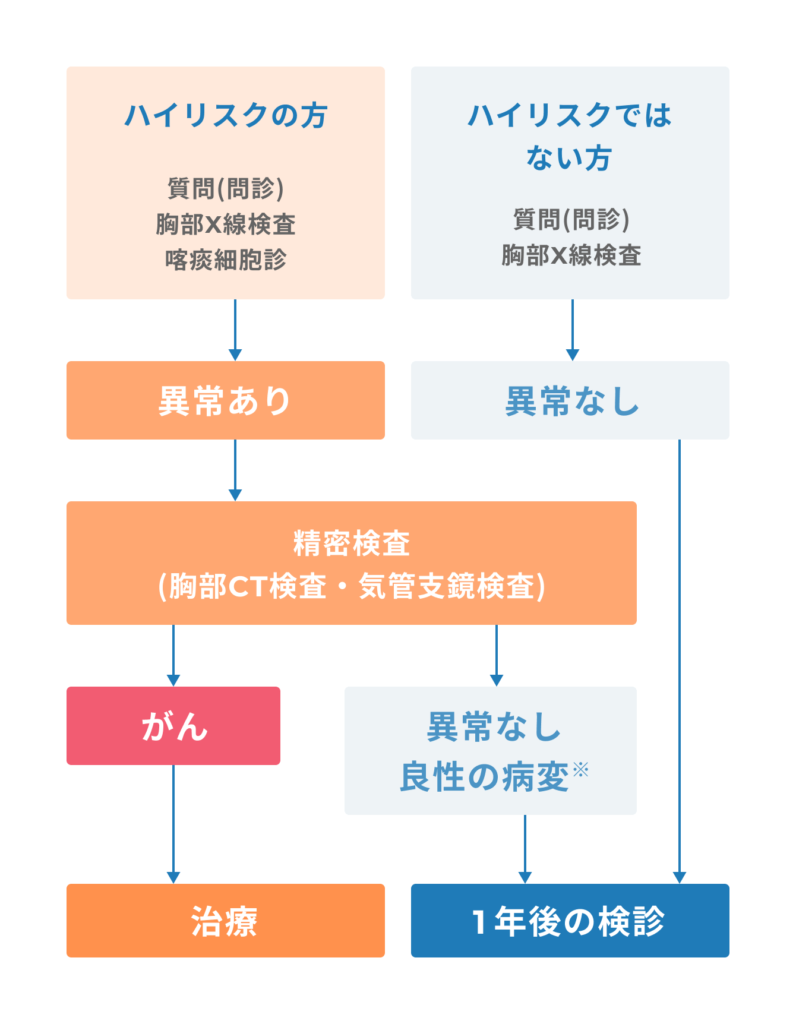

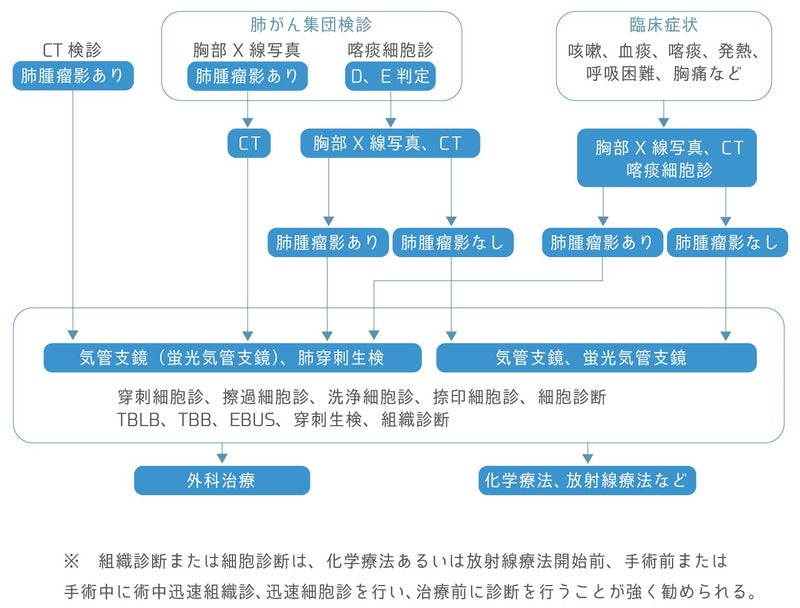

検査方法

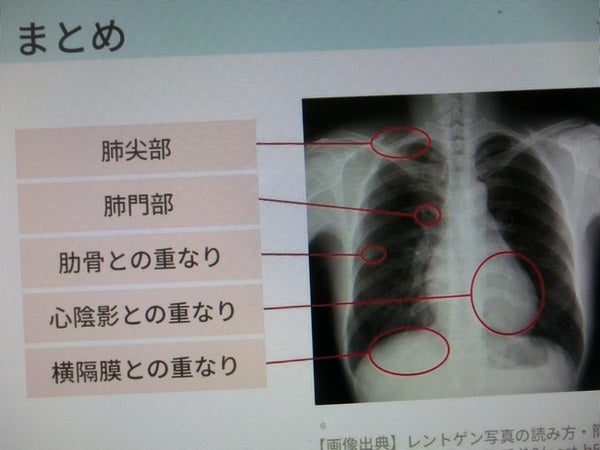

症状が出る前に肺がんを早期に発見するには、「胸部X線検査」「喀痰細胞診」で見つけることが可能です。ただしこれらの検査では小さながんは見落とす可能性もあるので、さらに肺がんが疑われる場合には、がんが疑われる部分から細胞を採取する病理検査や、造影CT検査、MRI、PET検査、骨シンチグラフィなどの検査が行われますが、どのようなタイミングでどの検査を実施するかは担当医が判断します。

※ハイリスク者とは

喫煙者は非喫煙者と比べて男性で4.4倍、女性では2.8倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほど肺がんになる危険性が高くなります。 受動喫煙(周囲に流れるたばこの煙を吸うこと)も肺がんになる危険性を2~3割程度高めるといわれています。

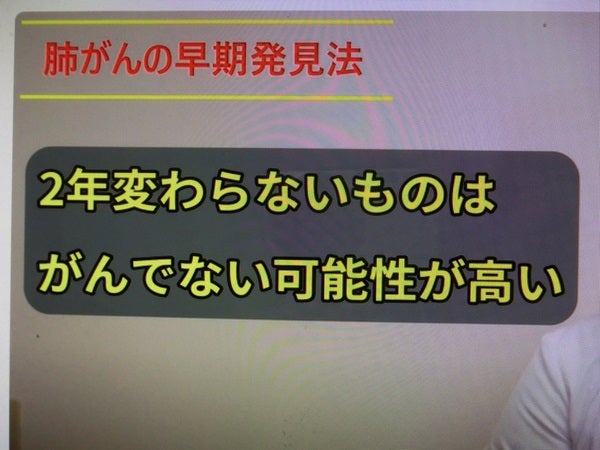

との事ですので、私としては2年を目標にCT検査を継続したいと思います。

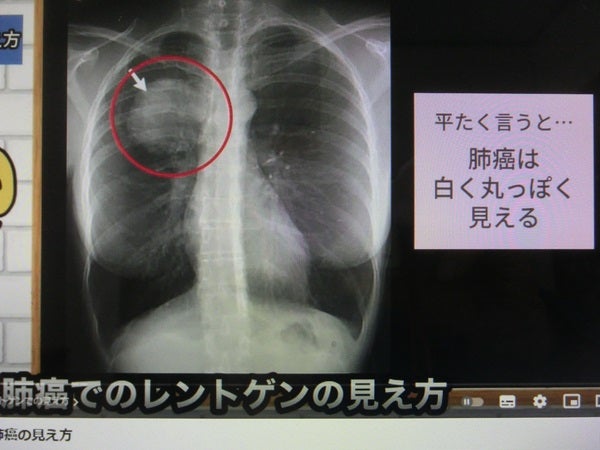

検査画像の例

【見逃しが怖い】レントゲンでの肺癌の見え方 (youtube.com)

しかし、下記のように簡単に判断するのは難しいようです。

すり板状肺癌⇒ぼやけたように見える癌![]()

すりガラス状結節について【国立がん研究センター中央病院】 (youtube.com)

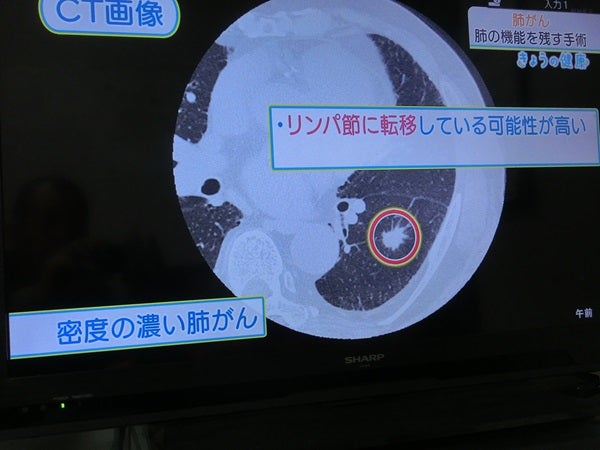

密度の濃い癌⇒光を放つように濃く見える癌![]()

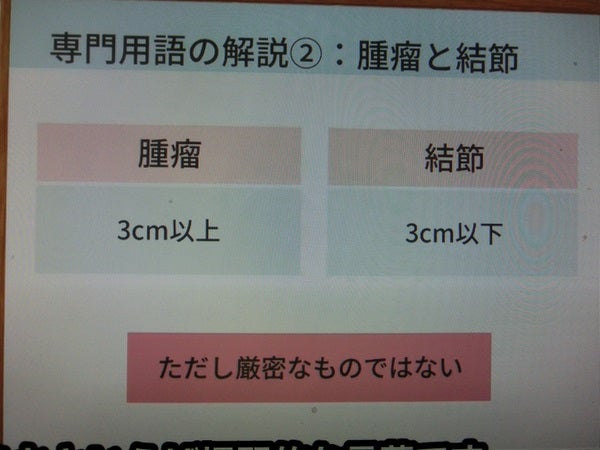

私のCT画像は、上記のように輝いて見えました。人生で輝かずこんなところで輝いては欲しくないのですが・・・まだ7mmとの事なので結節段階です。

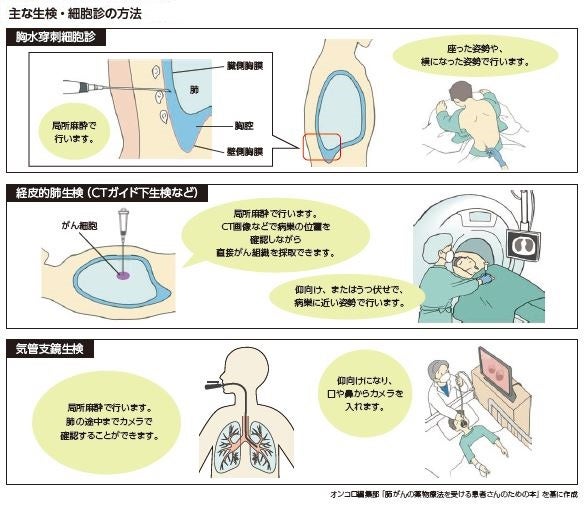

確定診断検査

肺がんであることを確定するために行う確定診断検査の前に、胸部CT検査を実施します。胸部CT検査は、小さな病変を見つけることが可能ですが、肺がんであることは確定できません。

胸部CT検査の結果、肺がんである可能性が高い場合、確定診断検査として病理診断を実施します。

病理診断とは、がんと疑われる細胞や組織を採取し光学顕微鏡で観察し診断します。

病理診断のためには、細胞や組織を採取する必要があるため、気管支鏡検査(きかんしきょうけんさ)、経皮的針生検(けいひてきはりせいけん)、胸腔鏡検査(きょうくうきょうけんさ)、胸水細胞診(胸水が溜まっている場合)、リンパ節生検、開胸生検(外科手術)などを実施します。

気管支鏡検査は、口や鼻から内視鏡を気管・気管支へ挿入し、細胞や組織を採取します。

経皮的針生検は、超音波やX線、CTを用いながら、皮膚から針を体の中に差し込み、病変から細胞などを採取します。身体の表面に近い部分に病変があるときに用いられますが、気胸(ききょう)という肺に穴があいてしぼんでしまう状態になる頻度が気管支鏡検査よりも高いです。

胸腔鏡検査は、麻酔下で胸を小さく切開し、胸腔内に胸腔鏡を挿入して行う検査です。

どの方法で細胞や組織を採取するかは、状況により異なります。

なお、病理診断の結果は数日から2週間ほど時間が必要です。

肺癌のクラス

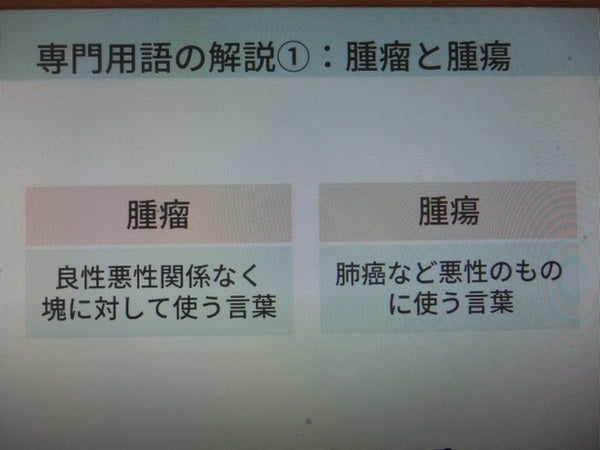

病理医が診断するがんの性質のひとつにクラスという分類方法があります。これは、パパニコロウ分類と呼ばれる分類法で、腫瘍の悪性度をⅠからⅤの5段階に分類します。つまりクラスとは腫瘍が悪性かどうかを判断する主な基準となっています。よく次の項目で紹介するステージと勘違いする人が多いですが、ステージとはまったく異なります。通常、クラスは細胞診と呼ばれる検査方法で診断を行ないます。細胞診は、針で吸引したりブラシでこすったりして細胞を採取したり、尿や痰などの中に剥がれ落ちてくる細胞を顕微鏡で調べる検査です。生検などに比べて患者様の負担が少ないという特徴があります。

検査で調べた結果、一定の基準に沿って腫瘍のクラスが確定します。

パパニコロウ分類法

クラスⅠ:正常細胞(異常なし)

クラスⅡ:異型細胞は存在するが、悪性ではない

クラスⅢ:

Ⅲa 軽度・中等度異型性(悪性を少し疑う)

Ⅲb 高度異型性(悪性をかなり疑う)

クラスⅣ:悪性細胞の可能性が高い、あるいは上皮内がん

クラスⅤ:悪性と断定できる異型細胞がある

(正常・良性、良悪性鑑別困難、悪性疑い、悪性という4段階の分類法を使うこともあります)

クラス診断でがんと言われたらどうするか

上の表から、クラスⅠ、Ⅱは良性の腫瘍で、クラスⅢは灰色病変、つまり良性・悪性の判断がつかないものです。クラスⅣ、Ⅴは悪性、すなわち「がん」ということです。クラスⅢの場合は、数ヶ月後にもう一度細胞診の検査が行われますが、針生検や外科生検が行われることもあります。クラスⅣの場合は、悪性と判断されたのですが、クラスⅤではありません。極めて疑わしいですが、まだがんでない可能性があるかもしれません。慌てて手術を受けずに、針生検や外科生検を受けるようにしましょう。クラスⅤの場合は、残念ながらがんであると言えます。

しかし、浸潤がんであるかどうかや抗がん剤治療を行うかどうかの治療計画を建てる為にも、針生検や外科生検を受けるようにしましょう。ここまで読み進めている方なら分かっていると思いますが、必ず病理医のいる病院で検査を受けるようにして下さい。そして念の為、生検をしたら必ず結果のコピーをもらって保存しておくようにして下さい。後々、セカンドオピニオンを受けたり、医療コーディネーター等にがん相談を受ける際に必要になることがあるかもしれません。

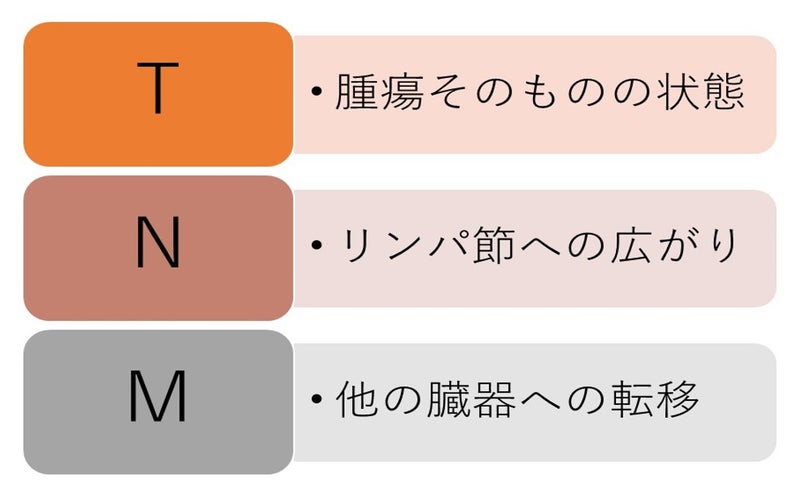

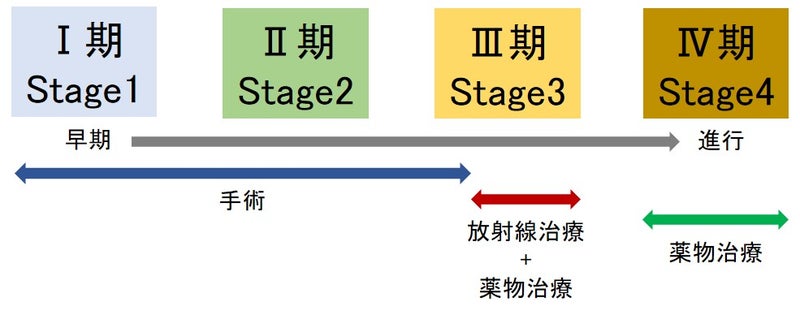

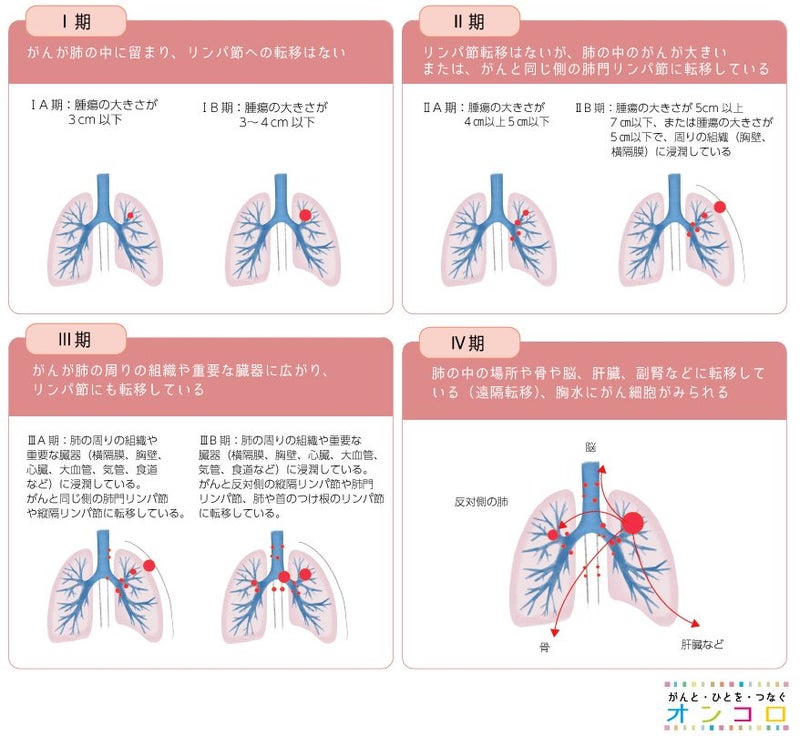

肺がんの病期の分類=(ステージ)

クラスの診断が行われた後に、その進行具合がどうなっているかをステージで表します。腫瘍ががんかどうかを見極める分類がクラスで、そのがんがどれくらい進んでいるか見極める分類がステージというわけです。がんの進行度は「TMN分類」と呼ばれる分類方法で分類され、「TMN分類」は以下の基準をもとに分かれています。

・がんの大きさ(広がり)(T0~T4)

・リンパ節への転移の有無(N0~N4)

・他の臓器への転移(M0、M1)

そして、ステージはその「TMN分類」を元に0から4の5段階に分かれています。数字が進むほどにがんが進行していることになります。

「TMN分類」の因子とは

3つの因子を組み合わせて、病期を潜伏期、0期、ⅠA1期、ⅠA2期、ⅠA3期、ⅠB期、ⅡA期、ⅡB期、ⅢA期、ⅢB期、ⅢC期、ⅣA期、ⅣB期の13段階に分類しています。

詳細は下記参照

肺がんの病期(ステージ)~病期の分類法|肺がんを学ぶ|がんを学ぶ|ファイザー (ganclass.jp)

肺がんの病期(ステージ) | NPO法人キャンサーネットジャパン (cancernet.jp)

がんのステージ分類表

ステージ0 がん細胞が粘膜内に留まっており、リンパ節に転移していない。

ステージ1 がんの腫瘍が少し広がっているが筋肉の層までで留まっており、リンパ節に転移はしていない。

ステージ2 リンパ節に転移はしていないが、筋肉の層を超えて浸潤している。または、がんは広がっていないがリンパ節に少し転移している。

ステージ3 がんの腫瘍が浸潤しており、リンパ節への転移が見られる。

ステージ4 がんが離れた他の臓器へ転移している。

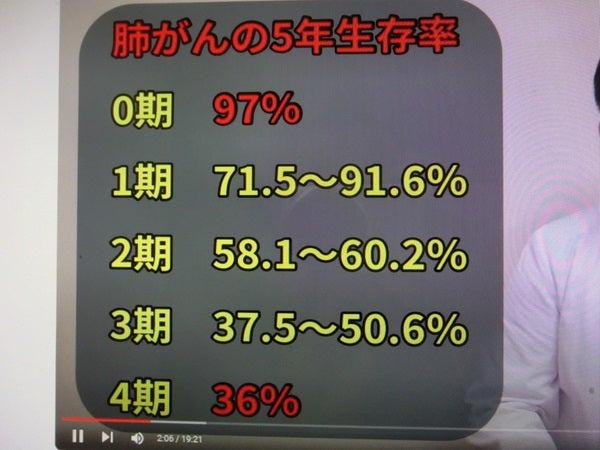

ステージが低いほど生存率は高くなる

ステージが低ければ、5年生存率と呼ばれる指標は高くなります。しかし、この5年生存率というデータでは、目に見えないマイクロ転移と呼ばれる小さながんの転移を見逃しがちです。がん治療を行なってから数年後、実は体内に残存していたり転移していたがん細胞が大きくなり再発してしまったがんと闘っている患者様も、この5年生存率のデータには含まれています。なので、医者から5年生存率や10年生存率といったデータを見せられて、ほっと安心していたら何年後かに再発したがんに苦しめられるということも十分に有ります。

完全に体内からがん細胞を取り切るためには、マイクロ転移をも叩く免疫療法や遺伝子医療などの先端治療も視野に入れて考えていく必要があると思っています。

肺がんの病期(ステージ)は、がんの大きさと浸潤、リンパや別の場所に転移がないかといった点を総合的に判断して決められます。

病期分類は細かく分かれていますが、0期に近いほどがんは小さくとどまっており、Ⅳ期に近いほどがんは広がっているとみなします。

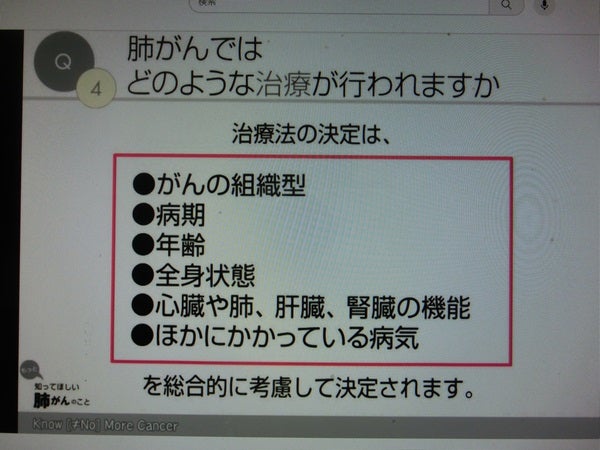

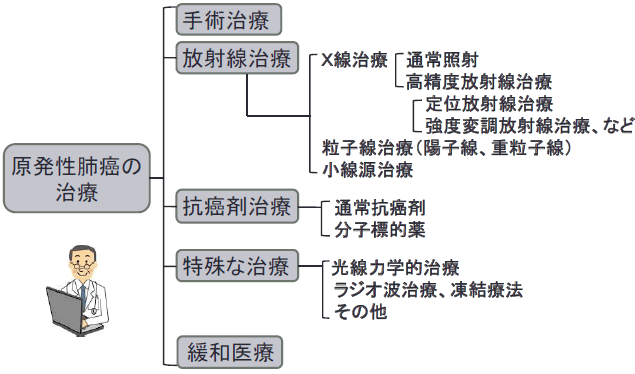

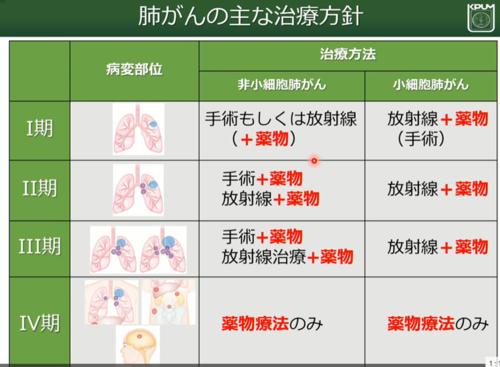

治療方法

早期のがんであれば、手術で肺にあるがん細胞を切除するこ

とが標準の治療法となります。

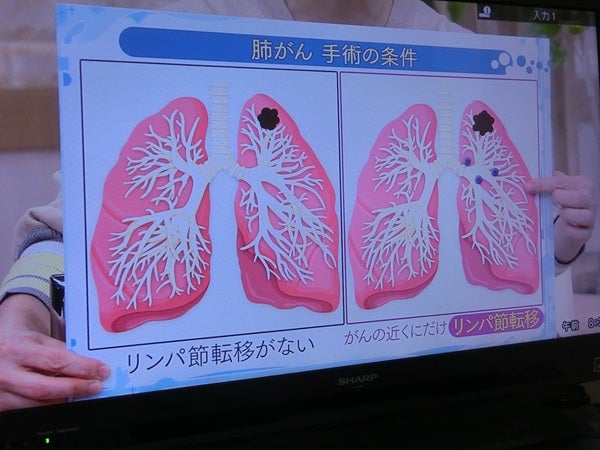

医師から手術を勧められたなら、治癒の期待が持てる状況であるということです。がんが肺のなかにとどまっている1期と、肺門にまでしか転移していない2期までのステージのみ行える治療です。

肺癌主な治療方針

手術

小細胞肺がんで外科手術が選択されるのは、限局型(ステージ1)で手術が可能な状態であるときに選択され、非小細胞肺がんで外科手術が選択されるのは、ステージ1〜3の一部です。

手術可能肺癌

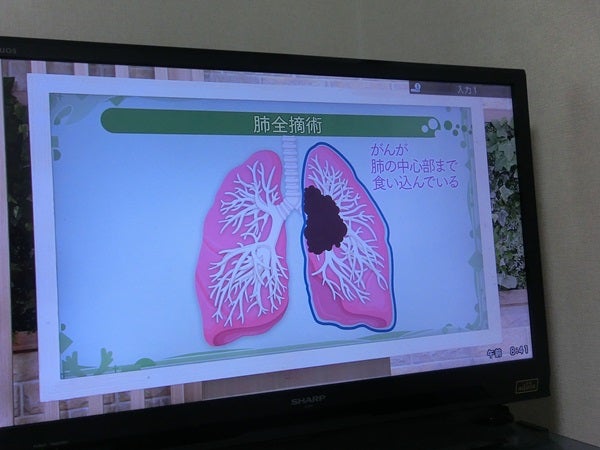

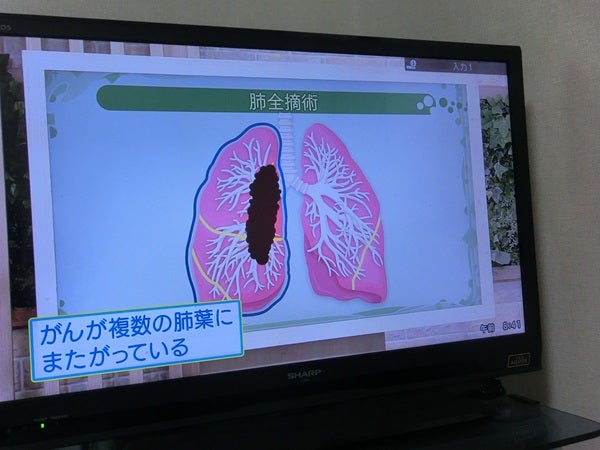

肺全摘となる肺癌

手術で切除する範囲によって、肺葉切除術(非小細胞肺がんの一般的な手術方法で、がんのある部分を切除します)、縮小手術(肺をできるだけ温存する手術です)、片側肺全摘手術(がんのある側の肺を切除する手術です)と分けることができ、肺がんや全身の状態などによって選択されます。

肺の手術をすると、肺活量の低下や肺炎などの合併症などが起きることがありますので、術前、術後には呼吸訓練(リハビリ)が必須です。

手術費用は病院によっても異なりますが、総額で170万程度となります。健康保険、高額医療費制度などで実際に病院の窓口で支払う金額は、最大で50万円程度です。

なお、相談窓口が病院に用意されていることが多いですので、実際に支払う費用を手術前に確認しておくとよいでしょう。

手術のメリット・デメリット

目に見えない小さながんが残っていなければ、完治が見込めるのが手術療法の大きなメリットです。 デメリットとしては体にメスを入れて切除するために傷の治癒に時間がかかる点が挙げられます。 切除した部位や手術の内容によっては、体の機能の一部が失われる場合もあります。

手術後の痛みについて

肺がんの治療として開胸手術を行った場合、手術後の痛みが原因でうまく咳ができなくなり、痰が出せなくなることがあります。これが原因で肺炎に繋がってしまう可能性もあるため、看護師に相談をしながら水分を補給し、しっかり痰を出しましょう。

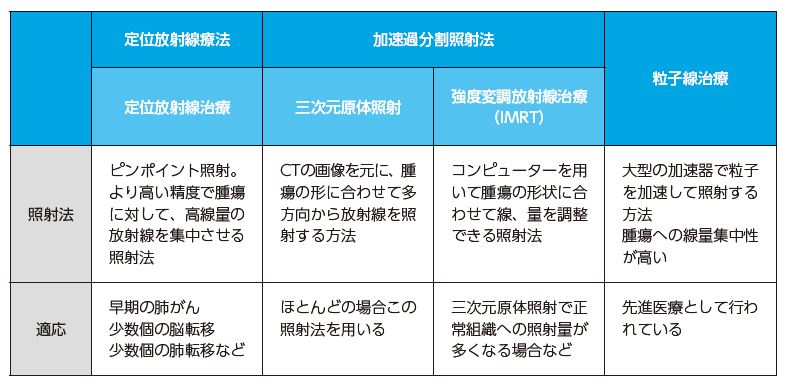

放射線治療

非小細胞肺がんのステージ3で選択されるのが放射線治療です。また、手術では切除できない場合や、小細胞肺がんで限局型の場合に選択されます。

なお、ステージ1や2でもご本人が手術を希望されない場合などでも放射線治療が選択される場合があります。

また、治療効果を高めるため、放射線治療と同時に抗がん薬による薬物療法を行う化学放射線療法を選択されることもあります。

放射線治療では、咳、皮膚炎、食道の炎症、白血球の減少や貧血などの副作用が発生します。元々肺は放射線の影響を受けやすいので、発熱、息苦しさ、空咳などの症状があった場合は、即座に担当医に連絡するようにしてください。

放射線治療の費用は、総額で190万円程度です。健康保険、高額医療費が適応される場合は、実際の負担額は10万円程度まで下がることがあります。

進行した場合の治療方法

肺がんの3期はがんが発生した同じ側の縦隔リンパ節に転移のある3a期、反対側の縦隔や肺門、鎖骨まわりのリンパに転移がある3b期に分かれます。前者では一部が手術対象になりますが、全体のほとんどが放射線での治療対象です。

手術不能のがんへの放射線治療は1日1回照射を行い、それを5日間連続でおこないます。照射の時間は3~10分と短いものです。

週末の2日間は休み、このサイクルを6週間の間、計30日間繰り返すのが一般的な治療法です。3期以降においては、転移を防いでできる限り局所のがんを根絶することが治療目的になります。

肺癌でステージ4の場合、放射線治療ができない理由

ステージ4の肺癌では、がん細胞が血流やリンパの流れに乗って他の臓器に転移しているため、治療の主体は薬物治療となります。放射線治療は、通常、局所的な治療であり、転移が広範囲に及んでいる場合は効果が限定的であるため、主治療法としては適していないとされています。また、転移したがん細胞を照射しても、新たな転移が発生する可能性があるため、放射線治療は行われないことが多いです。

放射線治療メリット

大きなメリットは体を切らずに治療することができるので、患者様の負担が少なく、体の機能が維持できるという点です。

放射線治療は前立腺がんや肺がん、乳がんなどにはよく効果が出ます。

新しい治療法では期間が4日~20日ほど、1回の診療は約30分で終わります。さらに、入院をしなくても続けられる治療法であるため、仕事をしながら、自分の時間を大切にしながら治療に挑むことができるのです。

また自由診療の場合には、保険診療では受けることができない骨のがん、多発転移したがんにも照射をおこなえます。

デメリット

放射線は同じ個所で生涯に受けていい量が決まっているため、治療を受けてがんが消えた後、再発した場合に同じ個所に再度放射線を当てることはできません。

特定量の放射線を照射することでがん細胞を死滅させることができますが、2回以上当ててしまうと正常な身体の細胞もまた壊れてしまうのです。

合併症として、下痢、皮膚の赤み、粘膜の炎症、白血球の減少、食欲の減退などです。しかし、これらの症状は治療の終了とともに、すぐに消失します。

治療で受ける放射線量はとても少なく設定されていて、がんのある個所以外には影響を受けにくいように照射がおこなわれます。一般的な「被ばく」といわれる量に比べれば計算に及ばないほど少ない値となりますので、問題なく治療が受けられます。

放射線治療の副作用について (cancertx-negiup.com)

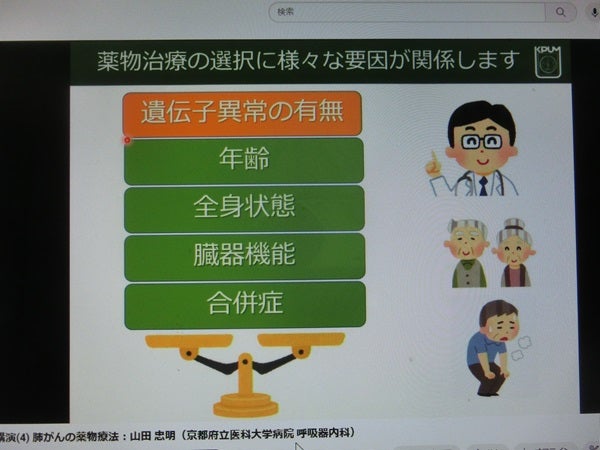

薬物療法

手術では取り除けない場合に中心となるのが、薬物療法です。

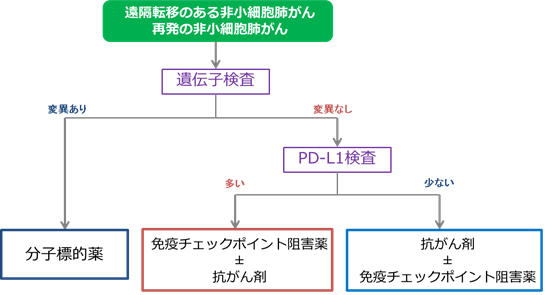

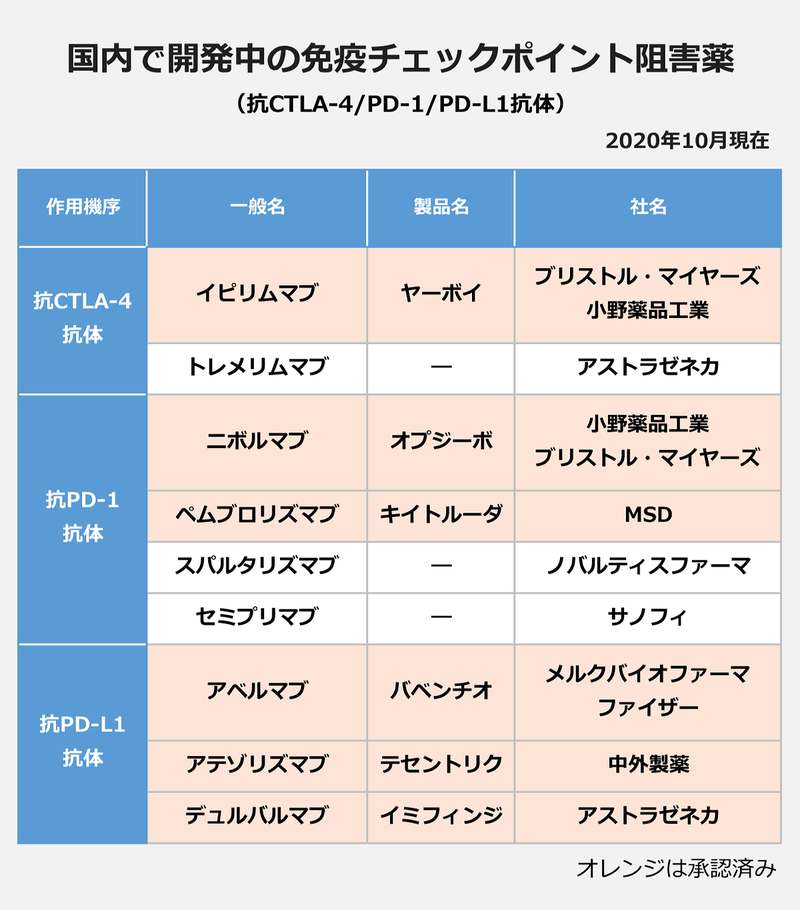

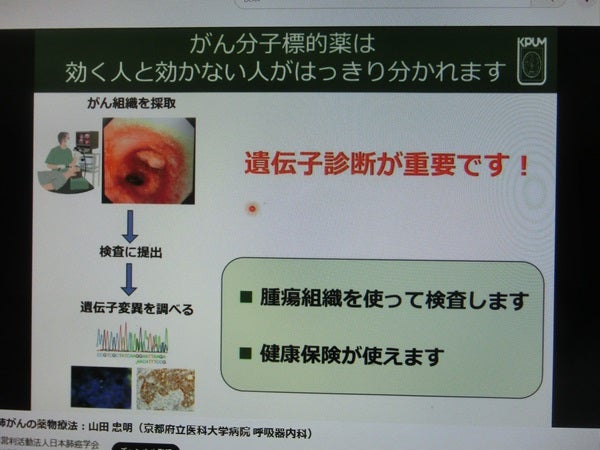

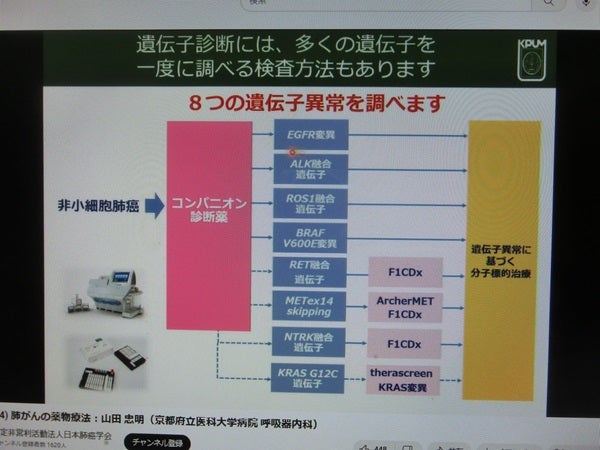

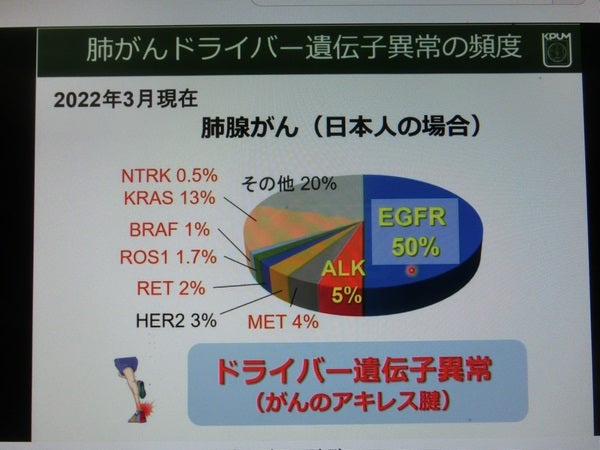

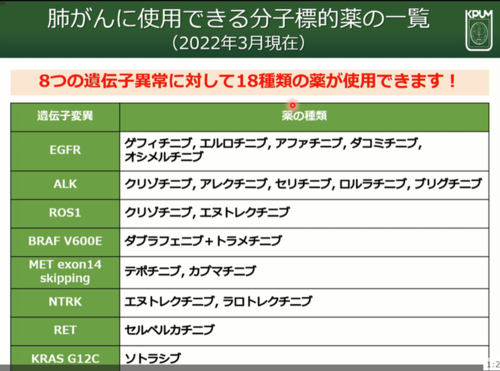

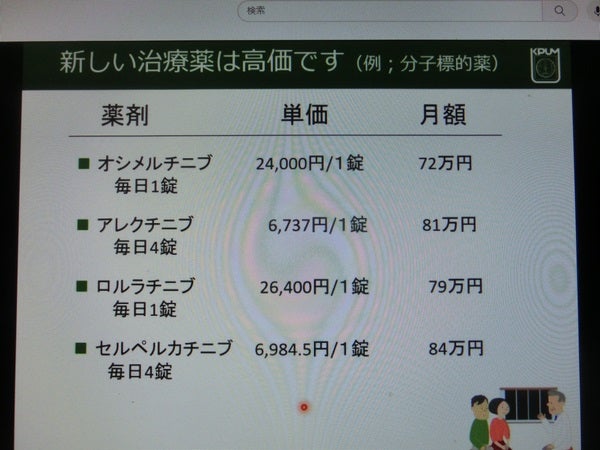

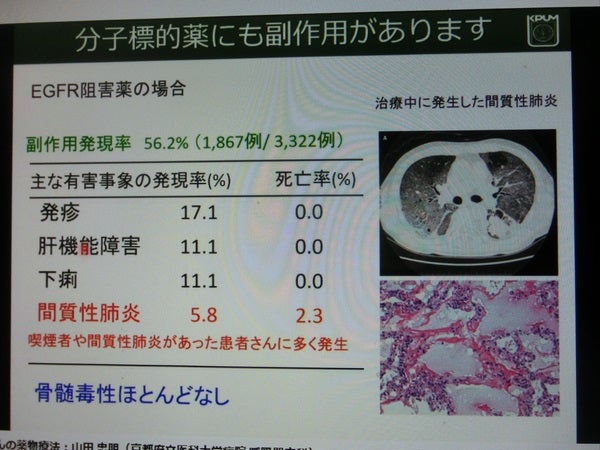

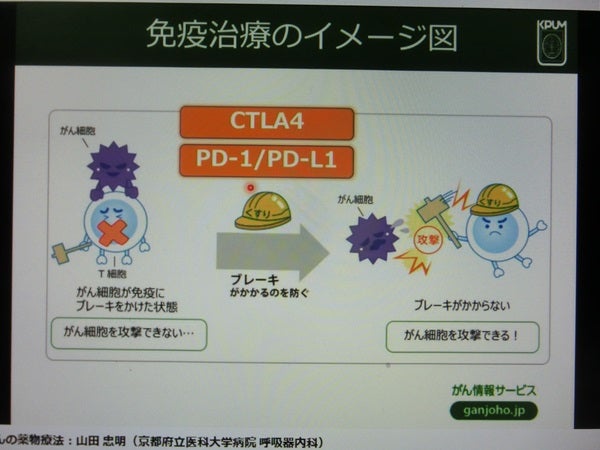

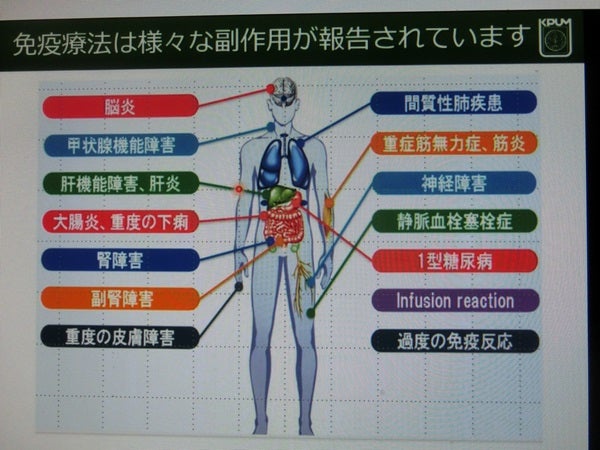

非小細胞肺がんには、「細胞障害性抗がん薬」「分子標的薬(がん細胞の遺伝子検査が必要)」「免疫チェックポイント阻害薬」を用い、痛みの管理のため痛み止めのお薬を併用することがあります。どの薬を使用するかは、遺伝子検査とPD-L1検査の結果により変わります。

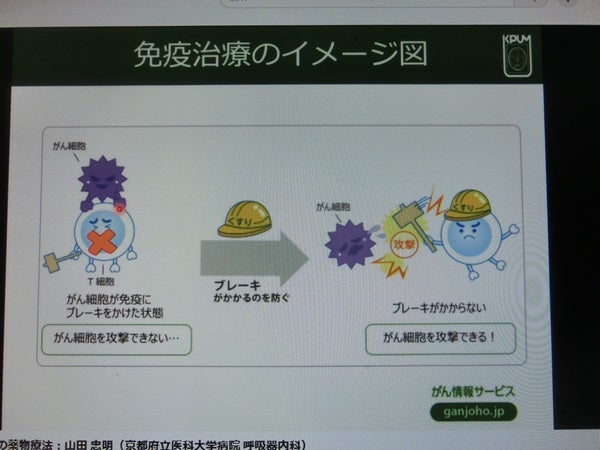

※PD-L1とは免疫細胞であるT細胞の表面にあるPD-1(Programmed cell Death 1)と呼ばれるタンパク質に結合し、免疫細胞の働きを抑制して「攻撃をしないように」と免疫の働きにブレーキをかける役割をしています。

肺がん細胞の表面にPD-L1がどの程度発現しているかを調べるのがPD-L1検査です。 この検査は、がん細胞の組織標本を用いておこなわれます。 PD-L1ががん細胞のなかに多くみられる場合には、PD-1阻害薬、PD-L1阻害薬の有効性が高いことがわかっています。

免疫チェックポイント阻害薬(下記免疫療法と敢て重複)

分子標的薬

⑤講演(4) 肺がんの薬物療法:山田 忠明(京都府立医科大学病院 呼吸器内科) (youtube.com)

素晴らしい!!

※がんの増殖に直接関わる遺伝子をドライバー遺伝子と呼びます。 「ドライバー」は、がんの発症や増殖に関係する「運転手」という意味です。 私たちのからだの中の細胞は、がん化して細胞増殖を加速させるアクセルが踏まれたとしても、増殖を抑えるブレーキが働き、正常な状態を保っています。

小細胞肺がんには、一般にプラチナ製剤という抗がん剤ともう1種類の抗がん剤の2つを使用する2剤並行が行われます。年齢や生活状況、合併症の状況により、どの抗がん剤を使用するかが決まります。

抗がん剤には副作用があり、吐き気や食欲低下、脱毛などが起きます。

薬物療法の費用は使用するお薬によって大きく異なり5万〜75万円程度と幅があります。健康保険、高額医療費が適応される場合は、実際の負担額は10万円程度まで下がることがあります。

免疫療法小細胞肺がんの治療として2019年に標準治療となったのが免疫チェックポイント阻害薬です。阻害薬と聞くと、免疫によるがん細胞への攻撃を下げるイメージを持ってしまいますが、実際には逆で、免疫細胞によるがん細胞への攻撃を継続させる薬剤です。

免疫療法の費用は1回50万円程度です。健康保険、高額医療費が適応される場合は、実際の負担額は10万円程度まで下がることがあります。

統合医療・自然療法

ステージ0からステージ4のどの段階でも、肺がんを完治させることができるのが統合医療です。

統合医療は一般的な西洋医学に東洋医学、自然治癒力を高める代替医療の良いところを組み合わせたもので、肺がんに対し非常に効果的でエビデンス(証拠)もある方法ですが、標準治療として一般化していないため、知られていない特徴があります。

なお、統合医療を選択する場合、がん治療全体が自由診療扱いとなり自己負担額が増加することがありますのでご注意ください。

肺がんステージ4(末期)からでも治る可能性をあきらめない (cancer-support.net)

非小細胞肺がんの病期(ステージ)別治療

非小細胞がんのステージ1、またステージ2では主に外科手術を中心とした治療がおこなわれます。

ステージ3期においてはa期とb期で対応が分かれ、初期であるa期では、手術・放射線治療・抗がん剤を組み合わせた治療が第一選択です。後期となるb期では、放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせて、治療をしていきます。

ステージ4になると手術や放射線治療をするケースは稀で、緩和療法と抗がん剤治療がメインの治療法となります。

肺がんの治療費

がん治療を行っていく上で大きな心配につながりがちなのが費用に関する問題です。肺がんになった場合、治療費はどれくらいかかるのでしょうか。

初期のがんの場合、手術も簡単なもので済みます。そのため、総合的な治療費も抑えられるでしょう。

保険が適用になる場合は自己負担額は3割となるわけですが、大体の相場として最低でも500,000円以上の自己負担になるケースが多いです。初期の段階で治療を開始することができず、他の臓器に転移してしまったような場合は2,000,000円以上の治療費がかかることもあります。

入院が必要になれば入院費についても考えなければなりませんし、入院日数が少なければその分費用も浮かせられます。

公的補助として医療費控除や高額医療といったものもあるので、こういったものに該当する場合は忘れずに申請しましょう。詳細については市役所に相談に行くとわかりやすく教えてもらえるはずです。

また、肺がんの治療法の中には保険適用外になるものもあります。先進医療などを取り入れる場合は自己負担になる部分が大きいため、選択する治療法についてはよく検討しておきましょう。高度な治療法の中には全額自己負担となるものもあるため、総合的にいくらの費用がかかるのか医師に確認し、十分に理解した上で検討する必要があります。

治療費をできるだけ抑えるために何よりも重要なのが、早期発見に努めること。早期発見ができれば治療は短期間で済むため入院が必要なかったり、手術も簡単なもので済むことから治療費は大幅に抑えられるでしょう。

何となく違和感を覚えているものの、「病院に行ってがんだと言われると嫌だから…」となかなか検査に行かない人もいますが、状態が悪化してから治療を開始すると命の危険があるだけでなく、治療費もかかるということは十分に理解しておきたいですね。

皆さん保険に入っていますか?

私は癌先進医療特約2000万付の保険に入っています。

月/15000円を数十年払っています。既に1000万程度払った事に成ります。

この費用をどう見るか?

安心料として高いか安いか?

高齢になった今考えると複雑な気持ちではあります。

現在まで、癌に成らなかったことを考えると益々悩むところではありますが・・・

独り者なら別ですが、妻子のおられる世帯主の方は親の責任として入っておかれた方が良いと思います。

当然ですが、死亡保険は子供が自立した際解約しています。

なので、香典費用はありません。

同士の皆様、よろしくお願い申し上げます。![]()

![]()

先進医療 | 国立がん研究センター 東病院 (ncc.go.jp)

心の拠り所

一般社団法人 日本がん難病サポート協会

肺がんステージ4(末期)からでも治る可能性をあきらめない (cancer-support.net)

乳癌体験者・セラピスト

生き辛さから自由になる*ライフ・アート・レッスン*長岡由子さんのプロフィールページ (ameba.jp)

癌に関するあらゆる情報提供者

ブラックジャックの孫 間 黒助さんのプロフィールページ (ameba.jp)

まとめ

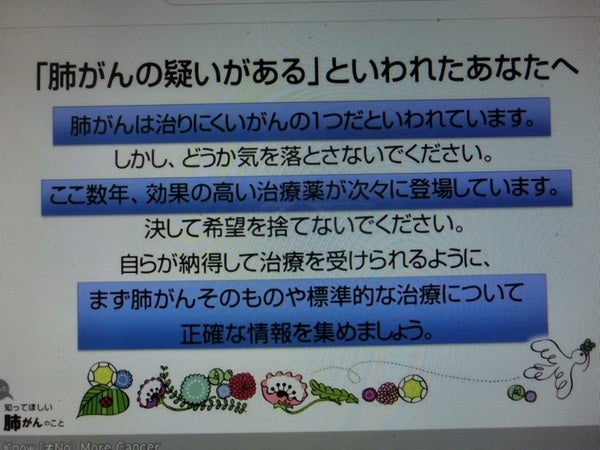

肺癌も早期発見・早期治療であるなら恐れる事はありません。

定期的な健診を忘れずに実施しましょう。

二人に一人が癌になる時代との事です。

成っても当たり前と考え、手術・放射線・薬物療法・免疫療法等事前にメリット・デメリットを検討し対策を検討しておきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました![]()

それではまたお会いしましょうね![]()