母の死因でもあり、同士の親族の方も治療されている発症傾向男女共2位の癌

胃癌を深読みしたいと思います。

別格の胃癌なので最初に記します![]()

我々の年代で最も衝撃的な胃癌は、タレントで司会者の逸見政孝さんが発症したスキルス胃癌です。1993年公表から111日、東京女子医大病院で死去した。48歳の若さだった。

最悪・最強スキルス胃癌(別名=4型胃癌・LP型胃がん)

スキルス胃がんとは - 北青山Dクリニック (dsurgery.com)

スキルス胃がんはギリシア語で「硬い腫瘍」を意味する「skirrhos」という語に由来します(英語表記ではschirrhous)。スキルス胃がんは胃がんの約10%に発生すると言われています。胃の粘膜表面から発生する通常の胃がんと違い、胃壁の内部を這うように病巣が広がっていきます。そのためスキルス胃がんは発見がしにくく、発見されたときは既に進行がんであることが殆どです。発見されたときには60%以上の患者さんに転移が見られます。胃壁の内部を伸展するだけでなく増殖も速いので、内視鏡検査でも早期発見が容易ではありません。内視鏡検査技術が進化し、ほとんどの胃がんは今や早期で発見できる時代なのに、スキルス胃がんだけは進行がんの状態で診断されることが多いのです。

スキルス胃がんは、内部の胃粘膜表面に広がらないかわりに、逆に胃壁の外側に進展していきます。つまり、しまいには胃の壁から腫瘍が露出していきます。その一部が崩れて腹腔内にばら撒かれるように飛び火した状態が腹膜播種(ふくまくはしゅ)です。腹膜播種が生じると手術で除去することは原則として困難なため、手術による治療は選択されず抗がん剤治療などの化学療法が主となります。そうなると根治的治療も難しくなり、治療のゴールは延命ということになります。免疫療法や遺伝子治療等スキルス胃がんに対してこれからの治療が期待されます。

※手術については医師の主観に寄る事があるようです。

また、スキルス胃がんは比較的若年齢(20歳代)でも発症することがしばしばあります。子供がまだ小さくて、まだまだ元気に生き続けなければいけない方々(死を受け入れがたい方々)がスキルス胃がんで亡くなることがあります。

スキルス胃がんの症状

スキルス胃がんは無症状である場合もありますが、典型的な症状としては、

- 食欲不振

- 体重減少

- 下痢

- 胸やけ

- 消化不良

などが挙げられます。

病状が進むと、

- 嘔吐

- 吐血

- 下血

- タール便

- 腹水

などの症状が現れてきます。

スキルス胃がんは、胃内視鏡検査では、

- 胃粘膜のひだが肥厚している

- 胃の壁が硬い

- 空気を送っても胃の膨らみが悪い(胃が硬い)

などの所見が得られます。

腹部CT(胃壁の肥厚が顕著)

スキルス胃がん

胃壁の進展不良及び肥厚が顕著

胃カメラでは、殆ど分からないという医師と分かると言う医師がいます。

がAI機能付き内視鏡で早期発見可能。

バリウムを飲んだ際に胃の壁が固くなっていることから、胃の動きが通常と異なることが確認され、早期発見につながることもあるようです。

スキルス胃がんを早期発見するためには

スキルス胃がんは初期症状を自覚しにくく、さらに進行スピードが速いため、がんを自覚して早期に受診するのは困難とされています。

スキルス胃がんは、胃バリウム検査で胃が全周性に収縮している典型的な像が捉えやすいことが特徴です。 胃がんの早期発見という観点では、胃内視鏡検査の方が胃バリウム検査よりも優れていますが、スキルス胃がんに関しては、胃内視鏡検査よりも胃バリウム検査の方が、診断が容易である場合もあります。

しかし確定診断するためには、胃内視鏡検査、胃バリウム検査、腹部エコー検査、腹部CT検査、腹部MRI検査などから複数の検査を実施します。

スキルス胃がんは男性より女性が罹患するリスクが高く、なかでも20~40代の若年層の女性がスキルス胃がんになりやすいとされています。また、進行するスピードが速く発見したときには根治的治療が困難となっているケースがほとんどです。

スキルス胃がんの遺伝的要因が疑われる場合、家族内での発症リスクが高まることがあります。

そのため、定期的に(毎年)胃内視鏡検査を受けることにより、スキルス胃がんに変化する前段階の早期の段階で病変を見つけ、早期に治療を開始することが非常に重要と言えます。

スキルス胃がんの原因

スキルス胃がんの原因はっきりとはわかっていません。

胃の壁の中で広がる特殊なタイプの胃がんです。進行が早く、胃が固くなることがあります。

また、いきなりスキルス胃がんの状態になるのではなく、初めは胃粘膜に凹んだタイプの小さながん(早期がん)が徐々に(2~3年かけて)スキルス胃がんに変化するようです。ということは、定期的に(毎年)胃内視鏡検査を受けることにより、スキルス胃がんになる前の比較的早期の状態で病変を発見できる可能性があると言えます。

スキルス胃がんの基本治療法

- 手術による治療:

- スキルス胃がんの場合、胃と周りのリンパ節を切除する手術が行われます。これにより、がんの進行を防ぎ、根治を目指します。

- 抗がん剤治療:

- 抗がん剤はがん細胞を攻撃するために使用されます。スキルス胃がんの進行を遅らせるために用いられることがあります。

- 放射線療法:

- 放射線はがん細胞を破壊するために使用されます。スキルス胃がんの治療にも適用されることがあります。

- 光免疫療法:

- 光免疫療法は、特定の光を照射して薬剤ががん細胞に集積し、がん細胞を破壊する治療法です。

スキルス胃がんも一般的な胃がんも、基本的に治療法には大きな違いはないため、がんの「進行度合い」に合わせて、手術、薬物療法、放射線療法を行います。がんが胃に留まっている場合、一般的な胃がん同様、スキルス胃がんも手術による切除が中心になります。他の臓器への転移が見られる場合、基本的には手術では取り切れないために、薬での治療が中心になります。

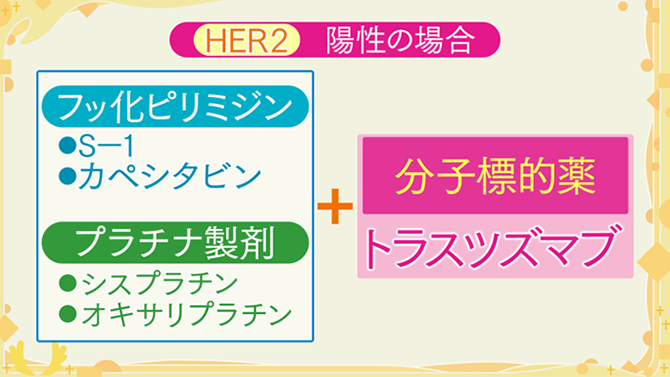

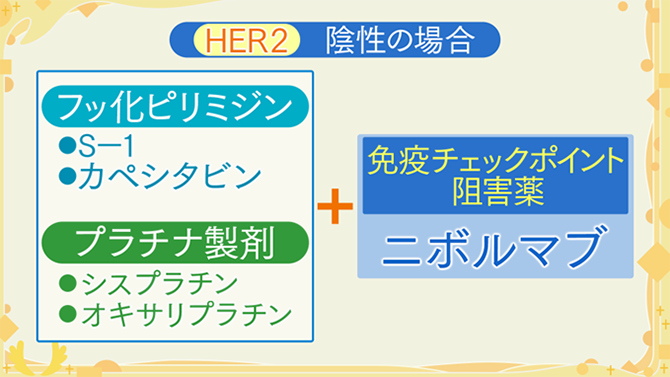

薬による胃がんの治療では、がんの特徴を調べて薬剤を検討することが重要です。一つの指標になるのは、HER2というタンパク質です。日本では、HER2が陽性の人が約15%、陰性の人が約85%とされています。他にはPD-L1というたんぱく質が発現しているか、MSI(マイクロサテライト不安定性)が高いかどうかも使う薬を決めるための指標になります。

HER2が陽性の場合は、「フッ化ピリミジン+プラチナ製剤」という2剤を併用し、さらに、HER2に特異的に結合する分子標的薬の「トラスツズマブ」を使います。一方、HER2が陰性の場合は、同様の化学療法に、免疫チェックポイント阻害薬の「ニボルマブ」という新しいタイプの薬をさらに加えます。この薬はPD-L1の発現が高い・マイクロサテライト不安定性が高いという性質があると、特に効果が大きいことが報告されています。

※PD-L1とは免疫細胞であるT細胞の表面にあるPD-1(Programmed cell Death 1)と呼ばれるタンパク質に結合し、免疫細胞の働きを抑制して「攻撃をしないように」と免疫の働きにブレーキをかける役割をしています。

スキルス胃がん男女差

スキルス胃がんの男女差胃集団検診の成績では、胃がん全体での男女差を見ると、男性の方が明らかに多いのですが(60~70%くらいが男性)、スキルス胃がんだけでみると、逆に女性が60~70%を占めています。女性に多い原因は、女性の喫煙率や飲酒率が上昇していることなどが要因として挙げられます。 したがって、男女ともに健康な生活習慣を心掛けることが胃がんの予防に役立ちます。 定期的な健康診断や胃がん検診を受けることも早期発見と治療につながる重要な対策となります。

胃がんとは

胃がんは、胃の壁の内側をおおう粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、無秩序にふえていくことにより発生します。

胃がんは、早い段階では自覚症状がほとんどなく、かなり進行しても症状がない場合があります。

胃の構造

胃がんの好発部位

真ん中(胃体部)〜下部(幽門部)に多くみられます。

症状

都道府県別胃がん死亡率

胃がんの初期に見られる5つの症状とは? (youtube.com)

胃癌の原因について

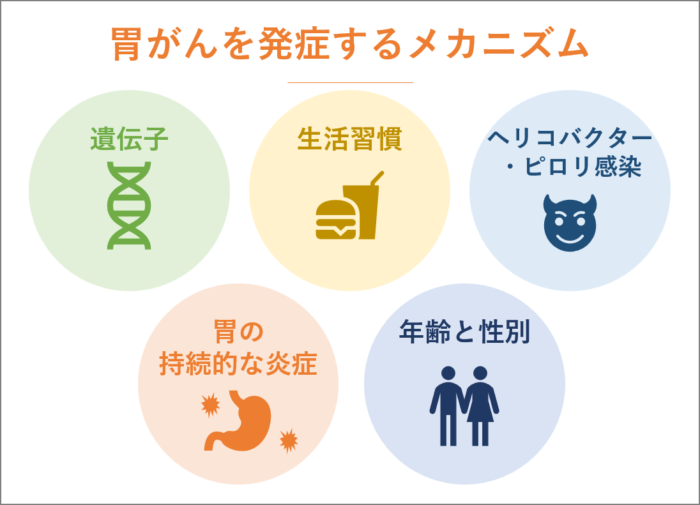

胃がんを発症するメカニズムは、正確にはわかっていません。

しかし、胃がんになってしまうリスクを上げるものには、遺伝子、喫煙などの生活習慣、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)などがあげられています。

ピロリ菌がいた場合、除菌がガン予防の絶対条件です。

ピロリ菌の除菌療法

ピロリ菌の除菌療法とは、1種類の「胃酸の分泌を抑える薬」と2種類の「抗菌薬」の合計3剤を同時に1日2回、7日間服用する治療法です。 すべての治療が終了した後、8週間ほど経過してから、ピロリ菌が除菌できたかどうか、もう一度検査する必要があります。

遺伝との関係

家族歴とは、近親者がいつ・どんな病気にかかったかという病歴のことです。家族歴は、がんに限らずさまざまな病気のリスクを推定するために大切な情報であることから、健康診断や人間ドックなどを受診する際に聞かれることもあります。自身を中心に3世代(第3度近親者)の病歴を把握しておくことが望ましいでしょう。

<近親度>

第1度近親者(遺伝情報を50%共有):父母、きょうだい、子ども

第2度近親者(遺伝情報を25%共有):祖父母、おじ・おば、おい・めい、孫

第3度近親者(遺伝情報を12.5%共有):曽祖父母、祖父母のきょうだい(大おじ・大おば)、いとこなど

がんの多くは後天的な要因によるものであり、遺伝要因によるものはまれです。遺伝要因とは関係なく家族に特定のがんが多い場合は、同じような環境下で生活をしていることが関わっているとも考えられます。

遺伝性腫瘍の代表的な種類

遺伝性腫瘍は、どの遺伝子に生まれながらの変化があるかによって、発症しやすいがんの種類や発症率が異なります。代表的な種類は下記です。

| 遺伝性腫瘍の病名 | おもながん | その他関連するがん・病気 |

|---|---|---|

| 遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC) | 乳がん、卵巣がん | 前立腺がん、膵臓がん、 悪性黒色種など |

| リンチ症候群 (遺伝性非ポリポーシス大腸がん:HNPCC) |

大腸がん | 子宮体がん、卵巣がん、胃がん、 小腸がん、卵巣がん、 腎盂 (じんう)・尿管がんなど |

| 家族性大腸ポリポーシス (家族性大腸腺腫症:FAP) |

大腸がん | 胃がん、十二指腸がん、 デスモイド腫瘍など |

| 多発性内分泌腫瘍症(MEN)1型 | 内分泌系の腫瘍 | 下垂体・膵臓ランゲルハンス島・ 副甲状腺腫瘍または過形成など |

| 多発性内分泌腫瘍症(MEN)2型 | 内分泌系の腫瘍 | 甲状腺髄様がん、副甲状腺機能亢進症、 褐色細胞腫など |

| 網膜芽細胞腫(RB) | 眼のがん | 骨肉腫、肉腫など |

| リー・フラウメニ症候群(LFS) | 骨軟部肉腫 | 乳がん、急性白血病、脳腫瘍、 副腎皮質腫瘍など |

| 遺伝性黒色腫 | 皮膚がん | 膵がんなど |

| フォン・ヒッペル・リンドウ(VHL)病 | 脳腫瘍、腎臓がん | 網膜血管腫、小脳・脳幹・脊髄の 血管芽細胞腫、腎・膵・肝・ 副腎等ののう胞・腫瘍など |

| 遺伝性乳頭状腎細胞がん(HPRC) | 腎臓がん | なし |

| ウィルムス腫瘍(腎芽腫) | 腎芽細胞腫 | 肺がん、肝臓がん、腫瘍血栓など |

スクロールできます

検査

①X線検査

②内視鏡検査(胃カメラ検査)

麻酔をする場合(鼻からカメラを挿入・喉からカメラを挿入)と麻酔をしない方法が有ります。

近年はAI機能付き内視鏡AI検査が導入されています。

内視鏡AIとは、内視鏡を使って胃や大腸などの器官を検査する際、AIを使った画像認識機能によって、高い精度でがんの疑いがある領域を検出するシステムのこと。 内視鏡による胃や大腸などの消化管の検査は、がんの早期発見には欠かせない。

日本勢独走「内視鏡AI」、主戦場は胃に データ生かす - 日本経済新聞 (nikkei.com)

内視鏡AI画像診断支援システム : 導入事例 | 富士フイルム [日本] (fujifilm.com)

胃カメラ対X線検査メリット・デメリット

CT検査

CTを撮影する目的は、病気の精密検査、手術前の精密検査、術後や抗がん剤使用中の経過観察、肺炎などの炎症の有無確認など多岐にわたります。これらの検査目的を満たすために、様々な撮影方法、造影剤注入法、画像処理などを選択しよりよい画像を提供しています。

腹部超音波検査他の検査と比べて、侵襲(しんしゅう)が低い検査です。胃がんの範囲、特に胃の周りの臓器への浸潤の有無や他臓器(肝臓など)への転移の有無、胃がん以外の病気の発見(胆のう結石など)をCT検査とあわせて行います。

1.病期と治療の選択

治療法は、がんの進み具合を示すステージ(病期)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。胃がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。

1)ステージ(病期)

がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、胃がんではステージのことを進行度ということもあります。

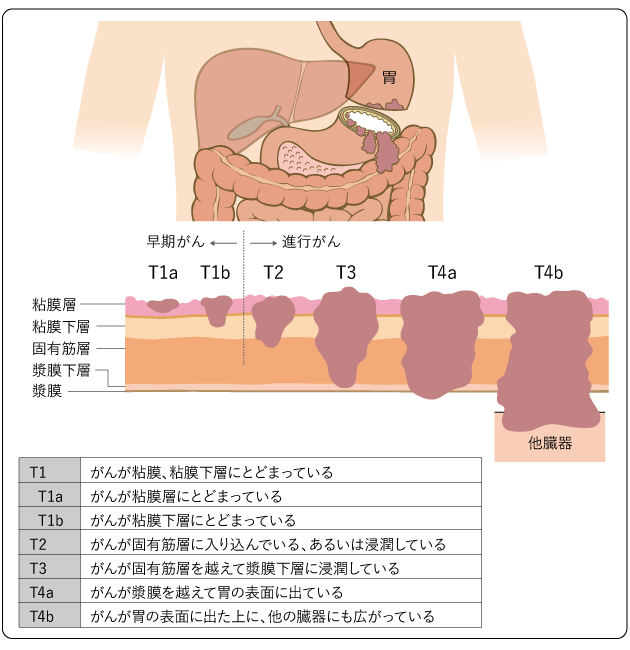

胃がんのステージはⅠ期~Ⅳ期まであり、次のTNMの3種のカテゴリー(TNM分類)の組み合わせで決まります。

Tカテゴリー:がんの深達度(がんの深さ)(図5)

Nカテゴリー:領域リンパ節(胃の近くにあるリンパ節)への転移の有無

Mカテゴリー:遠隔転移(がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移)の有無

胃がんでは、がんの深達度が粘膜および粘膜下層にとどまるT1のものを「早期胃がん」といい、粘膜下層を越えて広がるものを「進行胃がん」といいます。

なお、胃がんの治療方針を決めるためのステージ(病期)には、臨床分類と病理分類の2つの分類があります。

※臨床分類は、治療方針を決めるときに使う分類です。画像診断や生検、審査腹腔鏡などの結果に基づいてがんの広がりを推定します。

※病理分類は、手術で切除した病変を病理診断し、実際のがんの広がりを評価した分類です。術後補助化学療法が必要かどうかなど、手術後の治療方針を判断したりするときなどにも使われます。病理分類による分類は、手術前の検査によって推定した臨床分類と一致しない場合があります。

図5 胃がんのTカテゴリー(深達度)

日本胃癌学会編.胃癌取扱い規約 第15版.2017年,金原出版,P17.より作成

診断

胃がんであるという診断は内視鏡検査(胃カメラ)で直接腫瘍を観察し、そこから組織を 採取 さいしゅ ( 生検 せいけん )して顕微鏡でがんであることを確認して行われます。 胃がんと診断されると、どれくらい進行した状態であるかを示す病期診断をおこなうために、さらに詳しい検査が行われます。

治療の選択

ステージ別ガン治療

日本胃癌学会編.胃癌治療ガイドライン医師用 2021年7月改訂【第6版】

遠隔臓器(胃以外の臓器)やリンパ節への転移がなく、がんの深達度が粘膜層までの場合は、内視鏡治療(内視鏡的切除)が中心です。がんが粘膜下層に達しているときは、手術(外科治療)を検討します。手術後には、切除した病変の病理分類を行い、必要に応じて薬物療法が行われることがあります。遠隔臓器への転移がある場合には、状況によって、薬物療法などの治療法を検討します。

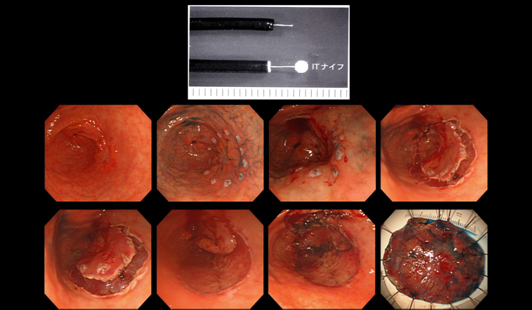

内視鏡で治せる胃癌

早期胃がんのうち、内視鏡切除の対象となるものは、①一括切除(病変を周りの粘膜と一緒にひとかたまりに切除)が可能で、②リンパ節に転移している危険性がないものです。

本邦では、2000年頃に早期胃がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic Submucosal Dissection: ESD)という切除方法が開発され、広く普及してきました。現在では切除技術は安定化し、病変の存在する部位、大きさ、病変部の潰瘍の合併の有無にかかわらず、ほとんどの病変に対して安全に一括切除を行うことが可能となりました。

内視鏡的粘膜下層剝離術(ESD)

リンパ節転移の危険性は、早期胃がんの細胞の型、深さ、大きさ、病変部の潰瘍の合併の有無などによって規定されます。リンパ節転移の危険性がない条件を満たす病変であれば、内視鏡切除の対象となります。具体的には以下の条件を満たす病変が内視鏡切除の対象です。

内視鏡所見による内視鏡切除の対象

| 細胞の型 | 深さ | 潰瘍合併 | 大きさ |

|---|---|---|---|

| 分化型 | 粘膜内 | なし | 制限なし |

| 分化型 | 粘膜内 | あり | ≤ 3 cm |

| 未分化型 | 粘膜内 | なし | ≤ 2 cm |

上記の条件を満たさない早期胃がんはリンパ節転移の危険性があり、内視鏡による胃内の病変の切除のみでは、リンパ節や他の臓器から再発する可能性があります。そのため、原則として胃の周囲のリンパ節を胃とともに外科的に切除する必要があります。

また、内視鏡切除を行った後にもリンパ節転移の危険性が無いかどうか、切除標本の顕微鏡検査で以下の条件について確認します。

組織所見による治癒切除基準

| 細胞の型 | 深さ | 潰瘍合併 | 大きさ | 切除断端 | 脈管侵襲 |

|---|---|---|---|---|---|

| 分化型 | 粘膜内 | なし | 制限なし | 陰性 | 陰性 |

| 分化型 | 粘膜内 | あり | ≤ 3 cm | ||

| 分化型 | 粘膜下層 ≤500 µm |

なし または あり |

≤ 3 cm | ||

| 未分化型 | 粘膜内 | なし | ≤ 2 cm |

切除標本の組織検査で上記の条件を満たさない早期胃がんはリンパ節転移の危険性があり、やはり内視鏡による胃内の病変の切除のみでは、リンパ節や他の臓器から再発する可能性があります。そのため胃内の病変はすでに内視鏡で切除されていますが、原則として胃の周囲のリンパ節を摘出するために、胃を外科的に追加切除する必要があります。

病変が内視鏡切除の対象であるかどうかは、たくさんの治療件数を経験している施設で相談されるのがよいかもしれません。

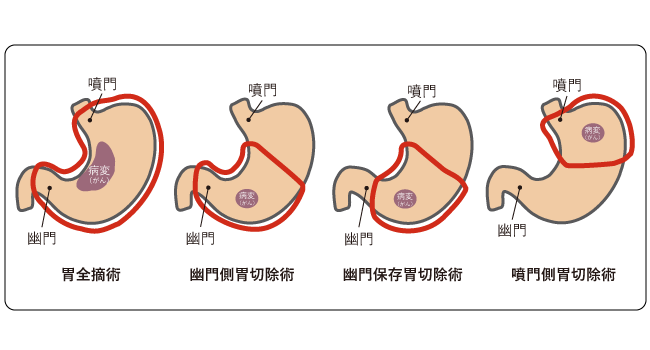

手術(外科治療)

遠隔転移がなく、内視鏡治療による切除が難しい場合には、手術による治療が推奨されています。手術には、おなかを20cmほど切開する開腹手術と、おなかに小さい穴を開けてそこから専用の器具を挿入して手術を行う腹腔鏡下手術、ロボット支援下腹腔鏡下手術があります。

なお、腹腔鏡下手術やロボット支援下腹腔鏡下手術が推奨されるかどうかは、がんの進行度などによって異なります。また、十分な知識や経験をもつ医師が行うことなどの条件があり、実施できる施設は限られています。この手術が可能かどうかは、担当医とよく相談してください。

胃の切除範囲

切除する胃の範囲は、がんのある部位と進行度によって決まります。胃の切除範囲によっていくつかの方法があり、代表的なものは、胃全摘術、幽門側胃切除術、幽門保存胃切除術、噴門側胃切除術です(図9)。

図9 胃切除の方法

胃がん 治療:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)

薬物療法

薬物療法は抗がん剤を使用する目的によって、(1) 胃がんの治癒切除(目に見えるレベルではすべて胃がんを切除できた)後に再発を予防する目的である術後補助化学療法、(2)再発の原因となる目に見えないような小さな転移や、がんの大きさが比較的大きいために切除をよりしやすくするために行う術前化学療法(3)手術による治癒が難しい進行・再発がんの場合、がんに伴う苦痛を改善や生命予後を延長する化学療法の大きく3つに分類されます。

(1)術後補助化学療法

胃がんの治癒切除(目に見えるレベルではすべて胃がんを切除できた)後に再発予防に薬物療法を行うことを「補助化学療法」といいます。手術で完全にとりきれなかったがん細胞を死滅させることで、手術単独では治らない患者さんを治す治療です。 一方、この治療は手術で治ってしまう患者さんにまで抗がん剤を投与することが問題です。使用する抗がん剤の効果と副作用を検討した結果、日本では、ティーエスワンを1年間内服することが有効であることが知られていました。その後、日本および、海外の臨床試験の結果から、ティーエスワン+ドセタキセル併用(Ds)療法、もしくはカペシタビン+オキサリプラチン(Capeox)療法が、我が国における標準治療と考えられています。

(2)術前化学療法

手術成績向上のため、手術可能な患者さんに対する術前化学療法の研究も進んでおり、欧米では、術前化学療法が一般的に広く行われています。日本では、リンパ節転移などを有する患者さんに対する術前化学療法(エスワン+オキサリプラチンなど)が行われることがあります。また、後述する免疫チェックポイント阻害薬を術前に用いた化学療法が臨床試験や治験として行われています。

(3)進行・再発がんに対する化学療法

進行・再発がんに対する化学療法と用いる主な抗がん剤は、殺細胞薬(従来の抗がん剤)である、(1)フッ化ピリミジン系薬(5-フルオロウラシル、エスワン、カペシタビンなど)、(2)プラチナ系薬剤(シスプラチン、オキサリプラチン)、(3)タキサン系薬剤(パクリタキセルとドセタキセル)、(4)塩酸イリノテカン、(5)トリフルリジン・チピラシルの5種類、分子標的薬であるトラスツズマブやラムシルマブ、トラスツズマブデルクステカン、免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブなどの薬剤を、単独または組み合わせで用いられます。

2024年3月26日、ゾルベツキシマブ(商品名:ビロイ)について、CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がんを効能・効果として日本における製造販売承認を取得した。

胃がんの約10-20%にHer2(ハーツウ)という細胞増殖にかかわるたんぱく質が多く発現していることが知られており、Her2を多く発現(=Her2検査が陽性である)している場合は、Her2の働きを抑える分子標的治療薬(トラスツズマブ)を併用した化学療法やトラスツズマブデルクステカン療法を行うことが一般的です。

また、免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブなどが有効であることが胃癌でも示されています。

1.Her2陰性の場合

最初に行うべき治療は、これまで(1)フッ化ピリミジン系薬と(2)プラチナ系薬剤(シスプラチン、オキサリプラチン)を組み合わせた治療を行うことが一般的でした。シスプラチンを用いるときには原則として数日間の入院が必要ですが、オキサリプラチンを用いるときは外来治療が可能です。最近では、一次化学療法として、オキサリプラチン併用レジメン(エスワン+オキサリプラチン、カペシタビン+オキサリプラチン、5-フルオロウラシル+オキサリプラチン)にニボルマブを加えた治療法が有効であることが示され、広く日常診療で用いられるようになっています。

2. Her2陽性の場合

最初に行う治療として、カペシタビン+シスプラチン+トラスツズマブ療法が広く用いられています。当院では、シスプラチンの代わりにオキサリプラチンを用いた治療法(エスワン+オキサリプラチン+トラスツズマブなど)が多く行われています。

※HER2 ハーツー タンパクとは、細胞の表面にあり、細胞の 増殖 ぞうしょく にかかわっています。 一部の胃がん(約15%)では、がん細胞の表面にたくさんのHER2タンパクが存在しています。 このような胃がんを「HER2陽性胃がん」といいます。

(イ)二次化学療法

一次化学療法の効果が期待できない場合や、副作用などの理由で一次治療を継続することが難しい場合は、二次化学療法を行います。使用する薬剤は、タキサン系薬剤であるパクリタキセルと分子標的薬であるラムシルマブを併用(パクリタキセル+ラムシルマブ)することが最も推奨されます。

この他、患者さんの病状に応じて、ドセタキセル単剤、パクリタキセル単剤、イリノテカン単剤などを用いることもあります。また、高頻度マイクロサテライト不安定性(※注)を認める場合、二次治療においてペムブロリズマブ療法が用いられます。

- ※注

- DNA(デオキシリボ核酸)の中には、1~数塩基の塩基配列が何度も繰り返す「マイクロサテライト」とよばれる部分があります。高頻度マイクロサテライト不安定性(Msi-High:MicrosaTellite Instability High)とは、マイクロサテライトの繰り返し回数に異常が起こった状態です。このMsi-Highを示す固形がんには免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブが広く用いられており、胃癌においても有効であると報告されています。

二次化学療法の効果が期待できなくなった場合、三次化学療法が行われます。使用する薬剤は、Her2陰性の場合、ニボルマブ、トリフルリジン・チピラシル塩酸塩、イリノテカンを用います。Her2陽性の場合、トラスツズマブデルクステカンやニボルマブ、トリフルリジン・チピラシル塩酸塩、イリノテカンを用います。また、四次化学療法以降では、三次化学療法までの候補薬のうち、使用しなかった薬剤を切り替えて使っていくことが考慮されます。

放射線は、胃がんに対する効果が弱いうえに正常な大腸や小腸を損傷しやすいため、通常は胃がんに対して放射線を照射することはありません。しかし、脳や骨やリンパ節などに転移が起きたときに、その転移部位に放射線をかけることがあります。また胃がんからの出血を抑える目的・進行がん、再発した胃がんなどに対する補助的な治療として照射が行われる場合があります。

まとめ

スキルス胃がん及び胃癌の予防方法

- ピロリ菌の検査と除菌:

- ピロリ菌感染はスキルス胃がんの主な原因です。定期的にピロリ菌の検査を受け、感染が確認された場合は適切な治療を行いましょう。

- 定期的な胃カメラ検査:

- スキルス胃がんは早期には症状が現れにくいため、定期的な胃カメラ検査を受けることが重要です。早期発見で治療の成功率が高まります。

- 適切な食生活の維持:

- ヘルシーな食事を心がけ、バランスの取れた食事を摂ることで胃がんのリスクを低減できます。

- 喫煙や過度な塩分、飲酒の控えめ:

- 喫煙や過度な塩分摂取、飲酒は胃がんのリスクを高める要因です。これらを控えめにすることで予防できます。

- という事で

という事で、上記注意しつつ胃癌同居拒否をしましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました![]()

それではまたお会いしましょうね![]()