我が娘の話で恐縮です。

正月に家族が揃った際、温泉に行きました。その際、娘が右胸にしこりがあるとの事で、二人の嫁さんと我が妻も触ったそうです。全員がそれなりのしこりを確認したようです。娘は掛かりつけ医で診てもらっていたのですが、腫瘍が大きくなったように感じ、心配に成りかかりつけ医から紹介状を書いてもらったようでした。

掛かりつけ医は、細胞診を行い検査会社からの報告書を貰っており、報告書を基に悪性では無いと説明したようなのですが、本人は不安が有ったのか大病院でセカンドオピニオンを依頼したという事のようです。

参考に成る事柄も有ろうかとUPしてみます。

細胞診検査会社からの報告書

報告書の解析と疑問点

報告書にはFAと書いてあり、クラス分類はクラスⅢa(悪性の疑いあり)に〇が付けられています。

(下記クラス分類参照ください)

それなのに、コメント欄には、血性及びfibroblast cell(線維芽細胞)を背景に二相性の見られる乳管上皮細胞がシート状、一部軽度重責性に認められます。細胞異型は弱く良性のFAが考えられる。

下記クラス分類を見ると・・・

クラスⅢa⇒おそらく良性異型・・・おそらくじゃ不安ですよね。

医師が悪性では無いと説明されても、不安が残ったのではと感じました。

という事で、娘としてはセカンドオピニオンを選んだようです。

でも、クラス別判断基準を見ると、娘がセカンドオピニオンを選択しなくても医師

側から、大病院で検査を進めるのが正しい扱いだと思いますが、どうなのでしょう。

※異型細胞とは、検査材料を光学顕微鏡を使って観察した場合に、形態が正常から隔たっている細胞をさす。

①FA(線維腺腫(fibroadenoma)とはは、10~20歳代の女性によくみられる、乳房にしこりができる病気です。(詳細は娘の診断結果に記載)

②細胞診クラスとは

クラス…腫瘍が悪性かどうかを判断する基準

腫瘍が良性または悪性どちらかを決めるもので、ほぼ全てが細胞診で判断されます。細胞診の中でも「パパニコロウ分類」と呼ばれる分類法を使い、腫瘍の悪性度をⅠ(1)~Ⅴ(5)で判断します。

パパニコロウ分類

- classⅠ(クラス1)… 異型細胞が認められない。正常です。

- classⅡ(クラス2)… 異型細胞は認められるが、悪性の疑いはない。(例:炎症など)

- classⅢ(クラス3)クラスⅢ … 異型細胞は認められるが、悪性と断定できない

(Ⅲa:おそらく良性異型 Ⅲb:悪性を疑う) - classⅣ(クラス4)… 悪性の疑いが濃厚な異型細胞を認める

- classⅤ(クラス5)… 悪性と確定できる異型細胞(癌など)を認める

基本的にクラスⅠとⅡは「良性の腫瘍である」と判断されます。Ⅲの段階では確定的な要素は見つからず、Ⅴになって始めて「がん細胞が存在する」となります。クラスⅢの場合は数ヶ月経過してから再度細胞診を行い、経過を観察することがほとんどです。

また、クラスⅣでも「悪性細胞の可能性が高い」という判断であり、がんであると確定したわけではありません。さらに精密な検査や経過観察が必要なこともあり、クラスだけでは判断できませんので、必ず担当医や主治医と綿密な相談が必要となります。

※クラス3はいわゆる「グレーゾーン」で良性、悪性どちらもありという事になります。 細胞の形の変化の強さによって、クラス3aとクラス3bに細かく分かれます。

精密検査の対象となるのは、クラス3、4、5の場合です。

※混同しがちな「クラス」と「ステージ」その違いは?

がんにおける「クラス」と「ステージ」は確かに紛らわしい部分が多くあります。しかも、ご自身やご家族がその説明を突然受けると、余計に混乱してしまうかもしれません。

しかし、全く意味が違うため、事前にしっかりと理解しておく必要があります。

基本的に「クラス」は体内にできている腫瘍が良性か悪性か、という判断基準に用います。正常組織や軽度の炎症と判断される「クラスⅠ」からがんを示す「クラスⅤ」があり、これらは細胞診で判断されます。

一方、「ステージ」はクラスで悪性のがん細胞があると判断された上で、その進行度を示す分類です。主に治療法を決めるために使われます。以下に詳細を解説します。

ステージ…腫瘍が悪性だった場合、その進行具合を見極める分類

グループでクラスの診断が行われた後、その悪性腫瘍がどの程度進行しているのかをステージで表します。

具体的には「TNM分類」と呼ばれる分類法に基づいて、さらに0から4の5段階で表します。数字が多ければ多いほどがんが体内で進行している、という診断になります。

ステージ0…がん細胞は粘膜内に留まっている状態で、リンパ節には転移していない

ステージ1…がんの腫瘍が筋肉の層まで広がっているが、リンパ節には転移していない

ステージ2…リンパ節に転移はしていないが筋肉の層を超えている状態かつ、リンパ節に多少の転移が見られる

ステージ3…がんの腫瘍が浸潤(しんじゅん)し、リンパ節への転移も認められる

ステージ4…既にがんが離れた他の臓器へ転移している

がんは何かと「ステージ」が注目され、基本的には早期発見と早期治療が大切だと言われています。しかし、がんが見つかった時には、既にそのがん細胞ができてから10年が経過していると考えられます。

例えば、セカンドオピニオンを受けたために2~3ヶ月治療が遅くなったからといって病状がすぐに悪化するようなものではなく、反対に2~3ヶ月で症状が悪化するような強いがんの場合、早急に治療を行っても助かる可能性は非常に低くなります。

そのため、昨今の医療現場においては、ステージという名前や状態だけにこだわらず、信頼できる主治医を見つけること、さらには自分に合った治療を見極める方がQOL(クオリティオブライフ・生活の質)の面でもより良いと考えられています。

「多くの信頼できる意見や知識を元にして、主治医と共に治療や今後のことを考えていく」というのが一般的な方法になってきているのが現状です。

クラス表示については下記のサイトを参考にしました。基本は同じようですが、記載方法がすこしづつ相違します。すずき診療所が解り易いので参考にしました。

細胞診検査はなにをみるの? - 阿佐谷すずき診療所 (shoyohkai.or.jp)

【がんの病理診断】クラスとステージの違いをご説明 | G6PD欠損症検査と病理診断は株式会社リバース (ropc.jp)

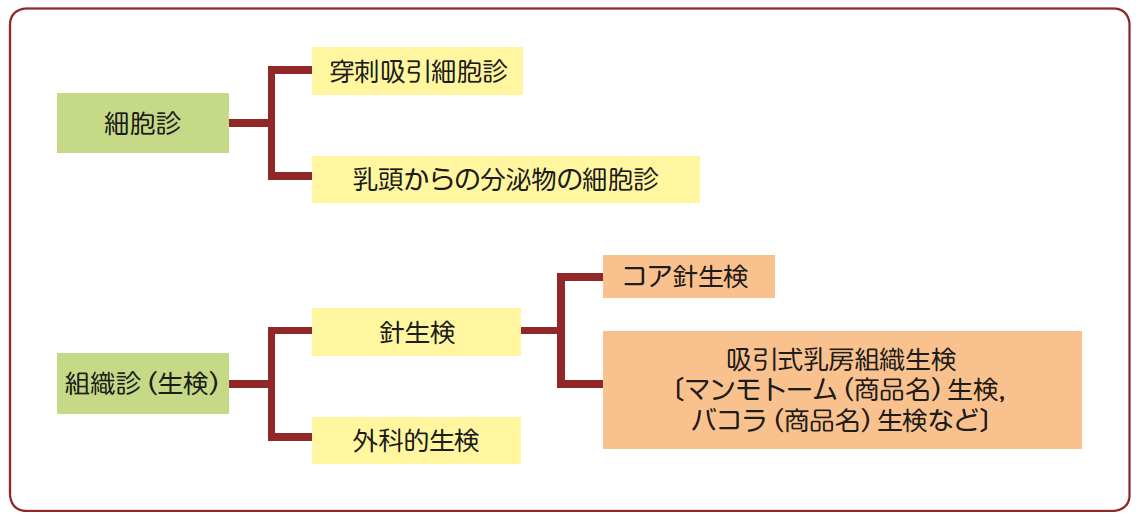

乳房の症状の原因を調べる検査

※コア針生検(CNB)とマンモトーム

マンモトームとコア針生検は使い分けるというよりは、厚生労働省が保険診療する上で、制限をかけているだけです。 マンモトームは、触ってしこりが分からない腫瘍や触って分からない石灰化に対してだけ行って良い事になっています。 なので、触って分かるしこりは全てコア針生検(コアニードル)で行わなければいけないのです。

細胞診とは

細胞診はクラスの判断において重要な要素です。

上記でご説明したように、ステージを決めステージのクラスを判断するのに、細胞診は非常に重要な検査の1つです。細胞診とは、身体の中にある病変部分や粘液、痰、腹水、尿などに含まれる細胞をガラスの板に吹き付けて染色し、顕微鏡で検査、診断することを指します。細胞診を行うことで細胞の核の形や大きさがわかり、がん細胞か正常な細胞かの判断が可能となります。

細胞診はがんかどうかを見極める境界線でもあり、今後の患者様の人生を左右する重要な検査といえるでしょう。

信頼できる細胞検査士や病理専門医(病理医)のもと、慎重な検査と診断が求められます。

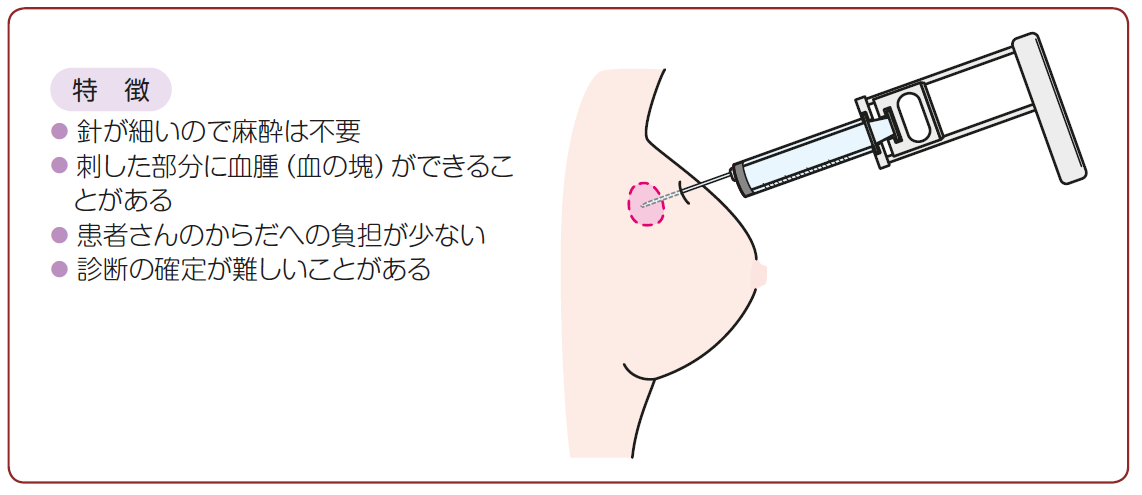

細胞診は痛いですか?

細胞診ではしこりの部分に細い針を刺して、注射器で吸い出した細胞を調べます。 針が細いので、通常は麻酔も使用しません。 検査時間も10分程度と短く、患者さんのからだへの負担が少ない検査法ですので、安心して受けてください。

細胞診はどのくらい時間がかかりますか?

細胞診(穿刺吸引細胞診)は、まず、乳房のしこりなどの病変部分に、採血で使うのと同じくらいの細い針を刺して、注射器で吸引することによって細胞を採取します。 体への負担が比較的少ない検査です。 検査は超音波でしこりの位置を確認しながら行います。 検査時間はおおよそ15分です。

細胞診で何がわかるのか?

細胞診とは、喀痰、胸水、腹水など、採取した細胞が悪性か良性かを見分けるために細胞を染色して正常なものと比較し、診断を行う検査のことです。 そのため、特にがんの診断に広く用いられ、適切な診断を下すために知識と技術のある医師や臨床検査技師が検査を行っています。

穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん)

穿刺吸引細胞診は細胞診の一種です。穿刺吸引細胞診では,病変部に直接細い針を刺して,注射器で吸い出した細胞を顕微鏡で観察します。多くの場合は局所麻酔なしで行われ,手で触れたり,超音波で病変を確認しながら針を刺します。検査時間は準備も含めて10分程度です。刺した部分に血腫(けっしゅ)(血の塊(かたまり))ができることがありますが,重大な合併症はほとんど起こりません。患者さんのからだへの負担が少なく,簡便な検査法です。

穿刺吸引細胞診

組織診とは

がんの診断でよく行われる病理検査のひとつで、病変の一部の組織片をとって顕微鏡で調べる検査です。 生検と同様の意味で使われることが多いです。 組織診は細胞異型に加え、構造異常の情報も調べられるので、細胞診に比べて診断率が高く、しばしば確定診断となります。

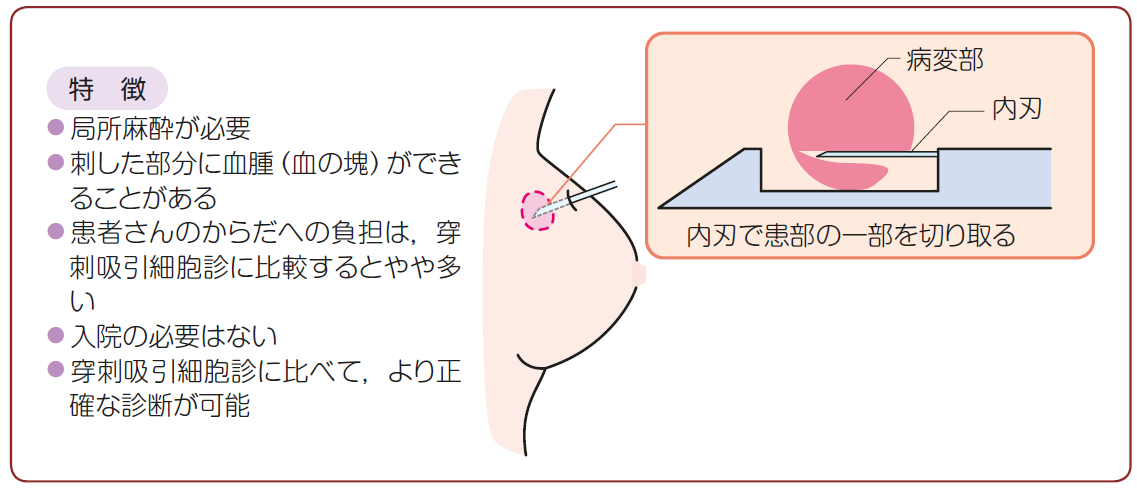

針生検は局所麻酔が必要ですか?

針生検(組織診) 針生検は症状の原因を調べるための組織診(生検)の一種です。 針生検では,細胞診よりも太い針を病変部に刺し,その中に組織の一部を入れて,からだの外に取り出します。 針が太いので局所麻酔が必要です。た

穿刺後充分に押さえておかないと、後出血のため、周囲が 黒ずむことがあります。 また、しばらくの期間痛みがあることもありますが、数週間で軽快しま す。

針生検(組織診)

針生検は悪性をきちんと否定したい場合にも行われる検査でこれにより確定診断となります。 大きな病院に行かれても画像検査と細胞診の結果を総合して、少しでも悪性が疑われない場合は針生検を行なわないケースもあります。

針生検は症状の原因を調べるための組織診(生検)の一種です。針生検では,細胞診よりも太い針を病変部に刺し,その中に組織の一部を入れて,からだの外に取り出します。針が太いので局所麻酔が必要です。マンモグラフィや超音波検査で,採取部位を確認しながら検査が行われます。

吸引式乳房組織生検=マンモトーム生検

針生検は,組織を採取するときに用いられる機械の種類によって,「コア針生検」と「吸引式乳房組織生検」に分けられます。コア針生検は,ばねの力を利用して組織を切り取る方法で,一度に採取できる組織は通常1本です 。吸引式乳房組織生検は,吸引力も利用して組織を切り取る方法で,機種によりますが,一度に複数の組織を採取することができます。吸引式乳房組織生検には,マンモトーム,バコラ(いずれも商品名)という機械がよく用いられるため,マンモトーム生検,バコラ生検などと呼ぶこともあります。このような特徴があるので,マンモグラフィで石灰化という所見だけが指摘され,触ってもしこりがわからず,超音波検査でも病変の部位がはっきりしない場合には,マンモグラフィを用いた吸引式乳房組織生検が診断に有効です。

針生検は,局所麻酔を用いて痛みを抑えて検査します。また,針を刺した部分に血腫(血の塊)ができることがありますが,血腫は自然に消えていきます。患者さんのからだへの負担は穿刺吸引細胞診に比較するとやや大きいですが,通常,入院の必要はありません。

針生検

なお,アスピリン(商品名 バイアスピリン,バファリン)やワルファリンカリウム(商品名 ワーファリン),クロピドグレル(商品名 プラビックス),エドキサバン(商品名 リクシアナ)などの抗血栓薬を飲んでいる場合では,検査数日前から内服を中止することがあります。

Q7.穿刺吸引細胞診や針生検はどのようなときに行われますか。 | ガイドライン | 患者さんのための乳癌診療ガイドライン2019年版 (xsrv.jp)

紹介先の病院の対応

紹介先の病院では、針生検(組織診)=針が太いので局所麻酔をして実施する事に成ったようです。

診断結果

乳腺線維腺腫は良く乳癌と誤診されます。乳腺良性腫瘍の代表格です。

この病気は腫瘍ではなく、正常な細胞が過剰に増えてできたものです。

線維腺腫は、細胞が異常な増殖を示すことによる病変ですが、顕微鏡で見ても正常の乳腺細胞となんら変わりはありません。がんでは、悪性の細胞が出現し、それが増殖して固まりを形成していますが、線維腺腫では正常な乳腺の一部分が“異常に腫れた”状態であることが分かっています。

代表的な乳腺の良性腫瘍であり、若い女性に多い腫瘍です。 多くは単発ですが、多発することや両側にできることもあります。

線維腺腫のしこりは境界がはっきりしていて、よく動くのが特徴です。

痛みはほとんどありませんが、急に大きくなったり痛みを伴ったりする場合があります。

線維腺腫は2~3cm以上に大きくなることは通常ありません。

また、1/3~2/3ぐらいの割合で、自然に小さくなって目立たなくなることが知られています。10~20歳代のころに見つかった線維腺腫をそのままにしておいても、多くの場合、40~50歳代になるころにはしこりが気にならなくなります。

触診や超音波検査だけでも線維腺腫の診断を下すことは可能ですが、よく似た臨床像を呈する乳がんもまれにあるので、念のために細胞診を受けておきましょう。

細胞診の結果、線維腺腫とはっきり診断され、かつ、しこりが概ね3㎝以下の場合は、治療の必要はありません。

通常3cm以上の大きさになることは少なく、多くの場合は治療の必要はありません。

6~12カ月に1回程度の検診を受けておけば安心でしょう。

しかし、しこりが3cm以上と大きかったり、40歳を超えている場合は、線維腺腫によく似た葉状腫瘍のことがあります。

ですから、このような場合では、組織診(太い針でしこりの一部を削り取ったり、あるいは、しこり全体を切除したりする検査)が必要になることがありますので、ぜひ専門医に相談しましょう。

また、妊娠時に線維腺腫が大きくなることがありますが、通常は授乳が終われば自然に小さくなる場合がほとんどです。

線維腺腫はガンにはならないようです![]()

ネットで調べると、『線維腺腫は癌化する』というふうに書かれているそうで、心配して受診される方を時々診察することがあるようです。

基本的に癌は癌で生まれ、線維腺腫は線維腺腫として生まれます。おそらく、ネットに書かれている“線維腺腫が癌化”のほとんどは、線維腺腫が本当に癌化したケースではなく、画像のみで線維腺腫と診断されていたものが、実は癌だっただけという流れを、『線維腺腫が癌化した』と誤解されているケースを指しているのではないかと推測します。

ガンと診断されたなら誤診だった可能性がある![]() かも

かも![]()

40歳、50歳で線維腺腫と言われた - 女性のための健やか便り-AIC八重洲クリニック 乳腺外科 東京 (mri-mri.com)

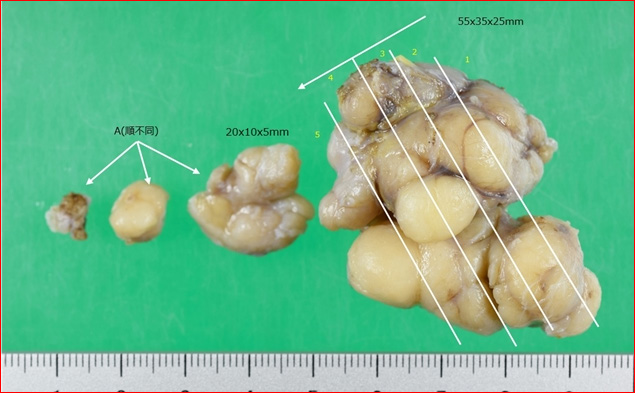

線維腺腫の診断

触診では、線維腺腫は周囲乳腺組織とはっきり異なり、コロコロとよく動く固まりとして触ります。

超音波検査では、境界が明瞭で、内部が均一な硬い塊として描出されます。多くは角のない楕円形ですが、写真のように凸凹があるものも珍しくありません。

写真は、切除されてすぐの状態の写真です。

一人の方から切除された多数の線維腺腫です。写真は、ホルマリン固定されており、色が変わっています。

様々な形があり、形だけで良性悪性を診断することは難しいことがわかります。この方のように同側、あるいは両側の乳腺に多発することもよくあります。しょうがのようにごつごつしていますが、基本的に周囲組織に“浸潤”していくことはまれで、手術で容易に摘出できます。

乳腺線維腺腫とは ~どう扱えばいいのか~ (nishihara-breast.com)

思い込みに注意!!

線維腺腫はそれ自体が乳がんになることは稀です。ただそれが存在することで、あるいはその知識があることで、自分で乳腺を触っていて、しこりを見つけた患者さんが、「たぶんまた線維腺腫ができたのだろう」と思い込んでしまうことが恐ろしいのです。「オオカミが来た」のイソップ童話のようです。自己判断しないことが重要です。

10~20歳代の女性に発生している、線維腺腫では、専門の医師であれば触診だけでも高率に線維腺腫と診断することが可能です。ただそう診断したとしても、ほとんどの場合1回の診察で良しとせず、経過観察して変化のないことを確認していることがほとんどです。

ごくまれに線維腺腫によく似た触診所見を呈する乳がんも存在します。また線維腺腫が乳腺の細胞からできている以上、そこから乳がんが発生することは絶対あり得ないとは言い切れません。たとえ年齢が10~20歳代であっても、それだけでよしとせず、専門の医師の判断によって、針で突いて細胞をとって調べる穿刺細胞診などの病理学的な検査で確定させる必要があることはあり得ます。

マンモグラフィでは線維腺腫はよくわからないことがほとんどです。正常な乳腺細胞と差がほとんどないため、描出されないのです。一部で石灰化していたり、閉経後で乳腺が柔らかくなった方に珍しく線維腺腫が残っていることがあったりすれば見えることがあります。

針で腫瘍を穿刺し、細胞を採取して調べる細胞診では、もちろん悪性細胞は認められません。

手術で腫瘍を切除すれば確実に診断できますが、ほとんどでその必要はないでしょう。

線維腺腫の治療方針

- 図1 境界明瞭な充実性腫瘤に対する診断フローチャート

- *悪性細胞は認められないが、疾患の推定には至らないもの

- ※D/W比とは《 縦横比 depth width ratio (D/W) 》 縦横比は、「腫瘤の低エコー部分の最大縦径 ÷横径」(halo 部分を含めず計測)で算出され、 その基準は 0.7 です。

医師によって線維腺腫と診断され、かつ腫瘤の大きさが3cm以下のときは通常、切除は不要で経過観察で問題ありません。大事なことはたとえ良性と診断されても定期的に検査を受けていくことです。

手術を検討しなければならない場合

ここでは医師が線維腺腫と診断していても手術を検討しなければならない場合について述べます。

腫瘤が3cmを超える場合は、葉状腫瘍とよばれる線維腺腫とよく似た悪性疾患である可能性が高くなるので切除したほうがよいと思われます。また、腫瘤が3cm以下の場合でも、患者の年齢が40歳を超えると葉状腫瘍の可能性および乳がんを線維腺腫と誤診している可能性が無視できなくなるので、組織を一部で採取して診断確定させる、思い切って切除して診断確定させるほうがよいと思われます。

悪性の鑑別が必要な線維腺腫![]()

- 線維腺腫として経過観察された乳癌

手術をし、腫瘤を摘出したら、穴が開いてしまうのですか?そこにへこみができますか?とよく聞かれますが、経験的にはよほど大きなものでない限り、摘出した傷は残っても、乳腺の変形はほとんどありません。クッションに落ちた文鎮を拾ったように、へこみは周囲の正常な部分が持ち上がって消えてしまいます。

経過観察で十分な場合

逆にこれから述べる3つの条件を満たしていれば経過観察で十分です。(1)細胞診が陰性、(2)腫瘤径が3cm以下、(3)年齢が40歳以下、の場合は、経過観察(6~12ヵ月に1回)で十分です。

線維腺腫は妊娠にともなって増大することがありますが、妊娠の継続や授乳に影響を与えるほど大きくなることはまずありません。また通常、授乳が終われば乳腺の退縮にともなって腫瘤も自然に退縮することが多いので、妊娠時の腫瘤の増大は一般的には経過観察でよいと思われます。

線維腺腫を経過観察する際の注意点を教えてください。 | Q&A(医療関係者向け) | nyugan.info 乳がん診療情報サイト

葉状腫瘍

線維腺腫と鑑別を要する疾患として葉状腫瘍があります。葉状腫瘍は、線維腺腫が良性の細胞の異常な増殖であるのと異なり、良性と悪性の中間の性質をもつ腫瘍です。線維腺腫が通常、2~3cmの大きさでその増殖が止まるのとは対照的に、葉状腫瘍はしばしば短期間で10cmを超える巨大な腫瘍に成長します。

悪性度が高い葉状腫瘍では、肺、骨などに遠隔転移することがあります。したがって葉状腫瘍は切除による治療の対象です。しかし小さい段階での葉状腫瘍は、線維腺腫と画像上も、検査所見上も、そして細胞や組織を採取して調べても、いろいろな意味でよく似ていて鑑別することは容易ではありません。

そのことからも線維腺腫と診断された腫瘍であっても、原則経過観察が必要になります。

そして3㎝を超えて増大してくるようであれば葉状腫瘍の可能性が高いと判断して最低でも針による組織診、あるいは切除を検討するという方針が一般的です。

細胞診では良悪性の判断のみで、良性の葉状腫瘍との鑑別は困難です。

今週のコラム103回目 超音波像は(線維腺腫というより)葉状腫瘍の特徴(葉状構造や裂隙など)を持っています (nyuugan.jp)

まとめ

FA(線維腺腫)と診断されても、細胞診or組織診は必ず受けましょう。

また、定期的に経過観察(6~12ヵ月に1回)を受けましょう。

娘に言いました。若者がかかる病なのに、40代のお前が何故なるの?

私は若いの!!だそうです![]()

娘は、継続的に検査を受け、腫瘍が3cm位に成ったら手術して取ると言っています。

同士の皆さん、予防のための自己チェックを忘れずに!!

違和感を感じたら即検査をしましょう。

同士の皆さんから、乳癌患者が出ないことを、出ても早期発見で対処できますように願っています。

早期発見すれば、決して恐れる事は有りませんよ![]() 大丈夫だー

大丈夫だー![]()

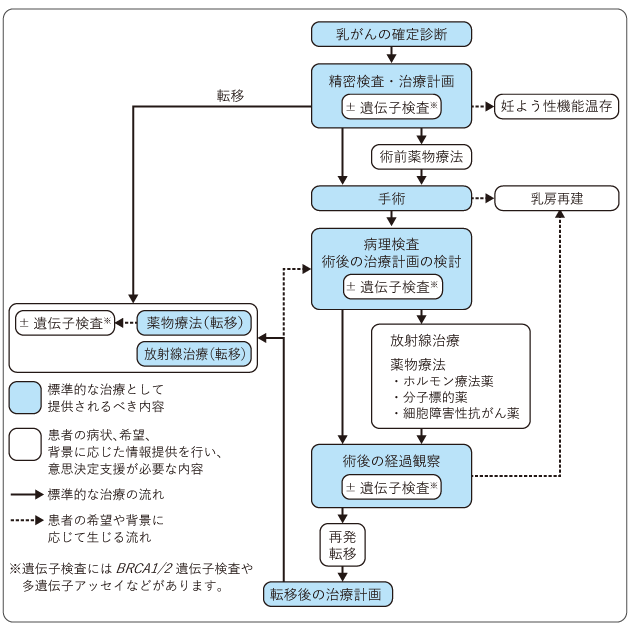

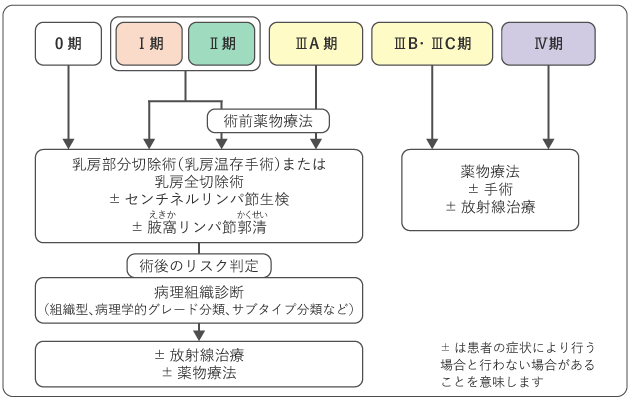

乳がんの治療の大まかな流れ

日本乳癌学会編.患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版.2023年,p12,金原出版.より一部改変して転載

乳がんのステージ(病期)

| がんの大きさ | リンパ節転移 | 遠隔転移 | |

|---|---|---|---|

| 0期 | 非浸潤がん | なし | なし |

| Ⅰ期 | 2cm以下 | なし | |

| ⅡA期 | 2cm以下 | 腋窩リンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されておらず動く | |

| 2cm~5cm以下 | なし | ||

| ⅡB期 | 2cm~5cm以下 | 腋窩リンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されておらず動く | |

| 5cm~ | なし | ||

| ⅢA期 | 5cm以下 | 腋窩リンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されて動かないか、リンパ節が互いに癒着している または、腋窩リンパ節に転移はないが内胸リンパ節に転移がある |

|

| 5cm~ | 腋窩リンパ節か内胸リンパ節に転移がある | ||

| ⅢB期 | がんの大きさやリンパ節転移の有無に関わらず、がんが胸壁に固定されている または、がんが皮膚に出たり皮膚が崩れたり、むくんでいる しこりがない炎症性乳がんもこの病期から含まれる |

||

| ⅢC期 | がんの大きさに関わらず、腋窩リンパ節と内胸リンパ節の両方に転移がある または、鎖骨の上もしくは下のリンパ節に転移がある |

||

| Ⅳ期 | がんの大きさやリンパ節転移の有無に関わらず、骨、肝臓、肺、脳など他の臓器への遠隔転移がある | あり | |

scrollable

日本乳癌学会編.臨床・病理 乳癌取扱い規約 第18版.2018年,p6,金原出版.より一部改変して転載

乳がんの治療の選択

日本乳癌学会編.乳癌診療ガイドライン①治療編2022年版.2022年,p15,17,41,金原出版.より一部改変して転載

しつこいようですが![]()

自分の体です![]() 自分の命です

自分の命です![]() 早期発見の為、しっかりチェックしましょう

早期発見の為、しっかりチェックしましょう![]()

参考情報

最新検査⇒MRI乳がん検診

無痛MRI乳がん検診 DWIBS|一之瀬脳神経外科病院 (inh.or.jp)

『痛くない・見られない・精度が高い・放射線被ばくゼロ』の無痛乳がん検診です。

マンモグラフィのように乳房を挟むのではなく、MRIのベッドにうつぶせになり、乳房型にくりぬかれた穴に乳房を入れて撮影します。乳房を圧迫しないので痛みはまったくありません。

「無痛MRI乳がん検診」は磁力で体内を診断するMRIを使用するので、放射線被ばくは一切ありません。

平均的なマンモグラフィによる乳がん発見率は1000人あたり2.7人。「無痛MRI乳がん検診」は1000人あたり14.7人の乳がんを発見しており、直接比較はできませんが、マンモグラフィの5倍以上に相当します。

乳房を圧迫しないので、乳がんによる手術や豊胸術で乳房にインプラントを入れている方でも破裂する恐れがなく、安全に検査することができます。

※金属が含まれるインプラントの場合は検査ができません。

※インプラントが入っている方は、検査時間が延長する場合があります。

乳がんのMRI検査費用はいくらですか?

これらの検査を行って異常が見つかったときは、精密検査を受けるようになります。 細胞検査や組織検査は保険が適用されるため2,000円前後、MRI検査は22,000円程度の費用が目安となります。(病院により相違しますのでもっと高い病院もありました) 乳がん検査は基本的な検査内容は同じであるものの、さまざまな受診方法があります。

乳がん検査でMRIを使うデメリットは?

MRIを行う際のデメリットは、まず検査に1回あたり30分程度かかってしまうこと。 乳房の検査の場合は造影剤を必ず使わなくてはいけないので、喘息といったアレルギー症状を持つ方には使用が不可能であるということ。 生理周期から、撮影のタイミングを検討しなければならないこと。 検査にかかる費用が高額であるということです。

乳がん検診でMRIはした方がいい?- 林田医師のオピニオン | 乳がんのファーストオピニオン (firstopi.jp)

MRI乳がん検診実施病院検索![]()

無痛MRI乳がん検診(痛くない乳がん検診) | ドゥイブス・サーチ (dwibs-search.com)

最後まで読んでいただきありがとうございました![]()

それではまたお会いしましょうね![]()