慶長十九年十二月二十一日、大坂城の豊臣家とこれを包囲する徳川家との間で講和が成立した。この講和に使者として秀頼は二人の家臣を選んだ。正使に木村長門守重成、副使として郡主馬首宗保である。秀頼の名代として選ばれた二人の経歴は対照的で、重成はこの合戦が初陣で秀頼とは同世代、宗保は元亀天正の騒乱を潜り抜けてきた歴戦の古老格といえよう。今回はこの対照的な二人を軸に、天正期に芽生えたとされる甲冑の最終形状、当世具足の発展を観察し、板札と巣掛威のイメージが先行するその姿を考察してみたい。

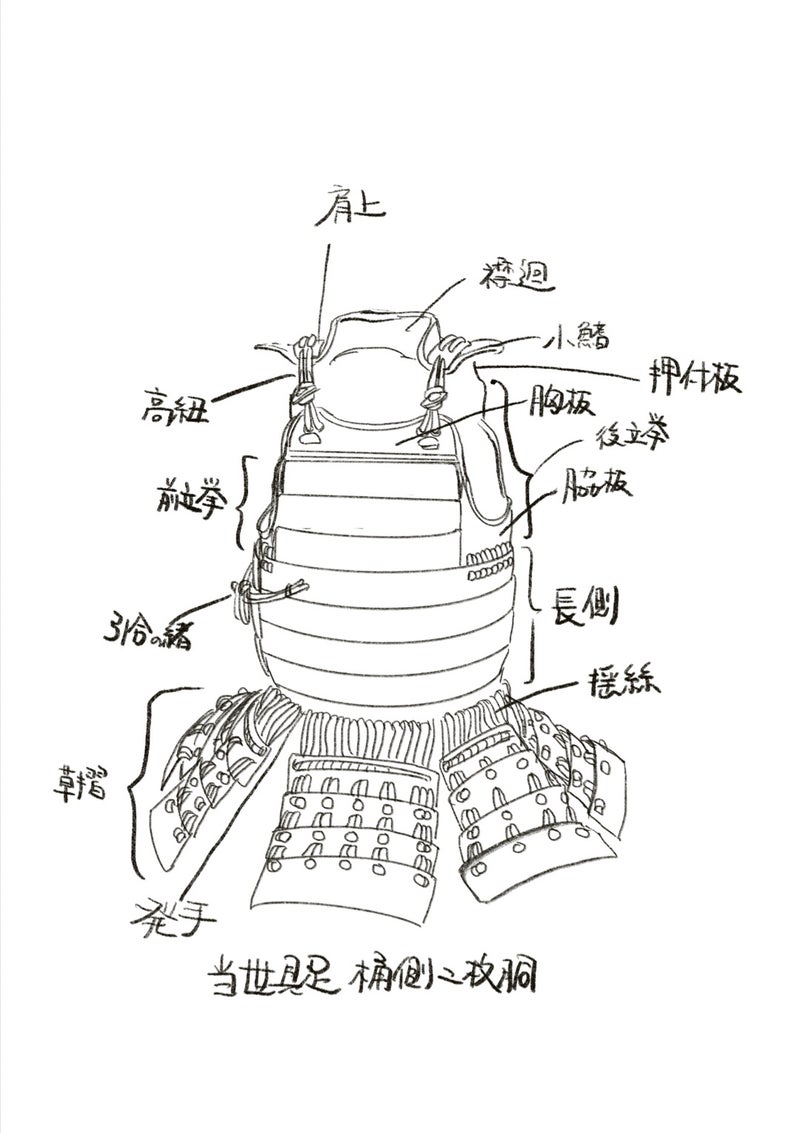

戦国時代を扱うテレビや映画の合戦では上級武士階層から足軽まで板札の桶側胴で多く登場する。これは江戸初期には板札の桶側胴が甲冑の定番的位置を占めるほど普及した故といえよう。

板札の普及は甲冑を構成する小札や伊予札の下緘による「小札板」の作成工程を省略して大量の需要に対応する供給理由、槍や鉄砲という攻撃兵器の変化に対応する防御力向上を主な理由とされる。

実際には江戸期に至るまで実戦期を通して存在し、胴の上下で板札と併用した段替胴という複合式な物も有った。小札や伊予札を用いた甲冑は消える事は無かったのである。

板札でも表面が平滑な胴は鑓先等を反らせる効果などが理解しやすいのだが、これは漆塗膜などの胴表面処理方法も影響する。刺突や打撃に耐え得る為に面積の広い腹部を守る長側を、幅方向に一枚の小札板で構成する板札とは、相当に均質化された高強度が要求されるのではないか。

札の材質は小札、伊予札、板札全てに牛革製、鍛鉄製がありタガネを使って切断し、これに生漆を防腐、防湿、又は防錆の為施し、黒漆を塗り重ねてつくる。革札は室町期頃には札厚一〜二ミリ、鉄札で一.五ミリが普通、室町末期には一ミリ程度の薄さの物も有った様子。札頭には地の粉と呼ぶ特殊な土を焼いた粉末を漆で練り上げたものを三〜五ミリ肉付けした。こうして漆下地を施した札を下緘の穴を綴革で横に縫い連ねて行く。この下緘の際に「敷」と呼ぶ細長い棒状の革を入れ(当世具足では概ね鉄制の鉄敷を用いる)形を保ち補強した。中にはこの下緘した物を馬革で包む事も行われた(革着という)。これを漆で塗り固める。こうして横方向に連ねて出来上がった小札板は小札や伊予札の様な小片から、重なり合う事により一体化均質化したといえる。革着は伊予札に多く、札同士にその重なりが少ない事から革着でより密着させて均質な強度向上を計ったものだろう。

またこうした小札や伊予札は鉄板をタガネで分断して生産するので、札単体の品質による選別がし易いと思える。

軍記物、甲冑注文等に見られる「札よき鎧」とはこの札単体の品質から選りすぐった、強靭な拵えの甲冑が特別な品であった事を物語る。甲冑は徐々に革から鉄へ主要部分の材質変更が進んだ。特に当世具足は鉄の使用比率が高い。

札もそうだが肩上など金具廻も鉄材使用部が多く、鉄の品質そのものがより問われる。生産された品質により選り分けが効く小札や伊予札は利用しやすい材料と言える。強固さの向上と相反する軽量化の両立を目指して試行錯誤が続き、それが裏面を一枚皮で包んで足掻きを無くした「立胴」という新技術を考案させた可能性も有るだろう。更には小札板表面を胸板から発手までも革包みし、その上に漆を重ねる等も行われた。こうして上下の小札板を一体化させた胴は小札や伊予札であっても面で強固になり、それなりに要求品質に応えた物になったといえよう。

そうした創意工夫と同時に、板物の具足の需要が、仕立の家より下位だった鍛鉄を扱う鍛治師の地位上昇を促していったと考える。仕立の良さを売りとする甲冑師から鍛鉄の具足鍛治師が主流となる下克上である。

板物胴はまずは鍛鉄技術の優れた物から登場したと想像する。強度の向上は厚みと比例、すると重量が増大する問題がある。板物胴の素っ気無い外観は鍛えのよさの証だった可能性もないだろうか。すると当初は伊予札や小札物より工程の手間が少なく簡素であっても、逆に割高であったかも知れない。

そこに板金技術による強度向上が加わる。球形に近付ける程強度が上がる曲げの技法を駆使すると、厚みを加えずとも強度向上と軽量化を両立し、堅固な具足となった。板金技術の発展は板物普及を促進し、それがデザイン面の追求を可能にする。

戦争の大名への権限集中が進み、戦闘集団としての精鋭馬廻の投入タイミングが戦争を左右する。精鋭同士の戦場では、武勇に優れた武者達を揃えれば、当然その勝率は上がる。それ故に大名は優れた武者を多く欲した。そんな武勇に優れつつ大名の主導する作戦範囲内で動く人材が、時代に求められる新たな人材となっていった。時代の変化に合わせる事が出来ずこの辺りの機微に鈍感な武者は必然的に活躍の機会を失っていっただろう。

軍記物語に多く描かれる武者個人の活躍を見ているとその様な精鋭同士による死闘がいかに激しいものだったか生々しく描かれている。個々の武勇、戦闘技術のぶつかり合いは実力の僅かな差や、運の良し悪しが生死を分けた。

天正末期から慶長期頃には、隙間を限りなく覆い戦場を縦横無尽に走り回れる軽量化を実現した「当世具足」としての基本的構成は、ほぼ完成の域に達した。

当世具足は小札制や伊予札制、板札の何れの具足であっても近接打物に対する防御差は大差なかったと想像する。如何なる札の構成であっても、騎射に対応する平安期の大鎧の札とは厚みも比べ物にならない程薄くなっており、これは長時間の着用と動作への支障無き事こそが重要で、その為の軽量化を重点項目としているとしか思えない。鉄砲への防御は狙撃もあり得る為に、上級武将の札よき高級品に限られ、ある意味割り切ったのだと考えている。当時の鉄砲はまだ殺傷距離が短く、それへの対処は竹束や土嚢など陣地構築物に委ね、殺傷距離の短さから勝敗を分けるにはまだ打物白兵戦が中心だった事がその理由である。(次第に鉄砲装備率は上昇し、戦端を開き打物戦に突入するまでの銃撃戦は激しくなる傾向があった。)

成立させた講和も持続せず、再戦必須と成った。今福合戦の激戦で初陣を飾った重成は秀頼と同い年、父の出自もはっきりしないが母 宮内卿が秀頼の局として出仕した縁で秀頼とは乳兄弟。城内の主戦派で、片桐且元追放 開戦を主導した一人である。

宗保は天文十四年誕生、摂津の有力国人伊丹氏の出自で、荒木村重配下となり摂津各地で功を立て有岡城籠城後、黒田如水の斡旋で秀吉配下に。山崎、北ノ庄など秀吉の主要な合戦で褒賞されその馬廻 黄母衣衆に加わえられ、その側近く仕えた。平素は取次役、千畳敷広間番、合戦では使番を担う家政実務者といった所。優れた鑓働きで知られ長い戦場経験を誇る成熟した武者だったのだろう。

関東との間が不穏となった時期に秀頼に開戦回避を進言した為になんと疎んぜられ、直訴して許される顛末があった。

重成が秀頼や大野治長ら首脳陣と共に開戦に踏み切った楽観的観測に比べると、現実をシビアに見つめ限界を知る様に映る宗保。余りにも違うその行動判断は重成の主観的視点と宗保の俯瞰的視点の違いと言えようか。

経験が人を育てる。家康の砲撃により、講和の話が首脳陣で取り沙汰され始めた頃、治長が秀頼の信頼厚い重成に具申を依頼すると、重成は且元の一件を取り上げ難詰した。この時既に手遅れと悟ったのだろう。

夏の陣では城を打って出た大坂方。

河内口を進軍する東軍を食い止め、家康秀忠両人を討つべく五月六日、若江に布陣する重成が戦果を拡大出来たのは覚悟を決めた死兵故にか。その最期は井伊勢の突撃を迎え撃つ若江堤で迎えた。

討死を遂げた重成のその日の軍装を記録より想像してみる。着用していた差物は白母衣に出しとして付属の白熊付の金の捻竹。黒具足。兜は四方白、菊唐草の角元に鍬形を立てていたという。その首は伽羅を深く焚き込め鉄漿を付けていた。

重成の兜の記述。日本甲冑の基礎知識によれば室町期以降近世の当世兜に至るまで地板を廃したのだという。確かにこの時代にその様な物を見ない。それ故、当初は古物鉢を持ちだし当世兜に改造したのだと考えていた。(当時父祖の由来のその伝来古物兜鉢の錣や眉庇にほぼ手を加えて用いる事が流行した。前回の最上義光の兜も同様の例。)しかし重成の出自ははっきりせず、とてもこの様な高級品を伝来出来たとも思えない。また篠垂も桃山江戸前期は全く廃れたという(日本甲冑の…)。一応首実検を見た者の証言を尊重し、四方白と呼ぶに相応しい加飾をと、まだ篠垂の筋兜は目にする機会も多いと考慮し、地板の代りに四方にこれを配し斎垣覆輪を巡らせた筋兜として描いた。同様の加飾を施した筋兜の類例が見られる春田の甲冑師辺りにも、豊臣家の重臣であればと重成による新調注文とした。わざわざ古物まで持ち出す堅物にも見えず、また胴は単に黒具足としか記述がない事から眉庇、錣も含め当世形式。鍬形も角元に挿した。

そもそも討ち取られた際に証拠として件の指物で首を包む記述があるので、合当理という差物装置が付いた当世具足とするのが自然だろう。さて小札板の形状については同時代、率直に大坂陣の頃の具足には伊予札に模した板札の縫延形式が多く見られたので、これは間違いなく同様な形式で良いと判断する。これも当時の流行だったのだろう。(流行品を採用すれば部材ストックにより納品が早かったかも知れない。)

小早川翁物語に家康が大坂攻めの道中、井伊の軍列を見てその軍装の老若の違いに感想を述べる逸話がある。若武者の綺羅を飾る姿と対照的に、古びた古甲冑を着用する老人武者を心得有る武者として称える話である。

家の浮沈に係る大戦、或いは個人的に生き残った際、もしくは名を上げた際のハレの着領や拝領品。いわゆる験担ぎの類。様々な理由が想像出来る。

家康の称えた古兵達は武田の遺臣達で、そうであるなら元亀天正に壮年期を過ごした武者達だ。

古びた甲冑とは恐らく伊予札や小札であっても巣懸威で構成された丸胴や革包の胴丸、腹巻の類であったと想像され、これらは実戦向きで雨露に濡れても機能面も低下させず修理の容易な構造であり長く使い続ける事が可能な利点があった。彼らは若い頃から着慣れた甲冑を、修理や改造を加えながら使用し続けていたのではないか。

郡宗保は突灰形兜を着用と伝える。宗保の出身の畿内では早くより突灰形兜の流行が見られた。

古くより武功を重ねながらも大名にまでは取り立てられなかった事や、先の秀頼に開戦回避を諫言した経緯など鑑みても、政治的な駆け引きには疎く不器用で実直な人物だったのだろう。

そんな人物像に先の小早川翁物語の古兵達の話が重なって見え、宗保には秀吉の馬廻に抜擢される頃に新調した機能的な丸胴を、いつまでも使い続ける姿を想像した。

着用の丸胴は伊予札本縫延の巣懸威で、半頬や佩楯等の小具足は適宜新調しながら必要に応じて威毛や緒所を交換して愛用してきた。その古傷の刻まれた古様な形態が無骨な人物に相まって、威厳を醸し出す。

五月七日、秀頼の馬印を奉ずる宗保は大坂方の敗軍を認めると帰城し、平素自身の持ち場である千畳敷御殿に入った。大床に長年戦場に翻った自身の黄母衣を納め切腹の為に静かに坐す。その最期の姿を描いた。享年七十一。

主人の意向に添い開戦を主導し、最期は討死を選択して自身の死を華やかに飾って終えた重成。

重成は己を演出する装束として用い、宗保は戦場働きの為の道具として用いた。二人の着用のその具足はその造りも製作時期も違いながらも「隙間無く防御し、かつ活動に支障無く軽量化された」当世具足の真髄たり得る甲冑だったに違いない。