議事録によりますと会合で自民党は、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、戦後に皇籍を離脱した11の旧宮家の15歳以上の男子を対象とすべきだという考えを示しました。

また、養子縁組みの規定は恒久的な制度として法律で定め、養子となった男系男子は皇位継承の資格を持たない一方、その後に生まれた男の子どもは、資格を持つ形が望ましいという見解を示しました。

さらに会合で、政府側から出席した山崎重孝・内閣官房参与は、養子に迎える対象者について、政府の有識者会議に出席した専門家が久邇、賀陽、東久邇、竹田の4つの旧宮家に未婚の男系男子がいるという資料を提出し、それを踏まえて議論を進めてきたと説明しました。

一方、立憲民主党は「養子縁組みに応じる意思を持っている人がどれくらいいるのか確認すべきだ」とし、制度の創設前に意思確認が必要だと主張しました。

額賀衆議院議長は衆参両院の正副議長でとりまとめ案を作成し、次回の会合で提示したいという考えを示していて、自民党の麻生最高顧問と立憲民主党の野田代表を交えた非公式の会合を重ね、水面下の調整を続けています。

安定的な皇位継承のあり方をめぐり、先月開かれた衆参両院の議長・副議長と各党の代表者らによる会合の議事録が公開され、自民党は旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、15歳以上の男子を対象とすべきだという考えを示しました。

皇族数の減少が深刻だ。皇位継承権を持つ皇族は3人となり、皇統の存続が不安視される状態が続いている。安定的な皇位継承の確保は先送りできない政治課題となっており、与野党は衆参両院議長の下で行われている協議で今国会中に結論を得なければならない。読売新聞社は4項目の対策を提言する。

30年前に26人だった皇室の方々は現在、天皇陛下(65)を含めて16人となっている。皇位継承権を持つのは、秋篠宮さま(59)と長男の悠仁さま(18)、上皇さまの弟の常陸宮さま(89)の3人しかいない。

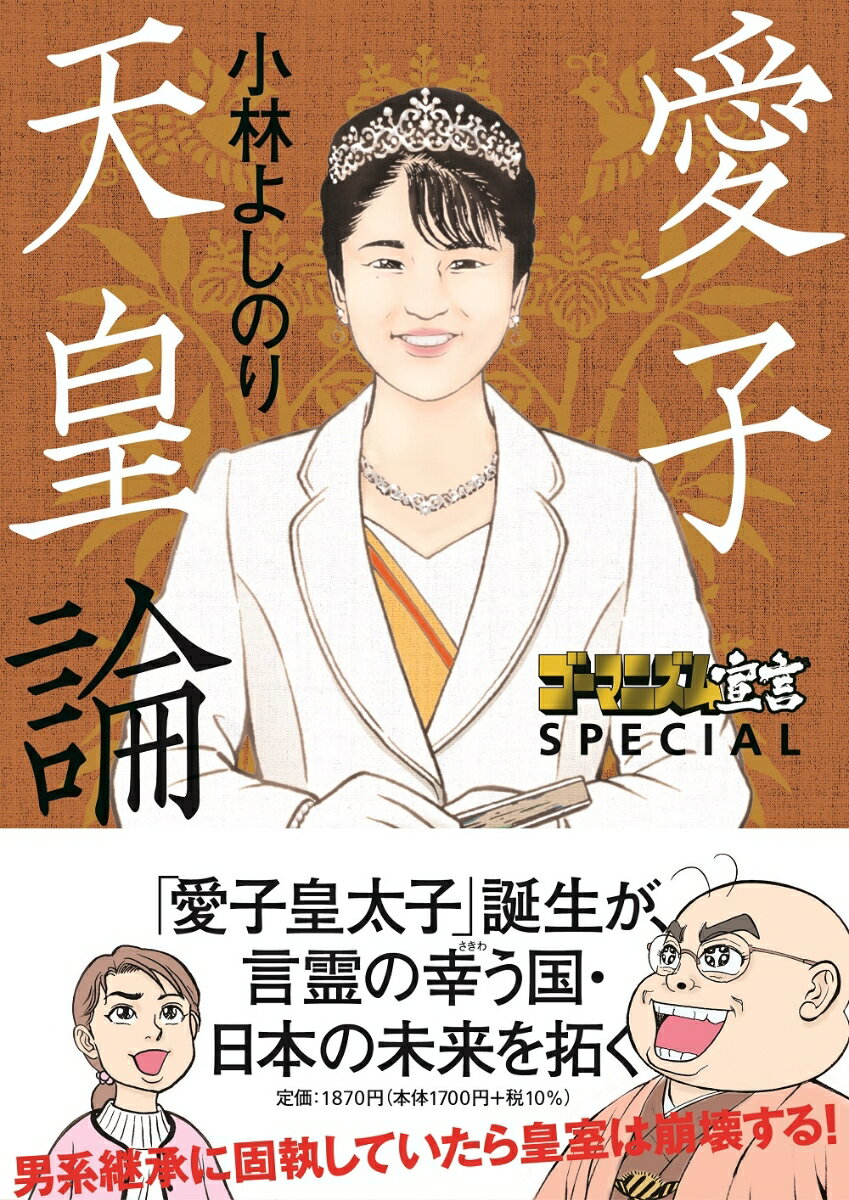

悠仁さま以外の未婚の皇族は、天皇、皇后両陛下の長女愛子さま(23)や秋篠宮家の次女佳子さま(30)ら5人で、全員女性だ。

与野党の協議では主に、〈1〉女性皇族の身分を結婚後も保持する〈2〉旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える――の2案が議論され、夏の参院選前の取りまとめを目指している。

このうち、〈1〉については各党・各会派がおおむね賛同しているが、女性皇族の夫と子に皇族の身分を付与するかどうかで意見が対立し、議論は現段階で行き詰まっている。

特に自民党は、夫や子に皇族の身分を与えると、将来的に母方のみが天皇の血を引く女系天皇につながり、父方が天皇の血を引く男系で126代継承してきた皇室の伝統を覆しかねないと懸念している。夫や子への皇族身分の付与は、女性皇族が旧宮家の男系男子と結婚した場合に限るべきだとの立場だ。

ただ、皇統の存続を最優先に考えれば、女性皇族が当主となる「女性宮家」の創設を可能にし、夫や子にも皇族の身分を付与することで、皇族数の安定を図ることが妥当だろう。皇室のあり方を定めた法律である皇室典範は女性皇族が結婚した場合、皇族の身分を離れるとしているが、早急に改正する必要がある。

象徴天皇制は戦後、国民に定着し、太平洋戦争の戦地を訪れて慰霊したり、災害現場で被災者に寄り添ったりする皇室の活動は深く敬愛されている。皇室典範は、天皇の地位は「男系の男子である皇族」が継承すると定めているが、男系男子にこだわった結果、皇室を危うくさせてはならない。

日本の歴史上には8人の女性天皇が存在している。皇統を安定的に存続させるため、女性天皇に加え、将来的には女系天皇の可能性も排除することなく、現実的な方策を検討すべきではないか。憲法には、象徴天皇制と天皇の地位の世襲制が規定されているだけだ。

〈2〉の旧宮家の男系男子を皇室に迎える案については、これまで一般人として生活してきた人が皇族になることへの国民の理解が得られるかどうかなど、不安視する声も少なくない。慎重に検討する必要がある。

責任を持って結論を…社会部長・竹原興

皇位継承の安定維持を巡っては、皇太子妃だった皇后雅子さまのご懐妊のタイミングで議論が始まった。しかし、この20年間、政府・国会の検討は先送りされ、成案は得られていない。

皇位継承の資格は3人がお持ちだが、最も若い秋篠宮家の長男悠仁さま(18)も成人になられた。現行制度のままでは、悠仁さまに男児が生まれなければ、皇統が途絶えてしまうのは明らかだ。

また、結婚に伴って女性皇族が皇室を離れたり、逝去される方がいたりと、天皇陛下を支える皇室の方々も15人にまで減少した。

上皇さまはかつて、「女性皇族の存在は、その場の空気に優しさと温かさを与え、人々の善意や勇気に働きかけてくれる」と述べられた。女性皇族の離脱を食い止めなければ、国民の幸せを祈る

相次ぐ自然災害や感染症拡大などの危機において、天皇を中心とした皇室は常に国民を思い、国民に寄り添って社会の安寧を祈ってこられた。

こうしたお姿は国民に支持されている。読売新聞社が3~4月に実施した全国世論調査で、将来、皇位継承が難しくなることに不安を「感じる」と回答した人が71%に上ったのも、皇室を将来にわたって維持してもらいたいという国民の願いの裏返しだ。

国会では、皇位継承のあり方に関する与野党の協議が進んでいる。国家と国民統合の象徴を巡る危機に際し、今こそ責任を持って結論を出さなければならない。

負担減 持続可能に

男系男子

現在最も若い皇位継承資格者である秋篠宮家の長男悠仁さまは、秋篠宮さま以来41年ぶりに皇室に誕生した男子だ。その間も9人の女子が誕生したが、皇室典範で皇位継承資格は「男系男子」に限られ、女性皇族にはない。悠仁さまに男子が生まれない限り、126代を数える天皇の系譜が途絶える危機的な状況にある。

政府は小泉政権で、皇統を安定的に維持する方策の検討に着手した。2005年の有識者会議で母方のみが天皇の血を引く「女系」を容認する案をまとめたが、06年の悠仁さまご誕生で皇室典範の改正は見送られた。12年に野田政権、21年に菅、岸田両政権でも検討したものの「男系維持」「女系容認」の対立で方策の実現には至っていない。

16人に減少

皇室の危機は現在の活動にも及んでいる。この20年間で女性皇族4人が「結婚したら皇族の身分を離れる」という皇室典範の規定に従い、皇籍離脱した。また4人の皇族方が逝去し、05年に23人いた皇室の構成人員は16人にまで減少した。

現在、未婚女性5人はいずれも20歳以上で、いつ結婚してもおかしくない。70歳以上は6人で、上皇ご夫妻は公務を退かれた。皇室の維持そのものが課題であり、現実的な方策を速やかに講じる必要がある。

与野党で知恵を

この20年の議論に共通する最大のポイントは「制度的な安定」にある。その実現のためには、日本国憲法に明記されている「皇位は世襲」という大原則に立った議論が最優先になる。

世襲の皇位をさらに「男系男子」と限定している皇室典範は、我が国の最高法規・憲法の下位法で、国会の議決で改正することが可能だ。主張が割れる「男系か女系か」の前に「世襲をいかに維持していくか」を優先し、それを実現するための最良の知恵を与野党の協議で示してほしい。

悠仁さまは昨年9月に成年になられた。いずれ結婚されると考えると、将来のお

安定的な皇位継承に向けた読売新聞社の提言に対し、与野党の幹部からは、意義などを評価する声が相次いだ。

自民党の小野寺政調会長は15日午前、取材に対し、「安定的な皇位継承という重要な課題について

自民の松山政司参院幹事長も「安定的な皇位継承、皇族数の確保は我が国の根幹、国柄にかかわる極めて重要な課題だと認識しており、提言と危機感は共有している」と語った。

立憲民主党の野田代表は、「大胆にしっかりと提言をしていただいたことに感銘を受けた。今後の議論に生かしていきたい。世論形成でも非常に大きいのではないか」と歓迎した。

国民民主党の玉木代表は「大変参考になる一つの提案、提言だ」としつつ、「男系で継いできたこれまでの皇統の流れは重要だ」と、党の見解を強調した。

林官房長官は15日午前の記者会見で、提言に対する直接の言及は控えた上で、「衆参両院正副議長による取りまとめに期待している」と述べた。