1980年7月10日は木曜日で、旭川の最高気温は24.4度、天候は曇りだったようだ。その日も中学校の授業を終えると帰宅して、NHK-FMの「軽音楽をあなたに」を聴くなどして過ごしていたのだろう。この月には旭川にイトーヨーカドーが開店し、当時、住んでいた家からは駅前に行くよりも近かったので、便利でよかった。地下には玉光堂も入っていたからである。

夜の9時には「ザ・ベストテン」を観るため、茶の間に行った。部屋にはまだテレビが無かったので、観るためには茶の間に行く必要があり、それでラジオを聴いている時間の方がずっと長かった。この前の週の7月1日に「THE MANZAI」の3回目が放送され、B&B、ザ・ぼんち、ツービート、島田紳助・松本竜介、西川のりお・上方よしお、春やすこ・けいこ、横山やすし・西川きよしが出演していた。翌日の朝、学校に行くと、教室では多くの生徒たちが昨夜の「THE MANZAI」の話をしていた。ギャグを紙にメモしてきている者までいた。実際にこの回は、4月に放送された第2回に比べ、視聴率が10%近くアップしている。漫才ブームは、おそらくこの間に急加速したものと思われる。

また、1979年10月21日にリリースされたイエロー・マジック・オーケストラの「テクノポリス」がオリコン週間シングルランキングの20位以内に入ったのは1980年6月に入ってからなのだが、これは6月2日に放送された「夜のヒットスタジオ」に出演した影響が大きいと思われる。6月5日には10インチという特殊な形態で発売されたアルバム「増殖」がオリコン週間アルバムランキングで1位、6月21日には半年以上前にリリースされたアルバム「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」から「ライディーン」がシングル・カットされるなどして、その人気が本格的にお茶の間化していったと思われる。当時、中学校の男子トイレで用を足していると、隣で頭髪をチックで固め、改造した学生服を着ているタイプの男子生徒が「ライディーン」のメロディーを口ずさんでいるのを聞いて、テクノブームの社会現象化を実感した。

当時、「ザ・ベストテン」のランキングを大学ノートに記録していたのだが、もちろんとっくにどこかに行ってしまった。しかし、2004年に発売された「ザ・ベストテン~甦る!80’sポップスHITヒストリー~」というムックがあるので、ランキングだけなら簡単に参照することができる。

この週の第10位は、クリスタル・キングの「蜃気楼」である。大ヒットした「大都会」に続くシングルだったが、この曲も5月から6月にかけて、合計で(連続ではない)4週、1位を記録していた。しかし、果たしてこの日、番組に出演していたのかしていなかったのか、出演していたとすればスタジオだったのか中継だったのかについてまでは、確かめるすべがない。そして、第9位がシャネルズの「ランナウェイ」である。ドゥーワップを取り入れた音楽性、そして、リスペクトによるもので悪意がなかったとしても、今日であれば明らかに問題になるであろう黒塗りメイクのインパクトがひじょうに強かった。パイオニアのラジカセ、ランナウェイのCMソングでもあったこの曲は4月10日に「ザ・ベストテン」に初登場し、最高位は3位だったが(オリコン週間シングルランキングでは1位を記録している)、3ヶ月にもわたってランクインし続けていたことになる。これも出演したのかしていなかったのか、まったく覚えていない。

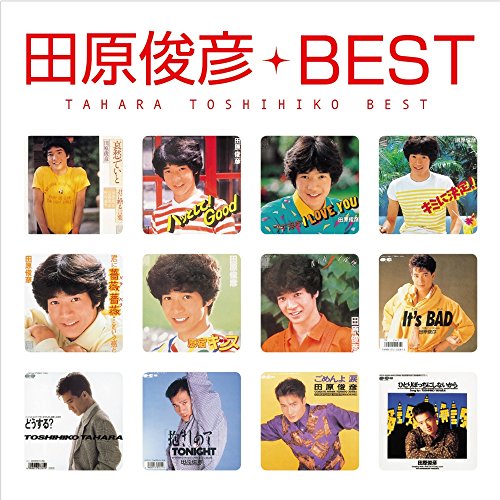

そして次が第8位、初登場で田原俊彦「哀愁でいと」である。1979年の秋から放送が開始されたテレビドラマ「3年B組金八先生」は大ヒットして、学校でもよく話題になっていた。しかし、流行歌やヒット・チャートが大好きな私は、「ザ・ベストテン」「ザ・トップテン」に続く、3匹目のどじょうを狙ってはじまったフジテレビ系、つまり北海道ではUHB(北海道文化放送)の「ビッグベストテン」を観ていた。主人公の坂本金八を演じた武田鉄矢が率いる海援隊「贈る言葉」がこのドラマの挿入歌として大ヒットして、生徒役の役者から何名かが特に人気で、そのうちの1人が歌手デビューするということもなんとなく知っていた。

人気の役者がレコードを出すというケースはそれまでにもあったような気がするが、大きなヒットにはなっていなかったので、今回もきっとそんな感じだろうと思っていた。たとえば、「ゆうひが丘の総理大臣」などに出演していた井上純一などはとても人気があったような気がするが、レコードはそれほど売れていなかった。そもそもこの頃のヒット・チャートには歌謡界のビッグ・スターとニュー・ミュージックの新旧アーティストたち、それから演歌に占められていて、フレッシュなアイドルが入る余地などはまったくないという印象であった。

それだけに、この時の田原俊彦の印象は鮮烈であった。「3年B組金八先生」を観ていなかった私が田原俊彦をテレビで観たのは、おそらくこの時がはじめてであった。とにかくポップで明るく軽い、そこに新しさと、世の中がこれから向かっていくであろう方向性を強く感じた。そして、概ねその通りになった。

松田聖子は「裸足の季節」ですでにデビューしていたが、ラジオ番組「ザ・パンチ!パンチ!パンチ!」を聴いていた私にとっては、パンチガールのうちの1人がレコードを出すのか、というぐらいのイメージだった。曲は爽やかで良いと感じたのだが、どうせ売れないのだろうなと思った。この曲は「ザ・ベストテン」にランクインしなかったのだが、一緒に「今週のスポットライト」に出演した岩崎良美は、「哀愁でいと」の翌週に「涼風」でランクインした。山口百恵はこの年の3月の時点で三浦友和との結婚、芸能界の引退を発表していたため、当時の芸能、音楽界においては、ポスト百恵というのも大きなトピックの1つであった。岩崎宏美の実妹で歌唱力も高い岩崎良美は、その有力な候補であった。

ジャニー喜多川は1931年にアメリカのロサンゼルスで生まれ、その後、日本で生活もするのだが、太平洋戦争の終戦後にふたたびアメリカに戻り、美空ひばりのロサンゼルス公演を手伝ったりしているうちに日本の芸能界ともコネクションができて、また来日することになったのであった。アメリカ軍から仕事を請け負い、朝鮮戦争によって孤児になった子供たちに英語を教えたりするなどした後、日本の大学を卒業し、バンド活動もはじめたのだという。

現在、代々木公園や国立代々木競技場、NHK放送センターなどがある一帯には、かつてワシントンハイツと呼ばれる、占領アメリカ軍の宿舎があり、ジャニー喜多川もそこに住んでいたようだ。近所の少年野球チームのコーチもやっていて、それがジャニーズ少年野球団となった。ある日、チームに所属していた少年、4人と映画「ウエスト・サイド物語」を観に行くのだが、それに感動し、これからはエンターテインメントの分野でも仕事をしていこうと決心したのだという。野球チームに所属していたうちの4名が初代ジャニーズとなり、1962年に渡辺プロダクションとの業務提携して、ジャニーズ事務所をスタートさせた。

その後、フォーリーブスや郷ひろみといった男性アイドルを成功させるが、郷ひろみは1975年に事務所を移籍、フォーリーブスも1978年に解散し、事務所としての勢いも失速していったようだ。

郷ひろみがデビューした1972年、日本テレビでは刑事ドラマ「太陽にほえろ!」の放送がはじまり、絶大な人気を獲得していくことになる。石原裕次郎によるボス役や、萩原健一、松田優作をはじめとしたその時々の若手俳優を刑事役で起用し、殉職というある意味における卒業システムを導入することによって、人気を保ち続けたという点においては、いろいろな人たちに怒られそうではあるのだが、モーニング娘。やAKB48を先取っていたのではないかという気がしないでもない。

この「太陽にほえろ!」が放送されていたのが金曜の夜8時からで、裏番組にはテレビ朝日系の「ワールドプロレスリング」もあった。これもまた、アントニオ猪木などの人気によって、高視聴率をマークしていた。つまり、他の放送局にとっては、視聴率を取ることがひじょうに難しい時間帯だったのである。「太陽にほえろ!」で、山下真司が演じるスニーカー刑事が初登場する回は放送が開始されてから7年後の1979年だったが、この時点で40パーセントの視聴率を記録していたのだという。

それでも、私は「ビッグベストテン」を観ていた。番組のオープニングで「あちらのベストテン」といって「ザ・ベストテン」のランキングを紹介したり、司会者が「黒柳さん、久米さん、観てますか~」などと言ってみたり、じつに志の低い番組だったという印象があるのだが、さだまさしの長尺シングル「親父が一番長い日」をオンエアするために番組の時間を延長するなどの努力もしていた。しかし、初回から1位の桑名正博が交通渋滞に巻き込まれて生放送に間に合わなかったり、途中から出演するアーティストが明らかに減っていき、ピンチヒッターと称して他の歌手やタレントが歌ったりするカラオケ状態になるなどして、1クールで終了した。この後にはじまったのが「花の金曜 ゴールデンスタジオ」で、この番組によって私は後に「オリコン・ウィークリー」としてリニューアルする「オリコン全国ヒット速報」の存在を知り、定期購読をすることになる。

金曜日の8時、つまり「金八」をなんとかしろという話はTBSの局内でもあったらしく、10月からはじまる学園ドラマのタイトルは「3年B組金八先生」になったらしい。教師の坂本金八役としては当初、アリスの谷村新司にオファーが出されていたようなのだが断られ、次に考えていた岸田智史は「きみの朝」が大ヒットして忙しくなったため、これもダメで、結果的に海援隊の武田鉄矢が演じることになったようだ。ちゃんと観たことがないのでよく知らないのだが、中学生での妊娠など、わりと重めのテーマを扱っていたようである。

1961年に横須賀市で生まれた田原俊彦は小学校に入学して間もなく、父が亡くなったため、家族で母の故郷である山梨県に引っ越したのだという。母子家庭の生活は裕福ではなく、田原俊彦は親孝行のためにも芸能界に入って成功することを目標にしていたようだ。ジャニーズ事務所に書類を送るが返事がないため、自ら東京に出向いて、直接に訴えたところ、入所が認められたという。

「3年B組金八先生」の生徒役に、ジャニーズ事務所は何人かのタレントを送り込み、その中に田原俊彦もいたのだが、中学生の役に対して、当時、すでに18歳だったため、プロフィールでも年齢を誤魔化していたらしい。このことは、後に謝罪している。一緒に出演していた近藤真彦、野村義男と共に、それぞれの頭文字を取って、たのきんトリオと呼ばれるようになる。その中から、田原俊彦がいち早く、1980年6月21日、「哀愁でいと」でデビューを果たした。

デビュー曲にはいくつかの候補があったようだが、結果的にレイフ・ギャレット「ニューヨーク・シティ・ナイト」のカヴァーに決まった。レイフ・ギャレットはアメリカで若手俳優としてブレイクした後、アーティストとしてもビーチ・ボーイズ「サーフィンU.S.A.」のカヴァーやディスコ・ポップの「ダンスに夢中」などをヒットさせ、1979年には冠番組「レイフ」のホストを務めるまでになっていた。この番組には、アメリカ進出時のピンク・レディーも出演している。「ダンスに夢中」はレイフ・ギャレット本人が出演したポテトスナックのテレビCM効果もあって、オリコン週間シングルランキングで最高12位のヒットを記録した。ジャニーズ事務所に所属していた川崎麻世がカヴァーしたが、ニューミュージック全盛で、歌謡界のビッグ・スターたちもまだまだ健在だった当時でもあり、大きなヒットにはならなかった。

日本語の歌詞を書いたのは、当時、23歳だったという小林和子である。それまでに、「ディスコ・ドリーム」「スプリング・サンバ」といった、大場久美子の曲の歌詞などを書いていた。

印象に残るサビのフレーズは当初、「Bye-Bye 哀愁デイズ」だったらしいのだが、「デイズ」よりも平仮名の「でいと」の方が親しみやすくて良いというアイデアは、当時、49歳だったジャニー喜多川によるものだったという。

コーラスを付けているのは沖縄出身の3人組、EVEだが、歌詞の「哀愁でいと」というところを「I should date」のように英語っぽく歌うようにと言われていたようである。

「哀愁でいと」が初登場した週の「ザ・ベストテン」は、その後、郷ひろみ、滝ともはる・堀内孝雄、谷村新司、五木ひろし、西城秀樹、もんた&ブラザーズと続き、第1位は結婚を数ヶ月後に控えた山口百恵が未亡人を歌った「ロックンロール・ウィドウ」であった。しかし、個人的には「哀愁でいと」の印象ばかりが、あまりにも強すぎたといえる。

「哀愁でいと」は初登場から順位を上げていき、3週連続で2位を続けた後、8月28日にはついに1位に輝いた。ジャニーズ事務所に所属しているアーティストとして、「ザ・ベストテン」での1位はこれがはじめてであった。松田聖子は田原俊彦が「哀愁でいと」で「ザ・ベストテン」に初登場する前の週に「今週のスポットライト」で歌った「裸足の季節」がランクインを逃したものの、次のシングル「青い珊瑚礁」で8月14日に初登場し、9月18日には「哀愁でいと」と入れ替って、1位になったのである。1位が松田聖子「青い珊瑚礁」、2位が田原俊彦「哀愁でいと」というこの並びは、アイドル・ポップスの復権を強く印象づけるものであり、その後は実際にそうなっていった。

女性アイドルではこの年にデビューした河合奈保子、柏原よしえ、翌年の松本伊代、薬師丸ひろ子、さらに翌年には中森明菜、小泉今日子、堀ちえみ、石川秀美、早見優、原田知世などがデビューして、ヒット・チャートを賑わせていく。ジャニーズ事務所からはこの年の年末に近藤真彦がデビュー、以後、シブがき隊、THE GOOD-BYE、少年隊、男闘呼組、光GENJI、SMAP、Kinki Kids、嵐などがデビューしてはヒットするような状態が続き、帝国などと呼ばれるまでになっていった。これらの起点として、田原俊彦の「哀愁でいと」があったのであり、日本のポップ・カルチャー史において、わりと重要だったのではないか、などと思ったりもするのである。

トップアイドルになった田原俊彦と松田聖子はグリコアーモンドチョコレートのテレビCMで共演し、嫉妬した田原俊彦のファンから松田聖子宛てに大量のカミソリが送りつけられた、というような話もあった。中学校のクラスでは女子が松田聖子のことをかわい子ぶりっ子だとか、泣いているのに涙が出ていないなどと言ったり、男子は田原俊彦のことを歌が下手だとか言ってバカにしたりもしていた。私はこれはまさにポップ・センセーションであり、いろいろと楽しい時代になるぞ、などとワクワクしていた記憶がある。

女子による松田聖子バッシングはわりとすぐに収まった印象があり、気がつくといわゆる聖子ちゃんカットが流行っていたり、曲の内容に共感したりされるようになっていた気がする。私は1981年の春に妹の誕生日に「チェリー・ブラッサム」のレコードをプレゼントしているのだが、その年の秋にミュージックショップ国原で制服を着た大人しそうな女子が「風立ちぬ」の、しかもアルバムを買っているのを見て、それを確信した。田原俊彦も「教師びんびん物語」ぐらいの頃には、同性も憧れるカッコいい男、みたいな存在にもなっていたような気がする。

まったくの余談だが、先日、田中宗一郎と三原勇希のポッドキャストを聴いていて、準レギュラー的な存在である宇野維正が木村拓哉に憧れていたと言っていたのは面白かった。