関連記事

にほんブログ村

にほんブログ村

今回は「あくまで、一般論としての、学童保育所の連絡協議会が気をつけるべきこと」です。

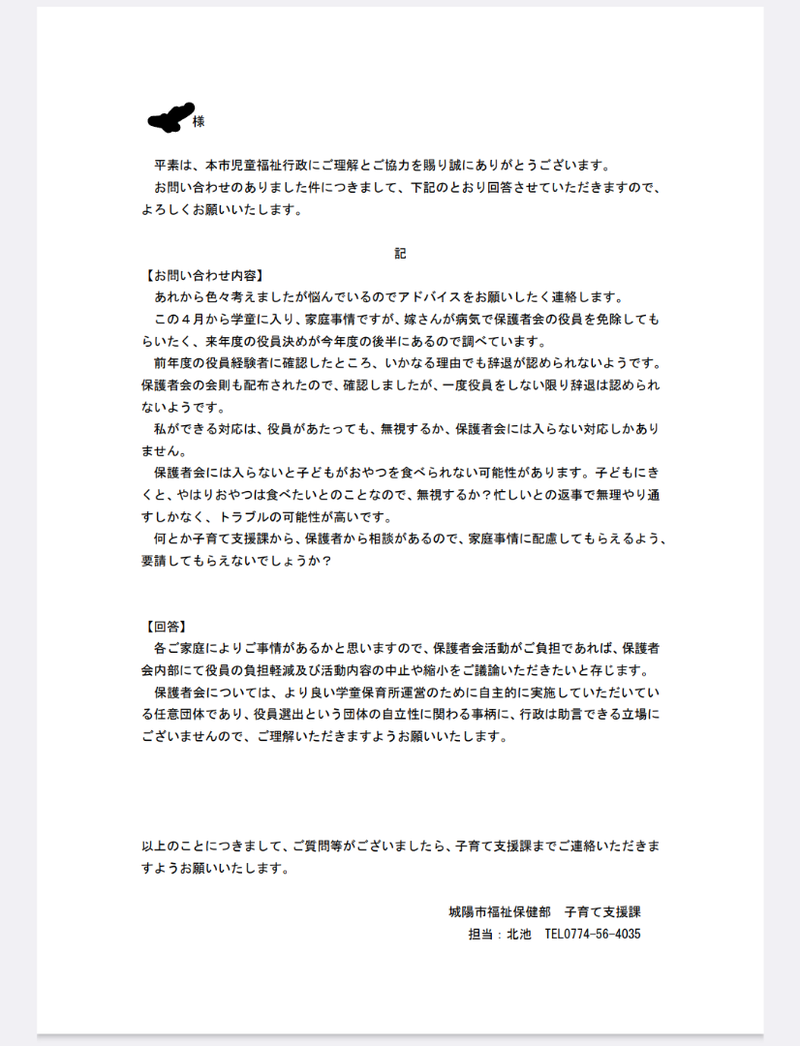

先日城陽市学童保育所保護者会連絡協議会の総会資料が配布され、中に令和5年10月に連絡協議会が提出した城陽市長の回答があり、

その回答の前の部分には

「当初予定しておりました城陽市子育て支援課との要望会議が中止となり、市より文書での回答を頂いております。」

とありました。

実際、なぜ要望会議が中止になったかの理由は分かりませんが、色々と思うところがあります。

そこで、栗東市の学童保育所保護者会の問題に取り組んだ経験をもとに、感じることを述べます。

連絡協議会として、自治体の全学童保育所保護者会を束ね、保護者の意見をまとめ、行政との協議交渉の場を設けるときには、保護者にアンケートを取り意見をまとめる事になります。

そして、それを自治体の担当窓口には事前に協議内容を伝えますが注意点として、

①前年度までの要望事項と重複していないか?

→連絡協議会、保護者会の中での引き継ぎが、出来ていなければ組織的な活動として機能しているのか?が問われます。つまり保護者の代表に値するか?です。

②国の法律、ガイドラインや自治体の条例や規則と照らし、要望しても良い内容なのかどうか?

→協議する以上、最低限の知識はもっているのが当たり前で、要望内容を見れば連絡協議会や保護者会会長、連協の知識レベルが分かってしまいます。

③要望内容が日常的に保護者や保護者会が要望して解決できるような内容ではないか?

→学童保育所担当窓口との日常の関係が問われます。

④連絡協議会の中や、保護者会の中の過去の経緯の共有が出来ているか?

→連協や保護者会会長が、過去の経緯に照らし合わせて保護者の要望に回答できるものがあれば、保護者会の内部で解決すべきものと思われてしまいます。

⑤要望内容のレベルが、協議交渉するに値する内容かどうか?

→上記の内容により、わざわざ協議交渉する時間と場所を使う必要性が問われます。

実際のところ、城陽市の今回の中止の理由はわかりませんか、私が自治体の担当者なら、

上記のことを考えて、

時間のムダだと思ったら、適当な理由を付けて協議交渉は断ると思います。

参考