いちこ、くもん開始

いちこは3歳2ヵ月でくもんを始めました。

始めた教科は以下のとおり

・運筆

・国語

・算数

・国語

・算数

によは9ヵ月。(田舎なので)ベビーくもんはやっていなかったので、留守番か付き添い。主人が抱っこしていちこのくもんについて行ったことはよくありました。主人は「場に慣れてもらうため」と言ってましたが、教室のご迷惑にならないかハラハラしました。確かにくもん教室に通い始めた時に「場所見知り」をしなかったように思います。

この時も快く迎え入れてくれた先生に感謝です。

最初は運筆から

最初は運筆(ずんずんと呼ばれます)。

指の力をつけるもので、何の知識も知恵も関係なく、ただただなぞるだけ。

何の役にたつのか?と思ってましたが、指の力がつくと長時間鉛筆を握っていても疲れなくなるそうです。

えっ、それって良くない??

義務教育で絶対教えてくれない重要ポイントじゃない?

私は体も指も筋肉がないガリチビタイプだったので、すぐ疲れてしまい、ノートとか参考書とか体力的に辛かったことを覚えてます。

(そもそも椅子に長時間座っていることすら苦痛でした)

大人が見ても楽しいプリントなので(紙芝居形式になってるプリントもある)、いちこも楽しんでずんずんする時もありました。

もちろん波があります。

20枚やった日もあれば、1枚もしない日もありました。だってまだ3歳。

でも「くもん楽しい!」気持ちを大切にしたかったので無理強いはしないように心がけました。

詳しくは記事の最後の方へ。

次は国語

単語の読みをしながら、ひらがなへの興味を抱かせます。

あと50音順のポスター読みです。

どんな効果があったのかよくわからなかったけど、いつの間にかひらがなが読めるようになりました。

こどもチャレンジのひらがな教材より早くマスターできたので、そのへんでこどもチャレンジを解約しました。

その後たくさん文章を読むプリントが控えており、その時にはみるみる力がついてることを感じました。

一番力がついたことを感じたのはカラオケですね。ひらがなが読めてもゆっくりではお話になりません。

5歳ごろにはメロディーはわかるけど歌詞がわからない歌をカラオケで歌っていました。

最後に算数

主人が極めてほしい教科No.1の算数です。

算数は先生からまだ早いのでは?と心配されましたが、始めました。主人の一存です。

赤い点をカウントして、数字を覚える所からスタートです。

点を一つずつ指さして数えることは子どもにとって困難なのだと知りました。

(一つ飛ばしたり、同じ点を2回数えたりがザラ)

あと数字盤です。数字の書いてあるマスに同じく数字の書いてあるコマを置いていくというもの。

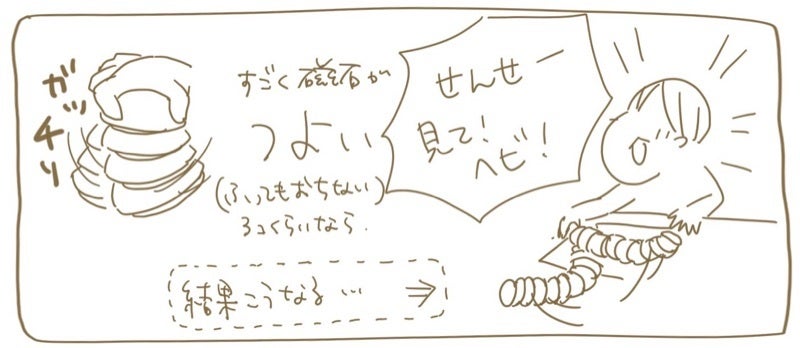

くもんの磁石すうじ盤30/くもん出版

Amazon.co.jp

当時のいちこも現在のによもコマ全てをつなげて「おかあさん、見てーヘビー」と全く同じオフザケをしていました。

コマの磁石がすごーく強くて楽しかったです(一緒になって遊んでみた)。

待ち受けていたのは意外な困難

実際くもんを始めてみると、意外な困難が待ち受けていました。

机です。

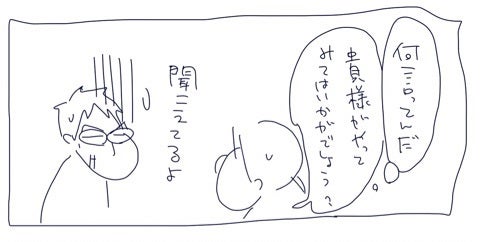

三歳児、座ってられない。

くもん教室の椅子とテーブルは小学生用なので、三歳児にとって高すぎます。

目を離すと危ないので、ローテーブルで座位でやるのですが、始まるとすぐ腹ばいになったり、机の下にもぐったりして遊んでしまいました。

それを先生が抱き上げ、膝に乗せて声かけをしてるのを見たとき・・・くもんの先生スゲーとなりました。

幼児へのノウハウもあるとは。

実情!家でのくもん

お待たせしました。

上の方で記述したものの続きです。

実は家でのくもんはあまり順調ではありませんでした。「くもんしなさい!」「やー!」みたいな。

気分が乗るときはレアで、誘ってもしないか、しぶしぶ一枚やる感じ。

果てには親も忘れる。

続ける気あるのか?状態。

くもんの先生の「無理強いしないでーと」いう言葉を逆手に、「(無理強いしなかったので)できませんでしたー」という感じで開き直り。

今考えると、この状態の未来に自学自習はありませんでしたね。

そこで主人に相談

私「いちこがくもんしない。私イライラが限界」

主人「うんたらかんたら。なぜこうしないの?」

私「カチン。でもそれもそうか…」

その時言われたこと。

・目の前でスマホゲーしてたらやる気などおきるわけがない。一緒に取り組む。

・スキンシップは意外と効果的。長時間の学習には姿勢も大切になってくるので、背筋を伸ばすために背中をなでると良い。

・膝に乗せるのは効果的。

・ラムネで釣っても良い。

・できたらほめる。

・スキンシップは意外と効果的。長時間の学習には姿勢も大切になってくるので、背筋を伸ばすために背中をなでると良い。

・膝に乗せるのは効果的。

・ラムネで釣っても良い。

・できたらほめる。

私「そうね…(自分でやればいいのに!)」

↓この時のことはこちらの記事でも書いてあります。↓

その時によ9ヶ月。私は育休中でした。

なので、家にいられたのでいいけど、今の面倒くささと今後の面倒くささに気が遠くなったのでした。

子どもが自分で選び、自分で学ぶ。そのために親は何ができるか?

「親や先生のクオリティに依存しない自学自習」を子どもに身につけさせるべく、日々奮闘中です。

いつか子どもとスルメパズルを解く日を夢見て・・・

「親や先生のクオリティに依存しない自学自習」を子どもに身につけさせるべく、日々奮闘中です。

いつか子どもとスルメパズルを解く日を夢見て・・・