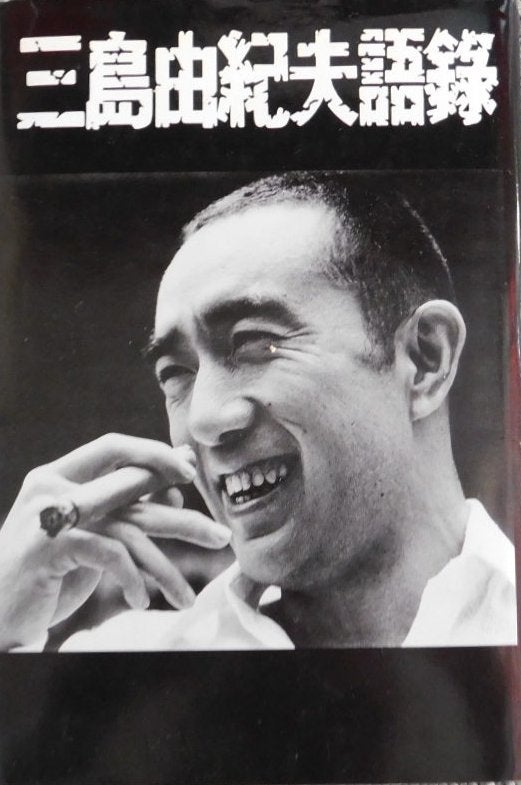

『三島由紀夫語録』ー秋津 建

●「重症者の凶器」について

✪われわれの年代の者はいたるところで珍奇な獣でも見るような目つきで眺められている。私の同年代から強盗諸君の大多数が出ていることを私は誇りとするが、こういう一種意地の悪いそれでいてつつましやかな誇りの感情というものは他の世代の人には通ぜぬらしい。みだりに通じてくれては困るのである。

✪『小説とは何か』(新潮社昭和47年3月20日)は、「波」に連載されていて、途中で中断された形で終わってしまい、多くの愛読者を嘆かせたが、単行本に収められてみるとそれなりにまとまった、しかも、三島氏のエッセイとしても重要なものの一つとして読める。この中に「重症者の凶器」について言及している部分がある。

「私はかって昭和23年に『重症者の凶器』という漫文を書き、その中で、『私の同年代から強盗諸君の大多数が出ていることを私は誇りとする』と書いたが、今もこの心持ちは失っていないつもりである。『金閣寺』という小説も明らかに犯罪者への共感の上に成り立った作品であった。(改行)私がこんなことを言い出したのは、最近のいわゆるシー・ジャック事件のことからで、これに対する文士の反応は、弁天小僧を賛美した日本の芸術家の末裔とも思えぬ、戦後民主主義とヒューマニズムという新しい朱子学に忠勤をはげんだ意見ばかりであった。近頃この種の事件が起こるたびに、何か飛び抜けた意見があらわれず、これを言ってはいけない、これは否定しなくてはいけない、という自己検閲が、文士の間ですら無意識に強化されているらしいのは、まことに不思議な傾向である。」

つまり、小説家というのは、犯罪の如き反社会的な素材でも、素材としたら、犯罪者に正当に感情移入して小説が書けなくてはならないというようなことを言っている。世間におもねって犯罪者の小説が書けないようでは小説家たる資格はないという。