BOOKデータベースより

「時は文政5(1822)年。

本屋の“私”は月に1回、城下の店から在へ行商に出て、20余りの村の寺や手習所、名主の家を回る。

上得意のひとり、小曾根村の名主・惣兵衛は近ごろ孫ほどの年齢の少女を後添えにもらったという。

妻に何か見せてやってほしいと言われたので画譜――絵画の教本で、絵画を多数収録している――を披露するが、

目を離したすきに2冊の画譜が無くなっていた。

間違いなく、彼女が盗み取ったに違いない。

当惑する私に、惣兵衛は法外な代金を払って買い取ろうとし、妻への想いを語るが……。

江戸期の富の源泉は農にあり――。

江戸期のあらゆる変化は村に根ざしており、変化の担い手は名主を筆頭とした在の人びとである、と考える著者。

その変化の担い手たちの生活、人生を、本を行商する本屋を語り部にすることで生き生きと伝える“青山流時代小説”。」

主人公の本屋の「私」は、読み本(小説)ではなく、物の本、本居宣長の「古事記伝」のような国学の本のような学術書、絵画の教本、医術に関する本、などを扱っています。

江戸期の名主さんが、なぜ、古事記伝のような学術書を読みたいと思うのか(「名主の国学」とも言われている)ということなども

なるほど、と説得力のある(それでいてくどくない)描き方をしています。

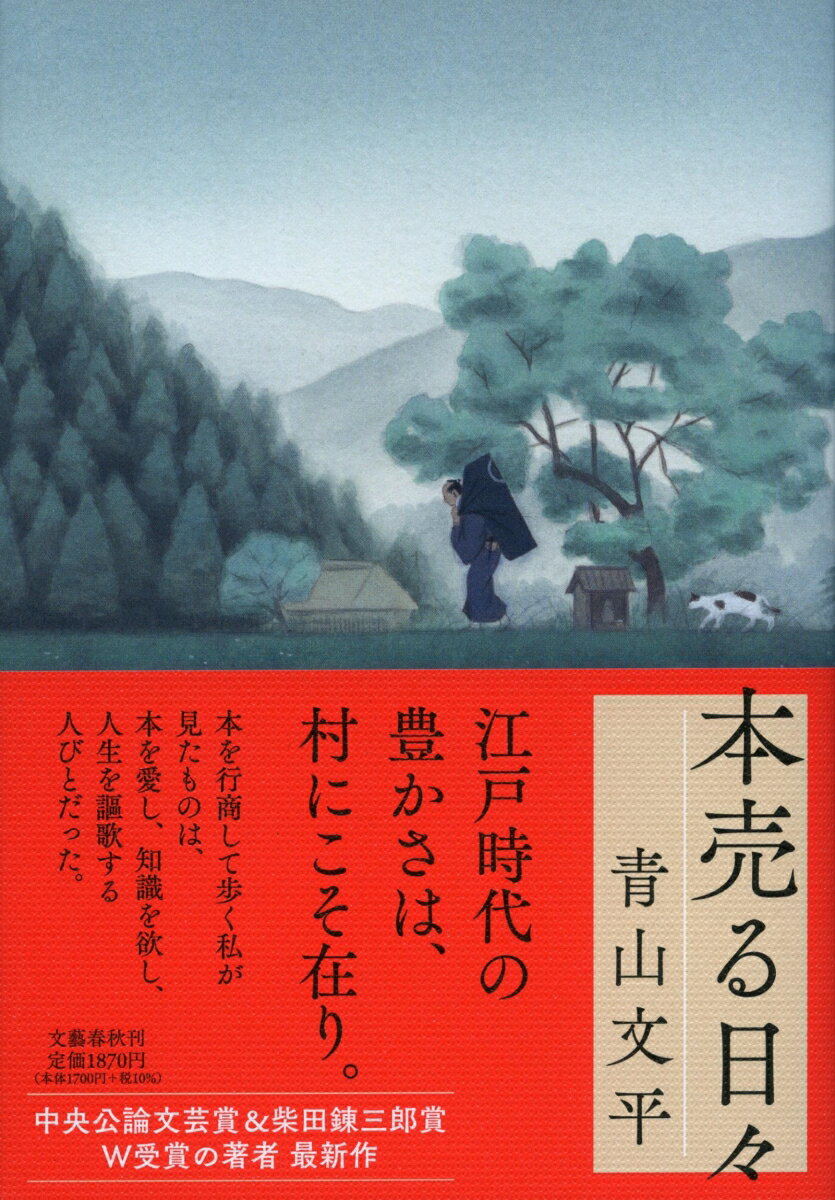

(1)本売る日々

ミステリアスに進行する物語。

猫のヤマがいる惣兵衛宅での私と惣兵衛との対話が或る一点の真実に向かって続きます。

(2)鬼に喰われた女

貝原益軒による「八百比丘尼伝説」。私の国学。「群書類従」。

「三つの言葉を覚えておくだけでいいんです。『さかしら』『まこと』『すなほ』。これだけです。『さかしら』を排し、噓偽りのない『まこと』の心を失わずに『すなほ』に生きる、です。」(83ページ)

それでも尚、人は惑い、答えを出すことができない。

当時の武家社会での和歌の位置づけとともに、切ない、悲恋だけではない、

青山さんらしい人間の物語も内包されていて。

(3)初めての開板

村の者たちが医の不安なく暮らせるということ。

この国で一番の医者と見立てがくるくる変わる「もう一人の医者」。

弟の喘病の娘(姪)、矢恵の回復を気遣う私とその「もう一人の医者」との医書を通したやり取りがあって、

この世のよきものが伝わる圧倒的な終わりを迎えます。

連作短編集とはなっていますが、各短編を少し膨らませれば、長編小説になりそうなくらいです。

そうはせずに、短く美しい文章で、ぎゅっと詰まった上質の作品になっています。

時代物だけど、そこに生きる人々の心は、現代に生きる私たちにも通じる部分があって。

3篇とも、「オール讀物」に掲載された際に、既読なのですが、3篇をつなげて読むことで、新たに見えてくるものもあって。また読み直したくなる感じです。

私の2023年時代小説部門では、ベスト1かもしれません。