漫画制作~アナログとデジタル~

どうも遊木です。

生きてます。生きてます…?

「クラウン」3話制作はこれからトーンに入ります。

最近はクラウンでトーンを貼る以外デジタル作業をしていないので、着々とソフトの使い方を忘れています……うう…たまにはお絵かきするか…。

漫画制作と言えば、私が漫画原稿用紙をしっかりと使うようになったのは大体中学生くらいのときです。部活が漫画研究部だったので、文化祭に発行される部誌用漫画の制作に使用していました。当然、当時はデジタルで絵を描く人なんておらず、初めてデジタル絵を部誌の表紙に使ったのも私が高校3年のときです。(中高一貫校でした)まぁこれも私が描いたわけじゃありませんでしたが。

というわけで、フルアナログでの漫画制作がずっと普通だったわけですが、10年くらい前から急速に普及してきたデジタルソフトを無視することは出来ず、ここ数年はフルデジタルでの制作手法も試していました。

その結果、様々な面を考慮して、私の場合は「アナログ+デジタル」の両方を使うのが良いかなぁという結論に。判断基準にしたのは、当然ですが作品のクオリティ、現実的な予算、発表場所などなどです。

まだ理想の制作方法を探っている途中ではありますが、今回はちょろっと現段階での私の制作手法をお見せします。ハイ、ここからが本番。前置きが長かったですね。

▼遊木式漫画制作方法

■アナログターン>>ネーム、下描き、ペン入れ、ベタ

〇ネーム

これは圧倒的アナログ派です。

デジタルの場合は、ネームに使用した写植をそのまま本番に流用できる長所もありますが、やはり、何回も描き直したり沢山線を入れたり、画面を汚くしてイメージを固めていくのが楽しい作業なので、勢いでどんどん描いていけるアナログ派です。

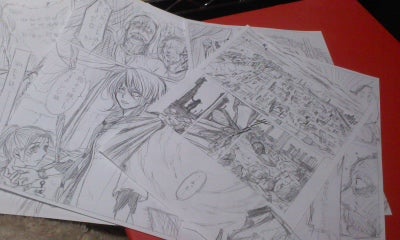

〇下描き

気分によって鉛筆だったりシャーペンだったりします。

時間があるときは固い鉛筆で細い線の下描きを入れたいのですが、削りの関係でやっぱり時間がかかるので基本はシャーペン。でも細い線で下描きを入れたい箇所は途中で鉛筆に持ち替えたりします。

下描きの入れ方も状況によって様々です。

私は自分のデッサン力にまったく自信がないので、基本的にはしっかり入れます。アタリだけでペン入れする人意味わからん。神か。

ただ、自然物の岩とか草原とか地面の凹凸はほぼ下描きしません。下描きしても絶対それ通りには描かないので、やんわりアタリだけ入れておきます。あとはペン入れ時の自分に任せる。

下描き入れる⇒人物、建物、小物、定規を使うもの、パースが狂うとばれやすいもの

下描き入れない⇒岩、草原、草、地面、遠景の山並みなど

みたいな感じです。

基本はしっかり描く。

こういうのはアタリだけ入れる

〇ペン入れ

基本的に丸ペンを使います。枠線、吹き出し、大ゴマのペン入れにはGペン、定規を使うもの、小物とかはミリペンを使ったりもします。

以前、出張編集部に持って行った時に「鋭いペン使いが良い」と評価されたことがあるので、それを意識しつつ、アナログならではの予測できないかすれも取り入れて結構本能任せ。いざとなったら修正液があると思えば怖いものなど何もない。(自己暗示)

あああああ…ダイジョウブ怖くないぃいいい

〇ベタ

時間があるときはアナログで全部入れます。クラウンの1話は全部アナログで入れてます。

ただ最近は本当にいつもギリギリなので、塗りつぶしで行ける箇所はデジタルのバケツに頼ってますね…。

私の場合、黒で丸ごと塗り潰すのって結構勇気がいるので、何らかの意図がないとほとんどしません。髪ならツヤ、黒い服でも部分的にカケアミを入れて立体感を出したりします。なので、ベタをデジタルのバケツに頼る時もカケアミ部分はアナログで入れてますね。

最近はもっぱらこういう状態

〇効果音

場合によってアナログだったりデジタルだったりします。

最初の内は全部アナログで入れてたのですが、状況によってデジタルで入れる方が見栄えが良いなぁと思う所もあるので、状況に寄りけりです。

〇修正・ホワイト

基本的にはアナログでやっちゃいます。

ただこれはデジタルで良くね?とも思うのですが、気付いた時に修正しないと、私そのあと忘れちゃうんですよね…(ぇ)

修正ではなく、「白で描く」という描写(光など)は状況によってアナログだったりデジタルだったり。

■デジタルターン>>スキャン、修正、トーン、写植

〇スキャン

B4に描いているので、我が家の複合機では当然できません。よって、毎回コンビニにお世話になっています。

A4で制作するかB4で制作するか、これがクラウン制作前に一番悩んだことです。同人用のA4紙にすれば、家の複合機でスキャンできるのでお金もかかりません。しかし、クラウンは元々「描き込む漫画」として制作する気だったので、A4だとかなり窮屈で狭い印象だったんですよね…。迷いに迷った結果、B4を選択しました。

なので毎回、数十枚の原稿用紙を持ってコンビニでスキャンしてます。1枚30円なので地味にかかりますが、10円で縮小コピーし、さらにそこから家でスキャン作業する気は起きないのでこれで納得することにしました。時間もかかりますしね。Time is money!

〇修正

トーンの前に一回修正作業を入れます。

見るに堪えないレベルのパースのずれや、デッサンの狂ったコマの修正です。つまり線画の直しですね。やはり原稿用紙で見るのとPCの画面で見るのとでは全然違うので、地味に落ち込む瞬間でもあります。

ただデジタルと違い全ての線画が一体化しているので、ガッツリとした修正はしません。やろうと思えばできますが、あえてしないようにしてます。ここで一回“下手な自分”を受け入れないと「次はもっと気を付けよう」とならないので、デジタルのいくらでも修正が効く便利さには頼り切りにならないように気を付けてます。

〇トーン

楽しいけど苦手ですね。大学の時にデザインの授業をもっと取っておけば良かったなぁと思いました。トーンは濃度によって劇的に画面の印象を変えてしまうので、毎回試行錯誤です。雲の処理とかは楽しいですね。

昔はCloud Alpacaを使っていましたが、クラウンからようやくCLIP STUDIOを導入。でも全然使いこなせてません。一回ガッツリ勉強する時間を設けたひ…。

私の場合はソフトにまだ不慣れというのもありますが、30pを大体1週間ぐらいかけて貼ります。

〇写植、公開準備

写植は状況によってスキャン後にすぐやる場合もあります。

写植だけ先にいれて、サークルメンバーに誤字脱字チェックをして貰ってる間に自分は作業を進める的な……。この辺が複数人で活動してる強みですね。

そして何故か、私の場合写植以降はPhotoshopで作業します。

クラウンはpixiv、アルファポリス、DAYS NEOの3ヵ所で公開しているのですが、適応サイズがバラバラなので公開場所に合わせたものを個別で用意しています。

あと、クラウンは印刷したくなったときように外枠までしっかり絵を入れているのですが、ネット公開時は断ち切り線内の画面しか公開していません。つまり公開前に「外枠用」と「断ち切り用」の2種類のデータを作っています。

などなど……公開前にも面倒な作業を沢山挟んでいるわけなので、不慣れなクリスタで処理するより長年使い続けたフォトショの方が早いだろう判断して、写植から使用ソフトを変えているわけです。

いつか外枠用のデータも出したいですね…もしくは製本したい……。

以上、私の漫画制作方法でした。

もっと良いやり方が見つかればどんどん更新していきたいです。

……液タブを導入したときに劇的に変わりそうな予感。

取りあえず今は3話を完成させます。

では!

aki