古典バレエの名作「眠れる森の美女」。

元のお伽話やディズニー映画で、そのストーリーを知っている方は多いはず。

ですが、その作品の背景を知れば、バレエを観る目が少し変わるかもしれません。

この雑学シリーズでは、知っていると少し面白い豆知識をご紹介していきます。

↓英国ロイヤルバレエ 1978年「眠れる森の美女」全幕映像をご覧いただきながら見ていきましょう。

まずは、「眠れる森の美女」のストーリーの最重要部分に隠された意味です。

オーロラ姫の洗礼式に招待されなかった悪の妖精カラボスは、何故「紡錘」を呪いに用いたのでしょうか。

ペローやグリムの童話がそうだから、と言ったら終わりなのですが、「紡錘」はどのような意味が込められているのでしょう。

↓カラボスを演じるのは、モニカ・メイソン。

「眠れる森の美女」を制作する際、振付家プティパや脚本家は、ルイ14世時代のフランス宮廷へのオマージュとして作品を作り上げました。

ルイ14世自身が、自らを太陽神アポロンになぞらえたように、当時のフランス宮廷では、ギリシア神話は重要なモチーフの1つ。

そのため、バレエ「眠れる森の美女」では、ギリシア神話に由来するテーマが多く散りばめられています。

カラボスが呪いの媒体とする「紡錘」もギリシア神話のアイテムの1つ。

ギリシア神話では、「モイライ」と呼ばれる「運命の三女神」が、人々の運命を司るとされてきました。

↓16世紀イタリアで描かれた「運命の三女神」(メトロポリタン美術館蔵)

このモイラたちが紡ぐのが「運命の糸」。

1人目(クロートー)が紡いだ糸を、2人目(ラケシス)が長さを計り、人々に寿命を割り当てます。

そして、3人目(アトロポス)が糸を断ち切ることで、人々の運命は定められるとされています。

バレエ「眠れる森の美女」では、紡錘を道具として、カラボスがオーロラ姫の運命を16歳で終わらせようとしますが、

その姿は、まさに「運命の三女神」の姿と重なります。

↓英国ロイヤルバレエ 1878年の公演より

また、女性が糸を紡ぐ行為は、昔から魔法と紐づけられてきたそう。

(「言葉を紡ぐ」といった表現にもその片鱗が残っているのかもしれませんね。)

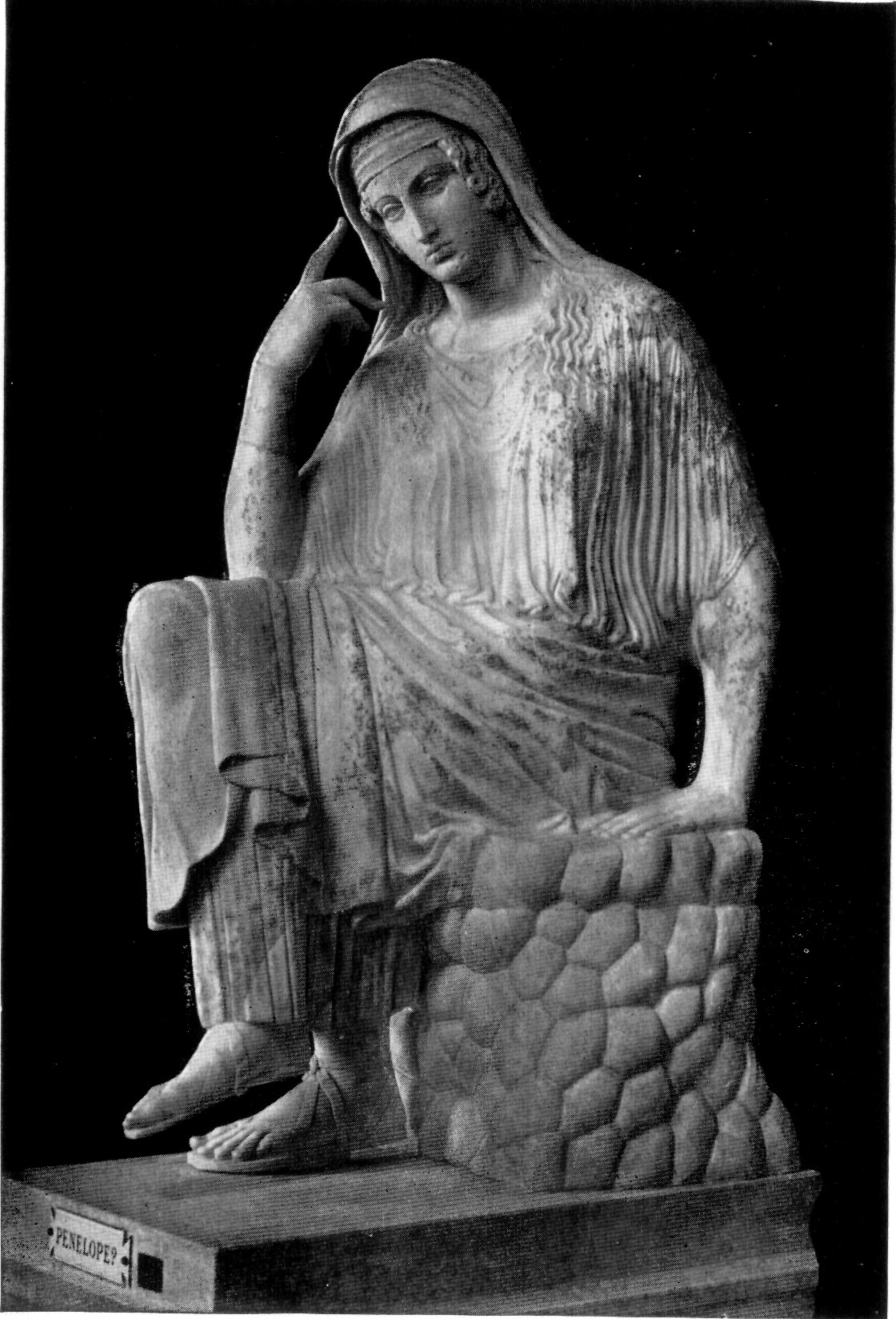

同時に、「オデュッセイア」で妻ペーネロペーが夫の帰りを待つ間、喪服を織ってはほどいて求婚者を待たせたように、

織物には、「永遠」を彷彿とさせるとも。

このような背景を踏まえると、紡錘を道具とすることで、カラボスの呪いは、オーロラ姫の人生を終わらせるだけでなく、

時間そのものを止める、秩序立った世界そのものを破壊する意味があることを思い起こさせます。

では、そのカラボスが呪いをかけようとしたオーロラ姫が象徴するものは何なのでしょうか。

次回の雑学では、オーロラ姫が与えられた役割を、彼女の名前を鍵として紐解いていきます。

参考HP