配信

書店運営会社(以下、書店)の市場退出が止まらない。2014年以降、書店は倒産・休廃業が新設法人を上回る状態が続き、10年間で764社が市場から退出した。店舗数の減少も続いている。経済産業省は3月5日、「書店振興プロジェクトチーム」を立ち上げ、支援意向を示すが、ネット書店や電子書籍に押された書店の減少に歯止めがかかっていない。

書店の倒産 ピークは太洋社破産の2016年

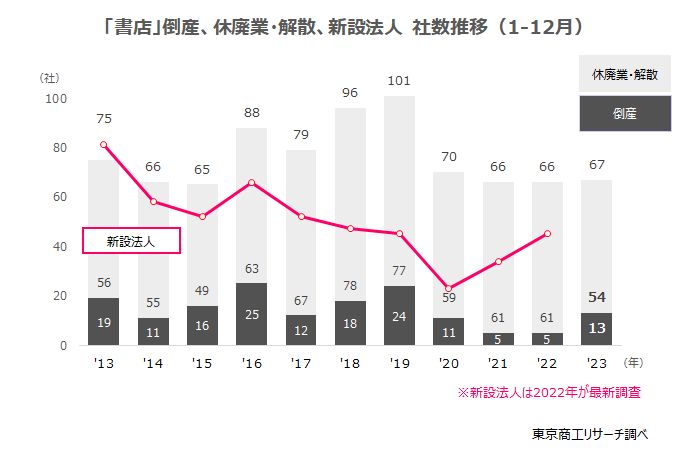

書店の倒産(負債1,000万円以上)は、2014年から2023年の10年間で140社に及ぶ。

ピークの2016年は25社発生した。2016年は、出版取次の(株)太洋社(千代田区)が自主廃業の方針から一転して3月に破産を申請した。連鎖する形で同月30日までに18社の書店が、次々と倒産や廃業に追い込まれた。書店の経営環境が厳しさを増し、書籍を卸す取次店の業績悪化も深刻な時期だった。

その後、書店の倒産は一進一退が続き、コロナ禍では資金繰り支援や巣ごもり需要などを背景に、倒産は減少に転じた。2021年、2022年の倒産は各5社と小康状態にあったが、支援縮小や特需が一巡した2023年は一気に13社と2.6倍に急増した。

書店の休廃業・解散が高止まり

倒産以外で事業を停止した休廃業・解散も分析した。太洋社が破産した2016年の休廃業・解散は63社(前年比28.5%増)と急増。その後も増勢をたどり、2018年は78社、2019年は77社と高水準が続いた。

コロナ禍では倒産と同様、休廃業・解散も減少したが、60社前後で高止まり状態にある。

倒産と休廃業・解散の合計は、ピークの2019年に101社に達した。コロナ禍では減少したが、2023年は67社に微増し、過去10年間で764社が市場から退出している。

書店は8年連続で純減

一方、書店の新設法人は、2013年が81社だった。2013年の倒産と休廃業・解散の合計は75社で、書店は6社の純増だった。

ところが、新設数の減少から2014年は8社の純減に転じ、2019年は56社まで純減が拡大した。コロナ禍の2022年も21社の純減で、2014年から8年連続で純減が続いている。

◇ ◇ ◇

電子書籍が浸透し、書店の存在が揺らいでいる。店舗で目当ての本を探す楽しみや、知らない本との出会いも、書店の減少で失われつつある。書店の復活には“待ちの営業”から客足を向かせる創意工夫への転換と同時に、国や出版社の継続的な支援が必要だ。

最終更新:3/10(日) 21:30

東京商工リサーチ

平成元年ごろにも書店単体での経営は無理そうで

ゲームやCD販売を併設しているところもあった

その後ビデオレンタルやCDレンタルの併設も見られた

現在は電子書籍以外にもゲームのダウンロードや

音楽のサブスクにより店まで向かう必要がなくなった

文化の変化についていけない事業を支援する必要性があるのかという問題がある

文化が変化しているのだからそれに対応する事業が生まれるはずなのだが

無駄な支援活動のため除外されている可能性が無いとは言えない

既得権を支援するため新規事業の邪魔をしてはいないですか

書店の欠点は

足を運ばなければならない

目的の本が無ければ注文しなければならない(1週間程度待ち)

急いでいる人は他の書店巡りとなる

Amazonなどではネット注文で簡単に手に入れることは可能

急いでいれば電子書籍版を購入もできる

検索はネットの方が膨大なので比較にならない

需要があればだが

例えば

書籍の印刷サービスを書店で行うような感じで新規事業を起こすことも可能ではないか

印刷サービスの場合、出版各社との統一規格の作成が必要となる

印刷と製本を同時に行う端末も必要となる

製本待ち時間は最大でも30分程度ではないとイメージ的には厳しい

これを行うとネット環境さえあれば何処でも書籍を手に入れることが可能になる

本格的な書籍と簡易的な書籍、電子書籍の3形態になるが

そんな環境があってもいいかとは思う