市民農園ではたぶんスペースが足りないので、あまり見かけない大玉スイカ、写真↑は昨夏、ウネの上にネットを張ってツルを走らせた中二階栽培で、なんとか収穫したやつです。品種は縞紅西瓜(トウホク)。

さすがに大玉と言うだけあって、デカさもさりながら、重さが7.5kgもありました。持ち帰るだけでもまあまあ大変、さらには丸ごとは冷蔵庫に収まらないので、シンクに水道水を溜めて氷を浮かべて、なんとかかんとか冷やしたり。

そんなわけで、家庭菜園的には扱いにくい大玉スイカですが、やはり、あのデカさは魅力です。ただ、我が菜園の区画はすでに夏野菜でカツカツ。ツルを3mは伸ばす大玉スイカの栽培はムリな感じでした。

ところが、意外や意外。焼肉を巻いたり、生サラダ用に植えてたチマサンチが先月末で早くも収穫完了、日当たりの良いウネが半分だけ空いたのです。

昨夏の大玉スイカ、中二階栽培。カラス対策でスイカには赤いネットを被せてました。

ウネ半分、、、では、昨年のような中二階栽培、スイカのツルを立ち上げて、60cm高さに張ったネットの上で結実させる、にはツル3m分、だいたいウネ一本分は最低要ります、長さが足りません。

それでも、、、と、私のアタマは食い下がります。空中栽培なら、行けるんとちゃう?

昨夏の小玉スイカ、空中栽培。

重さが1kgくらいの小玉スイカは、毎年、写真↑のように、園芸用の大きなトンネル支柱(11mmφx3m)に園芸ネットを張って、ツルを這わせてきました。

これなら、確かにウネを跨いで、ツルは空を這うので、地面のスペースはさほど食いません。しかし、今度は8kgの大玉スイカです。かなり頑丈なアーチを組まないと、、、。

大玉スイカ、植え付け予定地。

チマサンチを収穫した後、写真↑のように、ウネ半分をきれいな更地にしました。写真奥、ウネの東側半分にはまだ赤玉ねぎが茎折れ待ちで頑張ってます。

株間は60cmに。

大玉スイカは重さ問題があるので、親つるを一本だけ伸ばして、一果どりでやろうと思います。ふた株植えて、2個どり、株間は60cm開けました。

元肥を入れる。

大玉スイカの元肥はこれまで、30cm深さの穴を掘り、穴底に混ぜ込む置き肥でやってきました。が、せっかくなので、違うやり方を試してみます。スイカの宿敵、炭疽病対策にもなる水捌け改善策、"袋嵩上げ"です。

元肥はいつものemボカシと有機石灰ですが、写真↑のように、手で土表面に浅くすき込み、

袋で嵩上げ。

その上に、底を抜いた袋(使い古しの肥料袋30Lを半切り)を立てて、中には野菜用の培土を入れました。これで、苗の植え付け位置が25cmくらい地面から嵩上げされてます。

スイカの苗を植える。

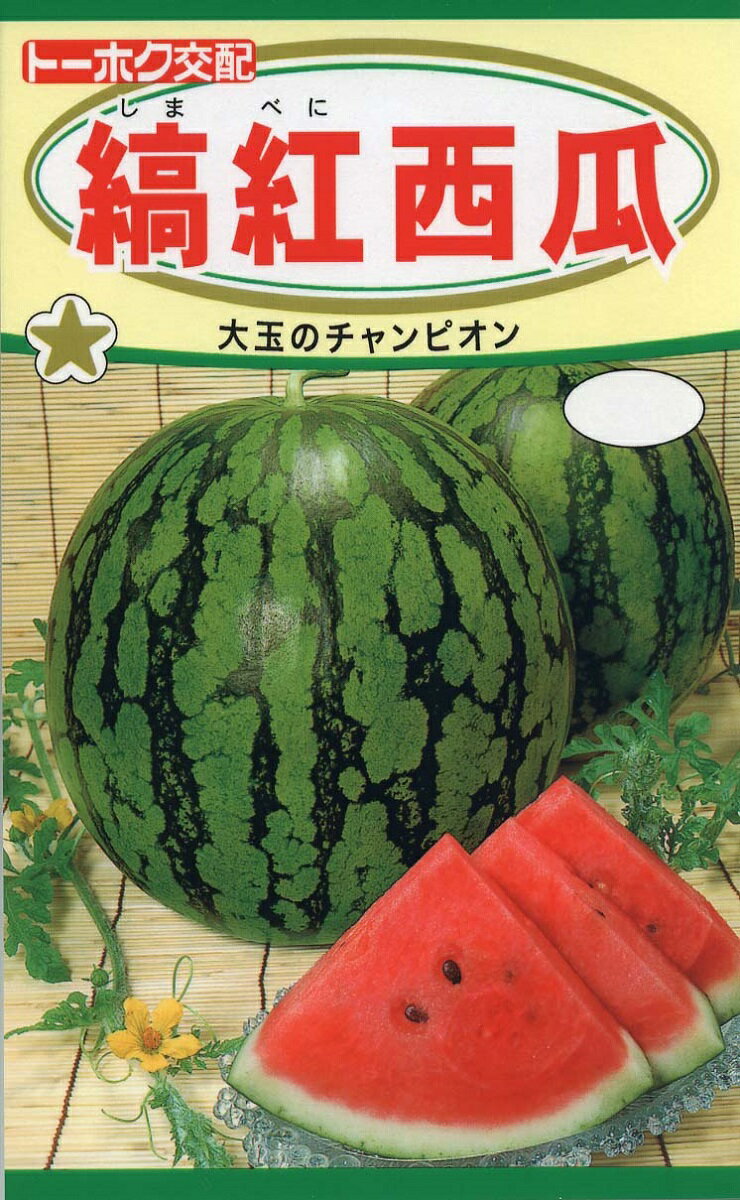

植え穴を開けて灌水、大玉スイカの苗をふた株植えました。苗は急きょ、ネットの苗屋さんから買った"接木苗"です。品種は"らおう(ナント種苗)"、順調なら8〜10kgになるらしい、まさにどデカい大玉スイカ。

これで空中栽培、ほんとに大丈夫か?

ゴミ袋であんどん。

スイカ苗が活着するまでは、風よけ、ウリハムシよけでゴミ袋(透明、45L)を使い、あんどん囲いにしておきます。

と、まあ、苗の植え付けはなんとかやっつけました。あとは、肝心な空中栽培アーチの組み立てです。自分なりのシバリ、新しく資材は買わない、方針で頑丈なアーチ作り、これからゆっくりと考えてみます。

おまけ、保険。

大玉スイカの隣りは枝豆。

大玉スイカのアーチ支柱を伸ばす先、隣り(北側)のウネではそら豆の収穫が終わり、写真↑のように、枝豆へのリレー栽培をやるところ。

ずらりと並んだ枝豆のポット苗たちに混じり、ひとつだけ、葉っぱが違うやつがいます。

大玉スイカ、自家苗。

じやーん。

種から育てた実生苗、大玉スイカ、縞紅西瓜です。ひと株だけ、昨年からの余り種をポット蒔きしてました。

こちらは枝豆のウネの端っこに、ふつうに地植えしました。はい、空中栽培の保険です。

にほんブログ村

家庭菜園ランキング