-

作成者 / kamekichi

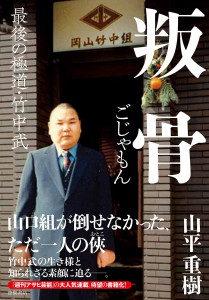

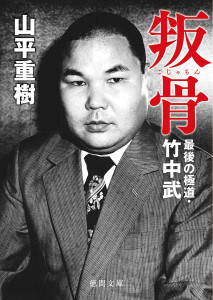

竹中武さんといえば、兄であり山口組4代目組長竹中正久さんが暗殺された際に、

最期までケジメを優先して山口組最高幹部の地位を捨てたことでも有名な人物です。

この記事では、竹中武さんの武勇伝、嫁や娘など家族情報、晩年と死因など

現在までについてまとめてみました。

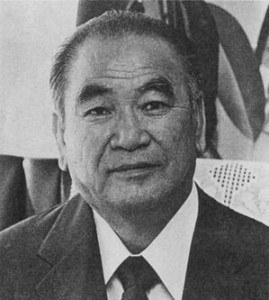

竹中武のプロフィール

竹中武(たけなか たけし)

生年月日:1943年8月6日

出身地:兵庫県

竹中武、父親の死をきっかけに兄たちが不良化して

ヤクザとなっていた

出典:https://encrypted-tbn0.gstatic.com

竹中武さんは、1943年8月に竹中家の八男として兵庫県飾磨郡御国野村(現在の姫路市)

に生まれております。竹中家は祖父が村の助役、父・龍次さんが村議会議員を務めた

富農だったそうですが、1946年に龍次さんが急死してしまい、母・愛子さんが

食料品店を開業し子供たちを育てることになりました。

竹中家にとって父・龍次さんの死の影響は大きく、地元の名門校である旧制姫路市立

鷺城中学校に通っていた三男・正久さんが中退を余儀なくされた挙句に、

蓋つきの不良になってしまうなど、子供たちの人生を狂わすことになったようですね。

そんな正久さんに影響された四男・英男さんや五男・正さんらも不良化した結果、

竹中家は別の意味で地元の顔化してしまいました。

やがて地元の不良を束ねて愚連隊を結成するまで至った竹中兄弟は、賭場や闇金の

経営にまで手を出すなど、ヤクザ顔負けの存在へと勢力を拡大。結局、1960年に

近隣の愚連隊を束ねて竹中組(組長:正久さん)を結成しております。

その後、1961年12月に山口組の傘下に入ることとなった竹中組は、正久さんの武闘派

ヤクザとしての活躍ぶりもあり、山口組を代表する二次団体へと成長することになりました。

竹中武、10代で売春宿を経営するエリートすぎるヤクザだった

出典:https://images-na.ssl-images-amazon.com

少年時代から兄たちの運営する賭場の手伝いをしていた竹中武さんでしたが、

竹中組が結成されて正式にヤクザになった後は、1961年に姫路駅裏の

南地に売春宿「25時」を開業しています。

「25時」の経営自体は好調だったそうですが、1962年11月に起こった下記の

トラブルのせいで営業を続けることが困難になったため、結局は竹中組の

組事務所として再利用されることになりました。

同年11月、「25時」の女性従業員の愛人(木下会会員)が、「25時」で閉店間際まで飲んでいたため、竹中武の若衆が木下会会員を下駄で殴って追い出した。

女性従業員が警察に訴えたため、竹中武は傷害で逮捕され、神戸の鑑別所に

送られ、その後保護観察処分となった。

引用:竹中武

竹中武、岡山竹中組結成秘話とは?

兄・正久さんの山口組4代目就任以前は、竹中組の副組長を務めていた竹中武さんですが、

岡山県岡山市内に自ら岡山竹中組を発足し組長も兼務していました。

岡山竹中組設立までの経緯に関しては、1962年12月頃に正久さんの若衆・森田三郎さんが

ノミ行為を失敗して、岡山市在住の人間に借金を作ってしまったことから始まります。

その後、正久さんの代理として岡山まで借金の交渉に出向いた武さんは、

交渉が長引いている間に現地の不良たちと意気投合し、岡山市内に一大勢力を形成。

やがて岡山竹中組の結成へと至ることになりました。

竹中組の武勇伝…姫路事件では木下会会長を暗殺していた

姫路事件、始まりは津山事件だった

竹中兄弟の手で結成された竹中組ですが、1980年から1981年にかけて起こった

姫路事件の武勇伝が有名です。

出典:https://images-na.ssl-images-amazon.com

姫路事件に関しては、1980年1月に岡山県津山市内で、竹中組津山支部・

小椋義政さんらが射殺された津山事件が発端となっております。

津山事件は、服役中に木下会系平岡組の組員に愛人を寝取られた小椋さんが、

その復讐として平岡組に度々因縁をつけていたことが遠因となっていたようですね。

その結果、平岡組の組員である片岡一良と池元幸男に射殺されることとなった

小椋さんでしたが、竹中組側も木下会会長・高山雅裕さんの愛人宅を銃撃するなど、

報復行動に出ています。とはいえ、津山事件については、山口組系湊組組長の湊芳治さんが

仲介役を勝って出たこともあり、深刻な対立までには至らずにすぐに和解が成立する

ことになりました。

和解条件として、平岡組組長・平岡篤さんの指詰めと香典400万円が提示された他、

木下会側から事件関係者の絶縁の申し出があったものの、仲介役の湊さんは

「絶縁まではしなくてもいいだろう」と断っています。

しかしながら、この時の「絶縁まではしなくてもいいだろう」の解釈をめぐり、竹中組と

木下会の間に相違が出てしまったことが、姫路事件の原因となってしまったそうですね。

さらに「小椋と水杉の殺害に関係した木下会組員を絶縁にする」と高山は

表明したものの、湊が「絶縁まではしなくてもいいだろう」と発言し、

その場は竹中正久も高山も湊の提案を了承した。

湊の発言について竹中正久は「絶縁まではしないが、破門にすると解釈、一方の高山は「一切処分しなくてもいい」と解釈していたことが

さらに抗争を深刻にしてしまっている。

引用:姫路事件

姫路事件、木下会会長・高山雅裕が暗殺された

津山事件の後始末として木下会からの破門状を待っていた竹中正久さんでしたが、

一向に音沙汰がないことに激怒し、1980年3月下旬になると、山口組本部を訪ねて

田岡一雄組長に木下会への報復を示唆しています。

出典:https://images-na.ssl-images-amazon.com

その後1980年5月に、姫路市東駅前町にある木下会事務所から出て来た高山雅裕さんらを

竹中組のヒットマンたちが銃撃し、高山さんを含む2名の死者と3名の負傷者が出る

暗殺事件が起こります。

津山事件に関しては既に和解済みとの認識があった木下会は、高山さん暗殺の犯人が

竹中組関係者とは夢にも思っておらず、報復行為などはなかったとか。![]()

![]()

とはいえ、続く1980年7月に、竹中組系杉本組組員らによる「木下会系島津組津山支部幹部・

坂本貢さん拉致未遂事件」が起こると、木下会側も竹中組にアポイントを取り

騒動の真意を問いただすことになりました。

竹中組側の交渉役となった竹中武さんは、若衆2人を連れて木下会事務所に足を運び、

新たに会長となった大崎圭二さんと面談。その結果、騒動の原因が

「絶縁まではしなくてもいいだろう」の解釈の違いにあることに気が付きます。![]()

![]()

以降は、再度の和解交渉へと乗り出すこととなった竹中組と木下会でしたが、

1980年10月に高山さんを暗殺したヒットマンたちが逮捕されるなどしたため、

和解が成立したのは1981年3月になってからでした。

ちなみに、姫路事件と呼ばれる一連の騒動で逮捕された竹中組組員は49名にも上ったとか。

竹中武の武勇伝…山一抗争の後始末に納得出来ず山口組と対立した

竹中武、山一抗争で兄・竹中正久が暗殺されていた

1981年7月に田岡一雄組長が病死した後の山口組ですが、4代目候補筆頭だった山口組系

山健組組長・山本健一さんまで病死するといったアクシデントが続くことになりました。

そのため、山口組4代目の地位をめぐり、竹中正久さんを担ぐ勢力と山口組系山広組組長・

山本広さんを担ぐ勢力の間で対立が起こったそうですね。

山口組の跡目争いについては、最終的には正久さんが4代目組長に就任することで

決着がつき、竹中武さんも竹中組の組長に昇進した他、山口組直系若衆に就任しています。

しかしながら、正久さんの傘下に下ることを拒否した山本さんは、山口組を脱退して

一和会を結成。俗に言う山一抗争が勃発することとなりますが、1985年1月になると、

一和会のヒットマンにより正久さんらが暗殺されるという大事件が起こります。

騒動の悪化を恐れた岡山県警が、正久さんの密葬直後に武さんを野球賭博の容疑で逮捕し

1年5ヶ月間拘留することになりますが、4代目を暗殺された山口組の面々は一和会に対して

盛大な報復に転じ、全国各地で一和会系の組員が襲撃される事件が続きました。![]()

![]()

竹中武、一和会との和解案を拒否して山口組から脱退した

「竹中正久さん暗殺事件」に対する報復に燃えた山口組の面々でしたが、全国各地で

襲撃事件を繰り返した結果、他の暴力団組織にまで悪影響が生じ始めたため、

稲川会会長の稲川聖城さんが和解の仲介役に名乗りを挙げています。

前年3月24日に一和会特別相談役大川覚の長男が竹中組組員に襲撃されて

重傷を負ったが、長男は(一和会とは無関係だったものの)的屋だったことから、その煽りを食らって全国の主要な祭礼から的屋が締め出しを受け死活問題に

なっていた。

引用:山一抗争

また、山口組側もこれ以上の抗争の激化は組織の存続に関わるとの思いがあったようで、

稲川さんからの申し出に乗り気だったため、竹中武さんが釈放された1986年6月時点で、

山一抗争の和解は決定的な情勢になっていたようですね。

武さんとしては、一和会のトップの山本広さんが存命な限りはケジメがついていないとの

思いが強かったようですが、山口組執行部は、山本さんの引退と一和会解散を条件に

山一抗争を強引に終結。後に発足した山口組5代目・渡辺芳則さん体制下では、

武さんに山口組若頭補佐の地位が用意されることになりました。

しかしながら、あくまで物事の筋に拘り続けた武さんは、1989年6月になると、

最高幹部の地位を捨てて山口組を脱退しております。![]()

![]()

竹中武、山竹抗争では山口組に反撃はしなかった

出典:https://images-na.ssl-images-amazon.com

山口組脱退後の竹中組の面々は、雲隠れした山本広さんの居場所を突き止めるために、

元一和会関係者を次々と襲撃しています。

そんな竹中組の行動に業を煮やした山口組執行部は、竹中武さんに引退と組の解散を

要求したものの武さんは断固として拒否したようですね。

そのため、竹中組の暴走を止める覚悟を決めた山口組は公然と抗争をしかけるようになり、

竹中組の組員たちが襲撃される事件が続出するようになりました。![]()

![]()

![]()

山竹抗争と呼ばれる一連の抗争が開始されると、脱退時には2000人を数えた組員たちの

離脱が相次ぎ、竹中組は1990年頃には組員数十人程度の弱小組織へと転落してしまったとか。

ちなみに、あくまで山本さんの命を取ってケジメをつけることだけが目的だった武さんは、

組事務所にショベルカーで殴り込みをかけられるなどの嫌がらせを受けても、

山口組に対する反撃は一切控えていたとか。![]()

![]()

![]()

竹中武の家族情報…若い時分から連れ添った嫁と娘がいた

出典:https://images-na.ssl-images-amazon.com

竹中武さんの家族情報に関しては、大物ヤクザとはいえ家族は私人であるため、

マスメディアなどで特集されることもなく情報は少ない状況となっています。

とはいえ、数少ない情報を総合すると、竹中さんは売春宿「25時」を

経営していた頃に知り合った女性と結婚しており、娘がいるようですね。

竹中武の晩年と現在…2008年に亡くなっていた

竹中武、死因は肝臓がんだった

竹中武さんの晩年ついては、山口組を脱退してまで命を狙っていた山本広さんが1993年

8月に病死してしまったこともあり、山竹抗争も自然消滅することになりました。![]()

![]()

![]()

その後も岡山県岡山市で竹中組組長として活動していた武さんの元には、山口組からの

復帰話も持ち込まれたようですが、条件の折り合いがつかずに流れてしまったとか。![]()

![]()

そのため、山口組脱退後は独立組織として奮闘していた武さんでしたが、

2008年3月に64歳の若さで亡くなっています。

武さんの死因については肝臓がんだったようで、年初めから体調を崩して入院をしてた

ようですね。武さん亡き後の竹中組は、兄である竹中正さんが跡を引き継いだようですが、

その正さんも2014年5月に死去してしまいました。![]()

![]()

![]()

竹中武についてまとめてみると…

出典:https://encrypted-tbn0.gstatic.com

山口組最高幹部の地位よりもケジメを優先したことで「最後の任侠」とも呼ばれていた

竹中武さんですが、晩年は袂を分かった山口組から復帰話が持ち込まれるなど、

地位回復の動きもあったようですね。

武さんのご冥福を祈りつつ、この記事のまとめを終了させて頂きます。

初めて知りましたが竹中家の男性は、ほとんど極道の道へ進んだんですね。

占い師の母が「良い時ばっかりはない、落とし穴がある」と言ってました。

竹中武さんも、兄 (三男) を暗殺されてケジメを優先したばっかりに、2000人いた

組員が激減し弱小組になったけど、山口組だけは手を出さなかったから、

復帰話が出たんだと思います。

あの三女は、人を試すようなところがある。あの子は嘘つき ![]()

![]()

![]()

あの子は1人の時は弱く、後ろに誰かが憑くと強く出る ![]()

![]()

![]()

![]()

伊勢物語絵巻六五段(在原なりける男)

むかし、おほやけおぼして使う給ふ女の、色ゆるされたるありけり。 大御息所とていますがりけるいとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、 まだいと若かりけるを、この女あひしりたりけり。男、女方ゆるされたりければ、 女のある所に来てむかひをりければ、女、いとかたはなり、身も亡びなむ、 かくなせそ、といひければ、 思ふにはしのぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ といひて曹司におり給へれば、例の、この御曹司には、人の見るをも知らでのぼりゐければ、この女、思ひわびて里へゆく。  されば、何のよきことと思ひて、いき通ひければ、皆人聞きて笑ひけり。 つとめて主殿司の見るに、沓はとりて、奥になげ入れてのぼりぬ。  かくかたはにしつつありわたるに、身もいたづらになりぬべければ、つひにほろびぬべし とて、この男、いかにせむ、わがかかる心やめたまへ、と仏神にも申しけれど、 いやまさりにのみおぼえつつ、なほわりなく恋しうのみおぼえければ、陰陽師、神巫よびて、恋せじといふ祓への具してなむいきける。祓へけるままに、いとど悲しきこと数まさりて、 ありしよりけに恋しくのみおぼえければ、 恋せじと御手洗河にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな といひてなむいにける。  この帝は、顔かたちよくおはしまして、仏の御名を御心に入れて、御声はいと尊くて申し 給ふを聞きて、女はいたう泣きけり。かかる君に仕うまつらで、宿世つたなく、悲しきこと、このをとこにほだされて、とてなむ泣きける。かかるほどに、帝きこしめしつけて、 このをとこをば流しつかはしてければ、この女のいとこの御息所、女をばまかでさせて、 蔵にこめてしをりたまうければ、蔵にこもりて泣く。 海人の刈る藻にすむ虫のわれからと音をこそ泣かめ世をば恨みじ と泣きをれば、このをとこ、人の国より夜ごとに来つつ、笛をいとおもしろく吹きて 、声はをかしうてぞ、あはれに歌ひける。かかれば、この女は蔵にこもりながら、 それにぞあなるとは聞けど、あひ見るべきにもあらでなむありける。 さりともと思ふらむこそ悲しけれあるにもあらぬ身をしらずして と思ひ居り。をとこは、女しあはねば、かくし歩きつつ、人の国に歩きて、かくうたふ。 いたづらにゆきては来ぬるものゆゑに見まくほしさに誘はれつつ 水の尾の御時なるべし。大御息所も染殿の后なり。五条の后とも。 ( 文の現代語訳 ) 昔、天皇が御寵愛になって召しつかわれた女で、禁色を許された者があった。 大御息所としておいでになられたお方の従妹であった。殿上に仕えていた在原という男で、 まだたいそう若かった者を、この女は愛人にしていた。男は、宮殿内の女房の詰所に出入りを許されていたので、女のところに来て向かい合って座っていたところ、女が、とてもみっともない、身の破滅になりますから、そんなことはやめなさい、と言ったので、男は あなたを思う心に忍ぶ心が負けてしまいました、あなたに会える喜びにかえられれば、 どうなってもよいのです と読んだ。(そして女が)曹司に下ると、例の男は、この曹司に、人目を憚らずに ついて来たので、この女は、困り果てて実家に帰ったのだった。 すると(男は)、なんと都合のよいことだと思って、(女の実家に)通って行ったので、 人々が聞きつけて笑ったのであった。朝方に、主殿司がその様子を見ると、 男は靴を手に取って、それを沓脱の奥に投げ入れて昇殿したのだった。 このように見苦しいことをしながら過ごしているうちに、これでは自分もだめになって しまって、遂には破滅してしまうだろうからとて、この男は、どうしよう、このように はやる心を静めて下さいと神仏に御願い申し上げたが、いよいよ思いが募るのを覚えて、 やはりやたらと恋しいとのみ思えたので、陰陽師や神巫を呼んで、恋せじというおはらいの 道具を持参して(川へ)いったのだった。しかし、お祓いをするにつけても、ますます いとしいと思う心が募って来て、もとよりもいっそう恋しく思われたので、(男は) 恋をすまいと御手洗河にしたみそぎを、神は受け入れては下さいませんでした と読んで、立ち去ったのだった。 この時の帝は、顔かたちが美しくいらして、仏の名号をお心にかけられ、お声もたいそう 尊く念仏を唱えられるので、それを聞いて、女はひどく泣いた。このような尊い君に おつかいせずに、宿世つたなく悲しいことに、この男にほだされてしまった、といって 泣いたのだった。そのうちに、帝が事情をお知りになって、この男をば流罪になさったので、この女の従姉の御息所が女を呼びつけて、蔵に閉じ込めてしまった。 それで女は、蔵にこもって泣いたのだった。そして、歌うには 海人の刈る藻に住む虫のワレカラのように、声を立てて泣きましょう、 世の中を恨むことなどしないで するとこの男は、他国より夜毎にやってきては、笛をたいそう上手に吹いて、美しい声で、 哀れげに歌ったのだった。それで、女は蔵にこもりながら、男がそこにいるらしいと 思いつつ聞いていたが、互いにあうこともならなかったのだった。そこで女は、 あの方がいつかは会えると思っていらっしゃるようなのが悲しい、 生きているかわからぬようなわが身の境遇を知らないままに と思っていたのだった。男の方は、女があってくれないので、 このように笛を吹いて他国を歩きながら、次のように歌うのであった。 会えると思って行っては空しくもどってくるのだが、 それは会いたい思いに誘われてのことなのだ 水の尾帝の次代のことであろう。大御息所というのも染殿の后のことだと言われている。 あるいは五条の后とも言われている。 ( 文の解説 ) ●おほやけ:天皇、●おぼして:御寵愛になって、 ●色許されたる:色は禁色のこと、天皇や皇族以外の者が着用することを禁止された色、 ●大御息所:皇子や皇女を生んだ女御のこと、ここでは文徳天皇の女御で清和天皇の母である藤原明子、●いますがり:おいでになる、●この女あひしりたりけり:この女が愛人にして いた、●女方ゆるされたり:女方への出入りを許されていた、●かたはなり:見苦しい、 ●身も亡びなむ:身も破滅してしまうでしょう、●かくなせそ:そんなことはなさいますな、「な~そ」は禁止の表現、●逢ふにしかへば:あえる喜びにひきかえれば、 ●さもあらばあれ:そうならばそれでよい、どうなってもよい、●曹司:宮仕えの女房が さがって休息する部屋、●人の見るをも知らで:人の見ているのもかまわないで、 「知らで」は気にしない、●思ひわびて:困り果てて、●つとめて:早朝、 ●主殿司:雑用に従事する役人、●身もいたづらになりぬべければ:身が駄目になってしまいそうなので、●つひにほろびぬべし:ついには破滅してしまうだろう、●わりなく:やたらと、●祓への具して:祓いの道具を持って、●いとど:いといとの短縮形、ますます、 ●ありしよりけに:以前よりいっそう、●つかうまつらで:おつかいしないで、 ●きこしめしつけて:お聞き及びになって、●まかでさせて:退出させて、 ●海人の刈る藻にすむ虫の:われからの枕言葉、われからは海草の間に住む虫、声を立てて 泣く、●世をばうらみじ:世の中を恨むまい、●それにぞあなる:そこに(男が)いる らしい、●あひ見るべきにもあらで:お互いに会うこともならずに、 ●さりともと:そうではあろうとも、●見まくほしさ:あって見たさに、 ●水の尾の御時:清和天皇の時代、●染殿の后:文徳天皇の后、●五条の后:文徳天皇の母、 (絵の解説) 一枚目:男が清涼殿のなかで女と向き合って座っているところか、あるいは女が曹司に 下ったところを男がついてきたところか、いずれかであろう。 二枚目:女のもとを訪れた男が、早朝沓を手にして出ているところだろう、 この後、男はその沓を清涼殿の沓入れの奥に放り投げて出処するわけであろう 三枚目:この絵には川のほとりに大勢の男女が集まっているところが描かれているが、 本文とは対応していないように思われる、あるいは、大勢の陰陽師や神巫を従えて 大々的にみそぎをしているところを描いたつもりか 四枚目:男が笛を吹きながら女のいる蔵の周りを歩き回っているところを描いたもの (付記) 業平と藤原高子の愛を、改めて取り上げて、簡単な物語にしたものだが、矛盾の多いことが 古来指摘されている。実際には業平は高子より17歳も年上なのに、この物語では、 二人は同じくらいの年か、あるいは女の方が年上であるかのように書かれている。 男の思慮のない振る舞いに対して、女のほうがなにかと思慮があるように描かれている わけだ。だが、そうした事情を度外視して読めば、男女の切ない恋物語ということになる。 いつもありがとうございます。 最後までお読みいただき、ありがとうございました |