今こそ繰り返し読める紙の本の価値を見直し

情報の洪水から子供を守れ!

おはようございます みなさん

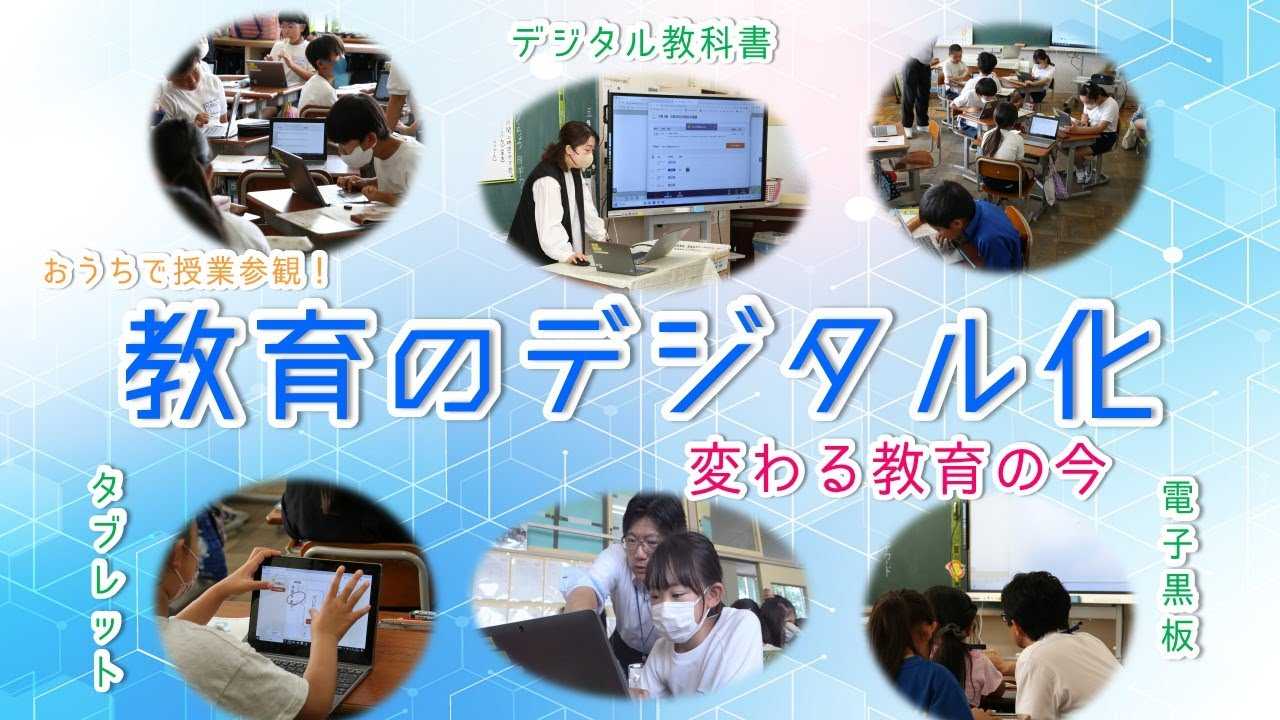

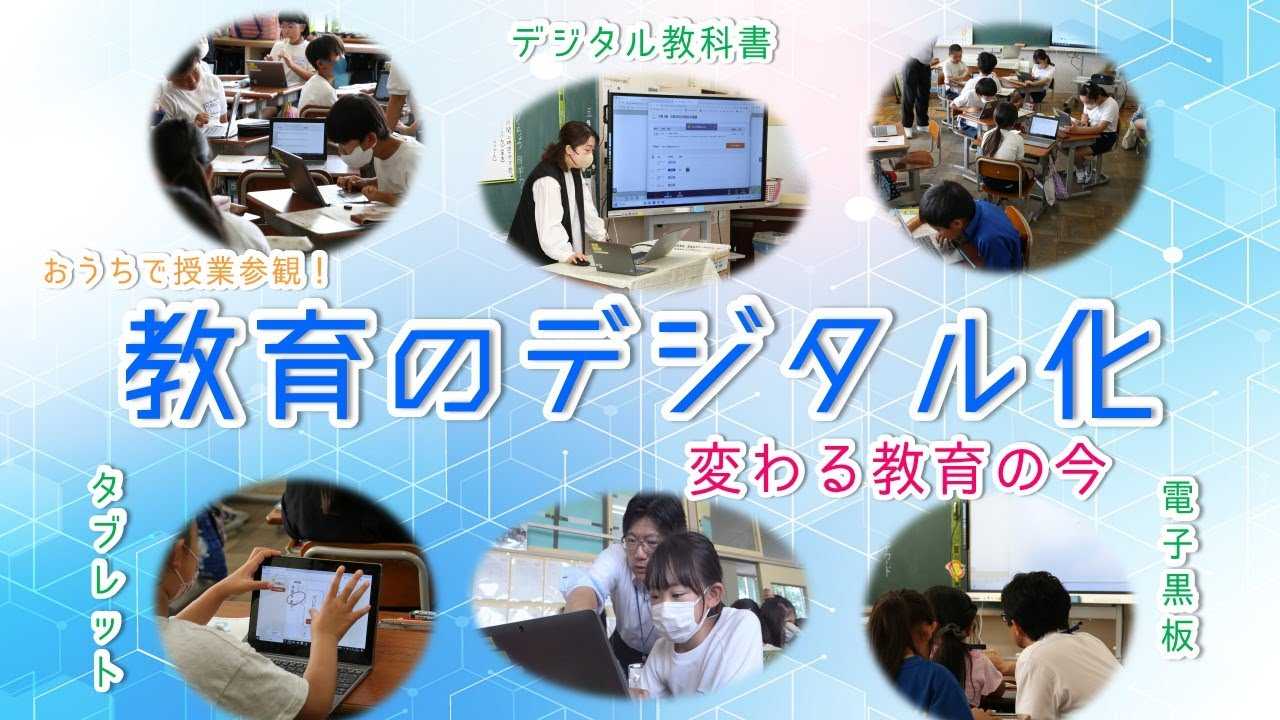

「教育のデジタル化」が進む中

子供の学力低下が深刻なレベル ─

今こそ繰り返し読める紙の本の価値を見直し

情報の洪水から子供を守れ

!https://the-liberty.com/article/22293/

《ニュース》

文部科学省は7月31日

小中学生を対象にした学力調査である

「経年変化分析調査」(2024年度)の結果を公表しました

全ての教科で3年前の前回を下回っており

子供の学力が大幅に低下していることが衝撃を与えています

《詳細》

調査の対象は全国で抽出した小6(約3万人)と中3(約7万人)で

教科は国語

算数・数学

英語(英語は中3のみ)

結果は500点を基準としたデータで公表されました

平均点が最も下がったのは英語で

前回比22.9点減の478.2点となりました

算数は20.9点減

小学国語は15.9点減

中学国語は12.7点減

数学は8.0点減でした

前回21年度は下がった教科がなかったことから

識者や文科省内では

「こんなに下がったことはない」「深刻だ」

との認識が広がっています

また

同日公表された「全国学力テスト」(2025年度)では

全教科で「記述力」や理由や根拠を

明確にして書く「論理的に説明する力」の弱さが目立ちました

国語では

「正しい敬語が使えない」

「自分の考えが相手に伝わるように書く力が低下」

といった傾向がでています

また

大量の情報の中で

何が自分に必要かを取捨選択する能力が

足りていないことが危惧されています

同時に行われたアンケート調査では

「授業の内容がよく分かる」と回答した

児童・生徒が減少傾向で

授業の内容がよく分かっていない子が

増加していることが分かりました

さらに

同調査では「読書好き」や

「蔵書数が多い」生徒ほど

好成績である傾向が明らかになった一方

読書が好きな生徒の割合は過去最低になり

小6は36.6%(24年は42.1%)

中3は30.4%(同38.0%)となっています

《どう見るか》

学力低下の大きな原因の一つとして

「教育のデジタル化」が進み

電子機器を使いすぎていることは見逃せません。

政府は2019年度から「GIGAスクール構想」で

小1から中3まで

一人一台タブレット端末の配布を進めてきました

コロナ禍で学校が休校になるなか

オンライン学習のツールとして急速に導入が進み

現在は全国の9割以上の小中学校で活用されています

文科省はさらなるデジタル推進を掲げ

今年の2月には

デジタル教科書を「正式な教科書」にするとした中間案をまとめ

今秋には具体的な方針を示すとしています

一方

世界ではデジタルを積極導入した「教育先進国」で

子どもの学力低下や心身の不調が顕在化し

見直しの動きが相次いでいます

かつて

教育先進国とされたフィンランドでは

一人一台にノートパソコンを配るなど

デジタル化した教科書や教材を多用する中で学力が低下

22年に行われた国際学力調査では3分野で9~20位と低調で

紙の教科書に戻す動きがでています

デジタル媒体は

「拾い読み」や「流し読み」といった

浅い読みになりやすいとの研究も進んでおり

思考を育てる教育利用には不向きとの指摘があります

日本でも

既に各地の小中学校の校長から

「(授業中に)授業と関係ない

ネットやゲームの操作に集中してしまう」

などの懸念の声が出ています

(2025年1月16日付読売新聞オンライン)

さらには家庭学習にも影響が出ています

ある小学生は

宿題をするためにタブレットを使っていたものの

次第にゲーム実況などの動画を見るようになり

多い日には一日5時間も見るようになったといいます

(2025年6月29日付NHKニュースWeb)

今回のアンケート調査でも

前回より子供の「ゲームやスマホを使う時間」が増え

そもそもの勉強時間が減っているとの結果が出ました

そして

スマホやゲームを使う子供ほど

成績が低い傾向がみられました

子供時代に情報の洪水にのまれる危険性は

世界的にも問題になっています

オーストラリアは

義務教育期間が終わる15歳までの子供に対し

Xやインスタグラム

TikTokなどのSNS利用を禁止することを決めていましたが

7月30日にはYouTubeも禁止対象とするなど

さらに踏み込んだ対策に出ています

大川隆法・幸福の科学総裁は

最新刊『成功をつかむ発想法』の中で

次のように指摘しています

「電子機器に子供時代から接しているという人が多くなってきて

─ちょっと世代交代は起きてはいるのだけれども─

やはりこの世代の危機も私は一つは感じています

はっきり言って

「頭が悪くなっている」

「基本的には

やはり

紙に書いた本とか問題集とかを鉛筆を持って

解くような練習を(中略)やった人が

やはり定着していきますから

学力にはっきり差がついていきます」

デジタル機器は

「通り過ぎていく情報」と相性がよく

努力感を伴う「練習」「定着」には

向いていないことを悟る必要があります

さらに

読書の意義として

同書でこのように説かれています

「やはり『読書』をし

繰り返し繰り返し読んで

読めるものがあって

それで覚えているという力が

ものすごい力になるのです

情報が今

洪水状態であるがゆえにこそ

むしろ

自分が繰り返し読めるものがあって

それが心のなかで血肉となって残っている状態になっている

これが発想のもとなのです」

情報過多の時代だからこそ

子供の頃に読書の習慣を身につけることは一生の宝となります

大人世代も

良書を紙で繰り返し読むことの価値を見直す必要があるでしょう

ザ・リバティweb

電子書籍を呼んでいますが

確かに記憶に残る量が紙の書籍と違って

少ないように感じます

紙の書籍のように手で触ってページをめくる動作が

以外に手から頭に内容が伝わる気がする

特に指を文字にそって追って行くと

より記憶に残るようです

五感で覚えると言いますが

目で見て

耳で聞いて

手で書いてみてと

五感多くを使うと

より記憶に残って行くのでしょう

そうであるなら

電子書籍でも

声に出して読むということをすれば

効果があるかもしれませんね

例えばの話ですが・・・

今日の光の言霊は【道が開けない理由】です

「道が開けない理由は

感謝の念の不足にある」

一昨日のブログの光の言霊に

【光に満ちた毎日】

というのがありました

ここでは感謝と反省が

光に満ちた毎日に繋がると説かれていました

毎日が光に満ちていないと

道は開けないでしょうね

まずは自分と関わるすべてのことに

感謝することから始めましょう

情報の洪水から子供を守れ!

おはようございます みなさん

「教育のデジタル化」が進む中

子供の学力低下が深刻なレベル ─

今こそ繰り返し読める紙の本の価値を見直し

情報の洪水から子供を守れ

!https://the-liberty.com/article/22293/

《ニュース》

文部科学省は7月31日

小中学生を対象にした学力調査である

「経年変化分析調査」(2024年度)の結果を公表しました

全ての教科で3年前の前回を下回っており

子供の学力が大幅に低下していることが衝撃を与えています

《詳細》

調査の対象は全国で抽出した小6(約3万人)と中3(約7万人)で

教科は国語

算数・数学

英語(英語は中3のみ)

結果は500点を基準としたデータで公表されました

平均点が最も下がったのは英語で

前回比22.9点減の478.2点となりました

算数は20.9点減

小学国語は15.9点減

中学国語は12.7点減

数学は8.0点減でした

前回21年度は下がった教科がなかったことから

識者や文科省内では

「こんなに下がったことはない」「深刻だ」

との認識が広がっています

また

同日公表された「全国学力テスト」(2025年度)では

全教科で「記述力」や理由や根拠を

明確にして書く「論理的に説明する力」の弱さが目立ちました

国語では

「正しい敬語が使えない」

「自分の考えが相手に伝わるように書く力が低下」

といった傾向がでています

また

大量の情報の中で

何が自分に必要かを取捨選択する能力が

足りていないことが危惧されています

同時に行われたアンケート調査では

「授業の内容がよく分かる」と回答した

児童・生徒が減少傾向で

授業の内容がよく分かっていない子が

増加していることが分かりました

さらに

同調査では「読書好き」や

「蔵書数が多い」生徒ほど

好成績である傾向が明らかになった一方

読書が好きな生徒の割合は過去最低になり

小6は36.6%(24年は42.1%)

中3は30.4%(同38.0%)となっています

《どう見るか》

学力低下の大きな原因の一つとして

「教育のデジタル化」が進み

電子機器を使いすぎていることは見逃せません。

政府は2019年度から「GIGAスクール構想」で

小1から中3まで

一人一台タブレット端末の配布を進めてきました

コロナ禍で学校が休校になるなか

オンライン学習のツールとして急速に導入が進み

現在は全国の9割以上の小中学校で活用されています

文科省はさらなるデジタル推進を掲げ

今年の2月には

デジタル教科書を「正式な教科書」にするとした中間案をまとめ

今秋には具体的な方針を示すとしています

一方

世界ではデジタルを積極導入した「教育先進国」で

子どもの学力低下や心身の不調が顕在化し

見直しの動きが相次いでいます

かつて

教育先進国とされたフィンランドでは

一人一台にノートパソコンを配るなど

デジタル化した教科書や教材を多用する中で学力が低下

22年に行われた国際学力調査では3分野で9~20位と低調で

紙の教科書に戻す動きがでています

デジタル媒体は

「拾い読み」や「流し読み」といった

浅い読みになりやすいとの研究も進んでおり

思考を育てる教育利用には不向きとの指摘があります

日本でも

既に各地の小中学校の校長から

「(授業中に)授業と関係ない

ネットやゲームの操作に集中してしまう」

などの懸念の声が出ています

(2025年1月16日付読売新聞オンライン)

さらには家庭学習にも影響が出ています

ある小学生は

宿題をするためにタブレットを使っていたものの

次第にゲーム実況などの動画を見るようになり

多い日には一日5時間も見るようになったといいます

(2025年6月29日付NHKニュースWeb)

今回のアンケート調査でも

前回より子供の「ゲームやスマホを使う時間」が増え

そもそもの勉強時間が減っているとの結果が出ました

そして

スマホやゲームを使う子供ほど

成績が低い傾向がみられました

子供時代に情報の洪水にのまれる危険性は

世界的にも問題になっています

オーストラリアは

義務教育期間が終わる15歳までの子供に対し

Xやインスタグラム

TikTokなどのSNS利用を禁止することを決めていましたが

7月30日にはYouTubeも禁止対象とするなど

さらに踏み込んだ対策に出ています

大川隆法・幸福の科学総裁は

最新刊『成功をつかむ発想法』の中で

次のように指摘しています

「電子機器に子供時代から接しているという人が多くなってきて

─ちょっと世代交代は起きてはいるのだけれども─

やはりこの世代の危機も私は一つは感じています

はっきり言って

「頭が悪くなっている」

「基本的には

やはり

紙に書いた本とか問題集とかを鉛筆を持って

解くような練習を(中略)やった人が

やはり定着していきますから

学力にはっきり差がついていきます」

デジタル機器は

「通り過ぎていく情報」と相性がよく

努力感を伴う「練習」「定着」には

向いていないことを悟る必要があります

さらに

読書の意義として

同書でこのように説かれています

「やはり『読書』をし

繰り返し繰り返し読んで

読めるものがあって

それで覚えているという力が

ものすごい力になるのです

情報が今

洪水状態であるがゆえにこそ

むしろ

自分が繰り返し読めるものがあって

それが心のなかで血肉となって残っている状態になっている

これが発想のもとなのです」

情報過多の時代だからこそ

子供の頃に読書の習慣を身につけることは一生の宝となります

大人世代も

良書を紙で繰り返し読むことの価値を見直す必要があるでしょう

ザ・リバティweb

電子書籍を呼んでいますが

確かに記憶に残る量が紙の書籍と違って

少ないように感じます

紙の書籍のように手で触ってページをめくる動作が

以外に手から頭に内容が伝わる気がする

特に指を文字にそって追って行くと

より記憶に残るようです

五感で覚えると言いますが

目で見て

耳で聞いて

手で書いてみてと

五感多くを使うと

より記憶に残って行くのでしょう

そうであるなら

電子書籍でも

声に出して読むということをすれば

効果があるかもしれませんね

例えばの話ですが・・・

今日の光の言霊は【道が開けない理由】です

「道が開けない理由は

感謝の念の不足にある」

一昨日のブログの光の言霊に

【光に満ちた毎日】

というのがありました

ここでは感謝と反省が

光に満ちた毎日に繋がると説かれていました

毎日が光に満ちていないと

道は開けないでしょうね

まずは自分と関わるすべてのことに

感謝することから始めましょう

【道が開けない理由】

「これだけ能力

才能があるのに

なぜか認められない」

という人は

おそらく

感謝の念が少ないはずです

これを考えてみてください

自分が現在あることに

どれだけ多くの人たちの力

おかげがあったかということを

考えていただきたいのです

道が開けない理由は

感謝の念の不足にある

ということを知らねばなりません

HS

『繁栄の法則』 P.73