数学者・岡潔が気づいた芥川の偉大さとは──

おはようございます みなさん

人物伝 芥川龍之介 アナザーストーリー(前編)──

数学者・岡潔が気づいた芥川の偉大さとは──

「神への愛」を十分に知り尽くした人

https://the-liberty.com/article/22097/

「羅生門」「蜘蛛の糸」「杜子春」などの短編小説を中心に

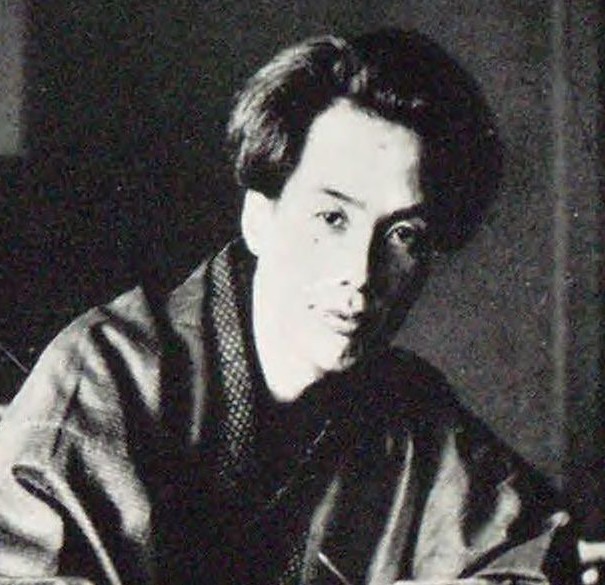

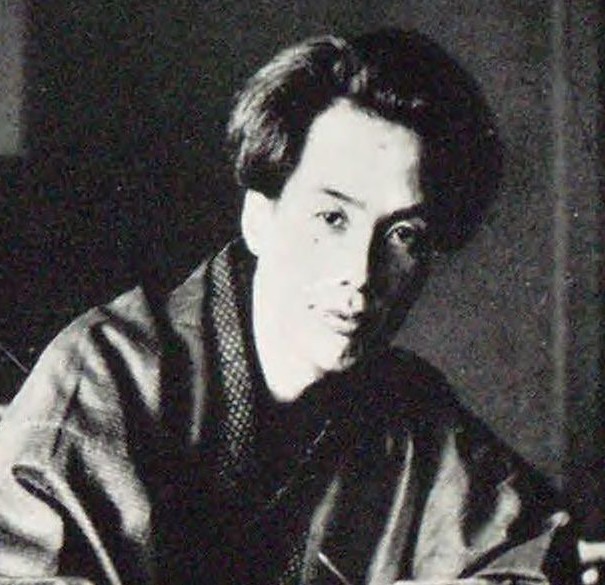

明治時代に活躍した文豪・芥川龍之介(1892~1927年)

その作品は

学校の教科書に掲載されるなど

多くの人に親しまれてきた

そんな芥川は

数多くの作品で

神仏の御心や信仰者の生き方を鮮やかに描き出しており

その実像は

「理知的な技巧派作家」という文学史的な評価だけには収まらない/font>

本誌2025年5月号「芥川龍之介が描いた『神への愛』」では

芥川が作品の中で釈尊と仏弟子

イエスとその使徒の素顔を描き出していたことを紹介した

大川隆法・幸福の科学総裁は

芥川について

エベレストあたりの地下付近にあり

宗教家をはじめ

芸術家や政治家などが霊的な覚醒を得るために修行をする

地球の霊的なセンターである

「シャンバラ」に出入りする

存在であることを明かしている(『メシアの法』)

今回は

その芥川龍之介に関するアナザーストーリーを2回に分けて

紹介する

今回は

その前編

◎自分の作品は「宗教の先触れ

前触れみたいなところはあったかもしれない」

実は

芥川は

大川総裁の霊言にたびたび登場しており

幸福の科学の映画にもさまざまな形で協力

今年5月23日公開の映画

『ドラゴン・ハート─霊界探訪記─』に関する

「参考霊言」も降ろしている

その中で芥川の霊は

自身の「蜘蛛の糸」「杜子春」などの霊的な作品に対する思いを

こう語っている

「確かに

宗教の先触れっていうか

前触れみたいなところはあったかもしれないね

宗教だとみんな敬遠するやつを

小説なら読めるっていう感じかな」

「この現代日本のための

何か文学の基礎をつくる一人として出たけどね

まあ

宗教的なものをね

何とか読み物のかたちで

人々の心に押し広げていくことをやらないと

明治以降は宗教のほうが埋没していきそうな感じもあったからね」

「短い文でいいから

人の心に残るようなものを何か

紡いでいきたいなあって気持ちはありましたよ」

(『映画「ドラゴン・ハート─霊界探訪記─」原作集』)

芥川の作品は

一文学者の枠を超えて

この世とあの世を貫く

「真理」の一端を示すところにまで届いていたのではないだろうか

◎「戯作三昧」で滝沢馬琴に仮託した「創作の本質」

古代ギリシャの哲学者であるソクラテスやプラトンが「知を愛する」道を説き

「真・善・美」の世界を求めたように

芥川の心の中にも

そうした理想への愛が燃えていた

それは特に

「戯作三昧」という作品にうかがえる

この作品の中では

江戸時代後期の長編小説『南総里見八犬伝』の著者・滝沢馬琴に仮託して

「創作の本質」が描かれる

物語は

銭湯で物思いに沈む馬琴の心に

「悠久なもの」が影を落した時に客の声が響き

思考が中断されるところから始まる

馬琴は不機嫌なまま帰宅するが

自宅で可愛い孫と語らう中で自分自身を取り戻す

そして

静かな夜に

「嵐のような勢い」で筆を駆る様が描かれる

「始め筆を下した時

彼の頭の中には

かすかな光のようなものが動いていた

が

十行二十行と

筆が進むのに従って

その光のようなものは

次第に大きさを増して来る

経験上

その何であるかを知っていた馬琴は

注意に注意をして

筆を運んで行った

神来の興(きょう)は火と少しも変りがない

起す事を知らなければ

一度燃えても

すぐに又消えてしまう

……『あせるな

そうして出来るだけ

深く考えろ。』

(中略)

『根かぎり書きつづけろ

今己(おれ)が書いている事は

今でなければ書けない事かも知れないぞ』

しかし

光の靄(もや)に似た流れは

少しもその速力をゆるめない

かえって目まぐるしい飛躍の中に

あらゆるものを溺らせながら

澎湃(ほうはい)として彼を襲って来る

彼は遂に全くその虜(とりこ)になった

そうして一切を忘れながら

その流れの方向に

嵐のような勢いで筆を駆った」

◎「悠久なもの」の影をとらえる芥川の偉大さに気づいた、数学者・岡潔

芥川は

「悠久なもの」の影をとらえ、描くことを創作の本質と捉えた

そこに芥川の偉大さがあることに気づいたのは

数学者として世界的業績を遺した岡潔である

「理想とか

その内容である真善美は

私には理性の世界のものではなく

ただ実在感としてこの世界と交渉を持つもののように思われる

芥川龍之介は

それを『悠久なものの影』ということばでいいあらわしている」

(岡潔『春宵十話』)

「真・善・美」の世界こそが実在の世界であり

この世は仮の世にすぎない──

それは

ソクラテスやプラトンが語ったギリシャ哲学の核心でもあった

芥川もまた

そうした「真・善・美」の世界を、実在感をもって捉えていたのだ

岡潔は

真・善・美を語る時に

芥川が使った「紫の火花」という言葉を引用し

永遠の美を求めた作家の生き様にならい

それを本の題名にもした

「『紫の火花』という表題は

旧い友人の(といっても会ったことはないのだが)芥川に

その激しい決意の表現を借りたのである」

(岡潔『紫の火花』)

この言葉は

短編「或阿呆の一生」に出てくる

この物語の主人公は

本屋で写真版のゴッホの画集を見ている間に

「突然画と云ふものを了解」する

そして

「写真版の中にも鮮かに浮かび上る自然を感じた」

後に街中を歩き

切れた電線が放つ「紫の火花」に目をとめた時

永遠の美を垣間見る

「彼は雨に濡れたまま

アスファルトの上を踏んで行った

雨はかなり烈しかった

彼は水沫(しぶき)の満ちた中にゴム引の外套の匂を感じた

すると目の前の架空線が一本

紫いろの火花を発していた

彼は妙に感動した

彼の上着のポケットは彼等の同人雑誌へ発表する彼の原稿を隠していた

彼は雨の中を歩きながら

もう一度後ろの架空線を見上げた

架空線はあいかわらず鋭い火花を放っていた

彼は人生を見渡しても

何も特に欲しいものはなかった

が

この紫色の火花だけは

──凄まじい空中の火花だけは命と取り換えてもつかまえたかった」

美の本質に迫るには人生を賭けなければならない

芥川の創作活動の根底には

そうした強い真理への愛が流れている

◎「芥川は『神への愛』を十分に知り尽くした人であった」

岡潔は

美が「真・善・美のうち最もわかりやすい」という理由で

芥川の逸話をよく取り上げた

そして

自らもまた数学を通して

真・善・美の実在を世に伝えようとした

物質世界の空間を「頼りないもの」と評し

「数学的空間の実在」に賭けるとも語っていた

(『春宵十話』)

岡潔の記述を見ると

芥川の感化力は文学の世界を超え

他の領域の天才にまで及んだことが分かる

芥川は

真理を垣間見た時の「発見の鋭い喜び」を作品に遺すことで

今なお

後代の天才に目覚めのきっかけを与え続けている

芥川が抱いた「真・善・美」の世界への愛は

言葉を換えれば

宗教の違いをも超えた

根源の神への愛でもあるだろう

大川総裁は

『芥川龍之介が語る「文藝春秋」論評』のまえがきで

こう評している

「芥川龍之介は

『新約聖書』において示されたキリスト教的な愛としての『アガペーの愛』

すなわち『神への愛』を十分に知り尽くした人であった

今

芥川賞を選考する人たちに

『アガペー』がわかるのか

文藝春秋社に『神への愛』がわかるのか

仏教をもよく解した龍之介の『蜘蛛の糸』がわかるのか

本書はそれを問うための

公開霊言である」

改めて芥川の作品を紐解けば

多くの新しい発見・気づきが得られるだろう

ザ・リバティweb

難しいことは分かりませんが

芥川龍之介は宗教に出てくる世界を

作品に表現させたことが分かります

それを岡潔が「美」の部分を感じとって

数学のカで「美」を表現したのだということでしょうか

今日のザ・リバティwebhは難しすぎて

残念ながら感想がかけません

今日の光の言霊は【「イイシラセ」】です

【「イイシラセ」】は分かりやすい

福音のことです

救世主が降臨し

全ての人を救われようとしている

この【「イイシラセ」】を弟子たちは

世界中の全ての人々に伝えなければならないのです

あの世で苦しんでいる人にも

【「イイシラセ」】に気付いた人は

伝えなければいけないのです

おはようございます みなさん

人物伝 芥川龍之介 アナザーストーリー(前編)──

数学者・岡潔が気づいた芥川の偉大さとは──

「神への愛」を十分に知り尽くした人

https://the-liberty.com/article/22097/

「羅生門」「蜘蛛の糸」「杜子春」などの短編小説を中心に

明治時代に活躍した文豪・芥川龍之介(1892~1927年)

その作品は

学校の教科書に掲載されるなど

多くの人に親しまれてきた

そんな芥川は

数多くの作品で

神仏の御心や信仰者の生き方を鮮やかに描き出しており

その実像は

「理知的な技巧派作家」という文学史的な評価だけには収まらない/font>

本誌2025年5月号「芥川龍之介が描いた『神への愛』」では

芥川が作品の中で釈尊と仏弟子

イエスとその使徒の素顔を描き出していたことを紹介した

大川隆法・幸福の科学総裁は

芥川について

エベレストあたりの地下付近にあり

宗教家をはじめ

芸術家や政治家などが霊的な覚醒を得るために修行をする

地球の霊的なセンターである

「シャンバラ」に出入りする

存在であることを明かしている(『メシアの法』)

今回は

その芥川龍之介に関するアナザーストーリーを2回に分けて

紹介する

今回は

その前編

◎自分の作品は「宗教の先触れ

前触れみたいなところはあったかもしれない」

実は

芥川は

大川総裁の霊言にたびたび登場しており

幸福の科学の映画にもさまざまな形で協力

今年5月23日公開の映画

『ドラゴン・ハート─霊界探訪記─』に関する

「参考霊言」も降ろしている

その中で芥川の霊は

自身の「蜘蛛の糸」「杜子春」などの霊的な作品に対する思いを

こう語っている

「確かに

宗教の先触れっていうか

前触れみたいなところはあったかもしれないね

宗教だとみんな敬遠するやつを

小説なら読めるっていう感じかな」

「この現代日本のための

何か文学の基礎をつくる一人として出たけどね

まあ

宗教的なものをね

何とか読み物のかたちで

人々の心に押し広げていくことをやらないと

明治以降は宗教のほうが埋没していきそうな感じもあったからね」

「短い文でいいから

人の心に残るようなものを何か

紡いでいきたいなあって気持ちはありましたよ」

(『映画「ドラゴン・ハート─霊界探訪記─」原作集』)

芥川の作品は

一文学者の枠を超えて

この世とあの世を貫く

「真理」の一端を示すところにまで届いていたのではないだろうか

◎「戯作三昧」で滝沢馬琴に仮託した「創作の本質」

古代ギリシャの哲学者であるソクラテスやプラトンが「知を愛する」道を説き

「真・善・美」の世界を求めたように

芥川の心の中にも

そうした理想への愛が燃えていた

それは特に

「戯作三昧」という作品にうかがえる

この作品の中では

江戸時代後期の長編小説『南総里見八犬伝』の著者・滝沢馬琴に仮託して

「創作の本質」が描かれる

物語は

銭湯で物思いに沈む馬琴の心に

「悠久なもの」が影を落した時に客の声が響き

思考が中断されるところから始まる

馬琴は不機嫌なまま帰宅するが

自宅で可愛い孫と語らう中で自分自身を取り戻す

そして

静かな夜に

「嵐のような勢い」で筆を駆る様が描かれる

「始め筆を下した時

彼の頭の中には

かすかな光のようなものが動いていた

が

十行二十行と

筆が進むのに従って

その光のようなものは

次第に大きさを増して来る

経験上

その何であるかを知っていた馬琴は

注意に注意をして

筆を運んで行った

神来の興(きょう)は火と少しも変りがない

起す事を知らなければ

一度燃えても

すぐに又消えてしまう

……『あせるな

そうして出来るだけ

深く考えろ。』

(中略)

『根かぎり書きつづけろ

今己(おれ)が書いている事は

今でなければ書けない事かも知れないぞ』

しかし

光の靄(もや)に似た流れは

少しもその速力をゆるめない

かえって目まぐるしい飛躍の中に

あらゆるものを溺らせながら

澎湃(ほうはい)として彼を襲って来る

彼は遂に全くその虜(とりこ)になった

そうして一切を忘れながら

その流れの方向に

嵐のような勢いで筆を駆った」

◎「悠久なもの」の影をとらえる芥川の偉大さに気づいた、数学者・岡潔

芥川は

「悠久なもの」の影をとらえ、描くことを創作の本質と捉えた

そこに芥川の偉大さがあることに気づいたのは

数学者として世界的業績を遺した岡潔である

「理想とか

その内容である真善美は

私には理性の世界のものではなく

ただ実在感としてこの世界と交渉を持つもののように思われる

芥川龍之介は

それを『悠久なものの影』ということばでいいあらわしている」

(岡潔『春宵十話』)

「真・善・美」の世界こそが実在の世界であり

この世は仮の世にすぎない──

それは

ソクラテスやプラトンが語ったギリシャ哲学の核心でもあった

芥川もまた

そうした「真・善・美」の世界を、実在感をもって捉えていたのだ

岡潔は

真・善・美を語る時に

芥川が使った「紫の火花」という言葉を引用し

永遠の美を求めた作家の生き様にならい

それを本の題名にもした

「『紫の火花』という表題は

旧い友人の(といっても会ったことはないのだが)芥川に

その激しい決意の表現を借りたのである」

(岡潔『紫の火花』)

この言葉は

短編「或阿呆の一生」に出てくる

この物語の主人公は

本屋で写真版のゴッホの画集を見ている間に

「突然画と云ふものを了解」する

そして

「写真版の中にも鮮かに浮かび上る自然を感じた」

後に街中を歩き

切れた電線が放つ「紫の火花」に目をとめた時

永遠の美を垣間見る

「彼は雨に濡れたまま

アスファルトの上を踏んで行った

雨はかなり烈しかった

彼は水沫(しぶき)の満ちた中にゴム引の外套の匂を感じた

すると目の前の架空線が一本

紫いろの火花を発していた

彼は妙に感動した

彼の上着のポケットは彼等の同人雑誌へ発表する彼の原稿を隠していた

彼は雨の中を歩きながら

もう一度後ろの架空線を見上げた

架空線はあいかわらず鋭い火花を放っていた

彼は人生を見渡しても

何も特に欲しいものはなかった

が

この紫色の火花だけは

──凄まじい空中の火花だけは命と取り換えてもつかまえたかった」

美の本質に迫るには人生を賭けなければならない

芥川の創作活動の根底には

そうした強い真理への愛が流れている

◎「芥川は『神への愛』を十分に知り尽くした人であった」

岡潔は

美が「真・善・美のうち最もわかりやすい」という理由で

芥川の逸話をよく取り上げた

そして

自らもまた数学を通して

真・善・美の実在を世に伝えようとした

物質世界の空間を「頼りないもの」と評し

「数学的空間の実在」に賭けるとも語っていた

(『春宵十話』)

岡潔の記述を見ると

芥川の感化力は文学の世界を超え

他の領域の天才にまで及んだことが分かる

芥川は

真理を垣間見た時の「発見の鋭い喜び」を作品に遺すことで

今なお

後代の天才に目覚めのきっかけを与え続けている

芥川が抱いた「真・善・美」の世界への愛は

言葉を換えれば

宗教の違いをも超えた

根源の神への愛でもあるだろう

大川総裁は

『芥川龍之介が語る「文藝春秋」論評』のまえがきで

こう評している

「芥川龍之介は

『新約聖書』において示されたキリスト教的な愛としての『アガペーの愛』

すなわち『神への愛』を十分に知り尽くした人であった

今

芥川賞を選考する人たちに

『アガペー』がわかるのか

文藝春秋社に『神への愛』がわかるのか

仏教をもよく解した龍之介の『蜘蛛の糸』がわかるのか

本書はそれを問うための

公開霊言である」

改めて芥川の作品を紐解けば

多くの新しい発見・気づきが得られるだろう

ザ・リバティweb

難しいことは分かりませんが

芥川龍之介は宗教に出てくる世界を

作品に表現させたことが分かります

それを岡潔が「美」の部分を感じとって

数学のカで「美」を表現したのだということでしょうか

今日のザ・リバティwebhは難しすぎて

残念ながら感想がかけません

今日の光の言霊は【「イイシラセ」】です

【「イイシラセ」】は分かりやすい

福音のことです

救世主が降臨し

全ての人を救われようとしている

この【「イイシラセ」】を弟子たちは

世界中の全ての人々に伝えなければならないのです

あの世で苦しんでいる人にも

【「イイシラセ」】に気付いた人は

伝えなければいけないのです

【「イイシラセ」】

私は

全人類に

福音を伝えるために

地上に下りました

それは

まさしく

「イイシラセ」

です

時は来たれり

すべての人々が

救われるのです

すべての人々を

すべての魂たちを

地獄にいる人も

天上界の低次元にいる人も

すべてを救うのです

HS

『救世の法』 P.218