周回遅れで導入目指す日本は教訓をフィンランドに学ぶべき

おはようございます みなさん

学力低下でデジタル教科書を止めたフィンランドでは

「紙のほうが理解しやすい」

周回遅れで導入目指す日本は教訓を学ぶべき

https://the-liberty.com/article/22019/

《ニュース》

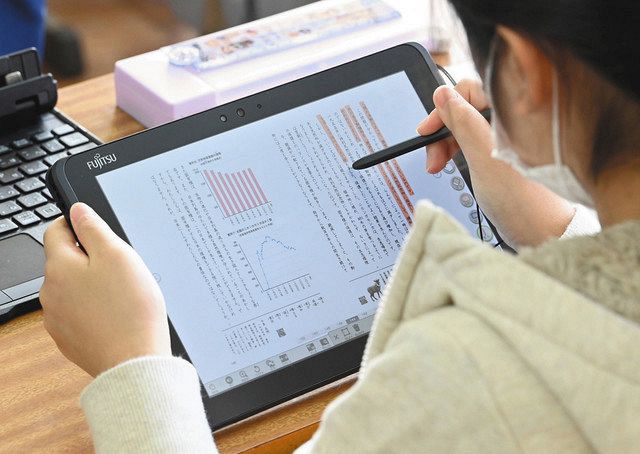

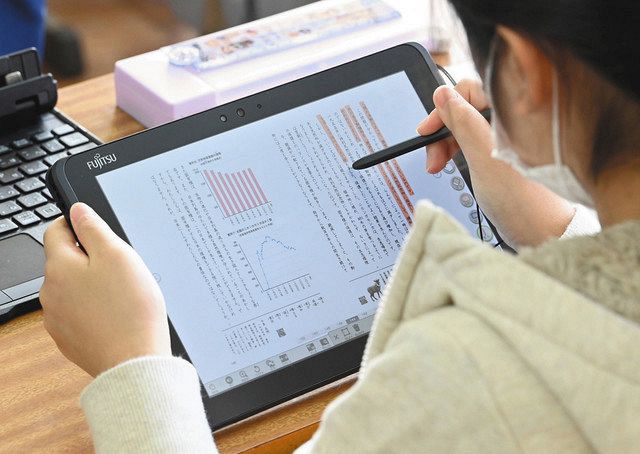

デジタル教科書をいち早く導入したフィンランドは

「紙の教科書」に戻すことで

いったん低下した学力の回復を目指しています

18日付読売新聞は

生徒

保護者

教員が紙への回帰を歓迎する様子を伝えました

《詳細》

フィンランドでは1990年代から教育にデジタルを導入し

情報通信技術(ICT)を利用した教育では世界最先端を進んでいました

2000年に始まった国際学習到達度調査(PISA)では読解力世界一

その後

数学的応用力や科学的応用力でも世界トップレベルで

フィンランドの教育は世界の注目を集めてきました

10年ほど前から生徒にノートパソコンが配られるようになり

デジタル教科書や教材を数多く使われてきましたが

2022年のPISAの順位は読解力が14位まで落ちるなど

学力低下が著しい状況となりました

そこでフィンランドは2023年

教科書を紙に戻し

鉛筆やペンを使う方向へと方針転換することを決めました

18日付読売新聞は

教育のデジタル化に先進的に取り組んだ

小都市リーヒマキ市の中学校の様子を伝えています

以前は

パソコンを使った授業が週に20時間を超えることもあり

生徒に「集中力の低下」や「短気になる」といった

問題が現れていたといいます

24年秋からは英語など外国語や

数学の授業の教科書が紙に戻され

25年秋からは物理や化学の教科書も紙に戻される予定です

14歳の中学生は

「パソコンで見る教科書は

どこを読めばいいか分からない時があった

紙の方が理解しやすい」と発言

中学の校長は

「紙の教科書は教室に落ち着きをもたらす」と話しています

市が23年末に行ったアンケートの結果では

保護者の7割が紙の教科書を希望し

教員の8割が外国語などの授業で紙を使いたいと回答しました

《どう見るか》

デジタル教科書をいち早く導入し

紙に戻しつつある国々の例を見れば

「デジタル化の見直し」の重要性は明らかです

フィンランドと同様に早期から

デジタル教育を進めてきたスウェーデンも

23年以降は紙の教科書を復活させました

2014年には

学校で「一人一台」のデジタル端末を持たせることを実現していましたが

PISAでの読解力調査の結果が低下したことを問題視し

方針を転換しています

また

フィンランドが順位を落とした22年

PISAで読解力・数学的応用力・科学的応用力で全て一位だった

シンガポールでは

教育省が

「デジタル機器の使用は発達段階に応じて適切なものであるべき」

として

小学生にデジタル端末を配らないことを決定しました

シンガポールもデジタル教育で先進的な取り組みを進めてきましたが

教育省が5つの小学校を対象に

デジタル機器の使用に関する調査を行ったところ

教師たちが「オンラインメディアやゲームによる注意力の低下」

「オンライン上のリスクにさらされる可能性」を指摘したことで

方針を転換しています

ユネスコは23年に発表したICT教育のレポートの中で

過度なICT使用と生徒の成績の間に「負の関連」があると指摘し

「教育におけるテクノロジーの付加価値についての

確固たる証拠はほとんどない」と言及しています

しかし

そうした中で日本は

文科省がデジタル教科書も正式な教科書として採用できるよう

26年度までに学校教育法を改正することを目指しています

小中学校では各教育委員会が

「紙」か「デジタル」のいずれかを選べる選択制となる見込みで

無償給与の対象となります

ただ

埼玉県だけでも

既に貸与されているタブレット端末の修理費や保険費用だけで

6億円を超えたという報道もあり(4月9日付NHK NEWS WEB)

端末の維持のために

自治体には多額の財政負担が加わります

また

義務教育ではない公立高校では

タブレット端末の購入が自費になる場合もあり

教育費を押し上げることになります

こうしていくら費用をかけても

「学力低下」「集中力の低下」「視力低下」など

発達段階の子供に害をもたらしてしまうなら

本末転倒になってしまいます

そもそも

ペンや鉛筆で「手書きで文字を書く」という行為は

思考力を深め

内容を深く理解することにつながります

(関連記事:2024年1月号

「ひらめきは『手書き』に降りる アナログ最強説」

https://the-liberty.com/article/21050/ )

人格形成の時代に

「アナログ」で考える習慣を持ったかどうかは

その後の人生を大きく左右することになるでしょう

本格的なデジタル教育は

始まって十数年の「実験段階」であり

その弊害が段々と明らかになっています

先を行く国々の取り組みを受け止め

日本の教育においても急激なデジタル化は見直し

「アナログ」の価値を重視するべきでしょう

ザ・リバティweb

学ぶときには

目で読んで覚え

声に出して口で覚え

耳で聞いて覚え

字に書いて手で覚える

人の五感の内

目・口・耳・手の四感で覚えると

学びが深まるのでしょう

紙の教科書の真新しいのは匂いも感じられると

鼻でも感じるので

五感全部が関係することになります

ところがデジタルになるとほとんど目だけ

指は動かすがキーボードを叩くだけで

字をなぞるものではない

読書をしても目で文字を追うだけで

ページを手で送ったりしない

そういう意味では

電子書籍で小説を読んでも

記憶に残る感覚が鈍くなっているようです

となると

話はずれますが

電子書籍は紙の書籍と違って

書店に並ぶわけでもなく

配送されるわけでもない

その上読んだ感覚が薄いとなれば

値段が高すぎるのではないでしょうか

デジタルの写真なんかも

沢山撮るがスマホを変えると

過去の動画や写真はほぼ見ません

プリントアウトされた紙の写真は

昔の撮ったものでもいつでも見ることが出来ます

考え過ぎると

薄ぺっらい時代を生きてるのかと空しくなってきます

今日の光の言霊は【読むことと働くこと】です

タイムリーな言霊です

ここで言う新聞も紙の新聞です

目で追って新聞を読んで

ページをめくり

新聞記事の一面で捉える

そして

重要な部分を読み取る

そこかえら

素材集めをすることで

頭の回転が速くなり

新聞で得た情報にアンテナの電波が繋がり

仕事も効率良くなるのでしょう

大川隆法総裁も毎朝新聞は全紙に目を通して

英語の新聞も紙読んで

ドイツ語新聞も読んでいると

最新経典の「なお一歩を進める」P.327で説かれています

本を読むことや新聞を読むことの重要さが説かれています

これから来る厳しい時代を生き切るには欠かせません

おはようございます みなさん

学力低下でデジタル教科書を止めたフィンランドでは

「紙のほうが理解しやすい」

周回遅れで導入目指す日本は教訓を学ぶべき

https://the-liberty.com/article/22019/

《ニュース》

デジタル教科書をいち早く導入したフィンランドは

「紙の教科書」に戻すことで

いったん低下した学力の回復を目指しています

18日付読売新聞は

生徒

保護者

教員が紙への回帰を歓迎する様子を伝えました

《詳細》

フィンランドでは1990年代から教育にデジタルを導入し

情報通信技術(ICT)を利用した教育では世界最先端を進んでいました

2000年に始まった国際学習到達度調査(PISA)では読解力世界一

その後

数学的応用力や科学的応用力でも世界トップレベルで

フィンランドの教育は世界の注目を集めてきました

10年ほど前から生徒にノートパソコンが配られるようになり

デジタル教科書や教材を数多く使われてきましたが

2022年のPISAの順位は読解力が14位まで落ちるなど

学力低下が著しい状況となりました

そこでフィンランドは2023年

教科書を紙に戻し

鉛筆やペンを使う方向へと方針転換することを決めました

18日付読売新聞は

教育のデジタル化に先進的に取り組んだ

小都市リーヒマキ市の中学校の様子を伝えています

以前は

パソコンを使った授業が週に20時間を超えることもあり

生徒に「集中力の低下」や「短気になる」といった

問題が現れていたといいます

24年秋からは英語など外国語や

数学の授業の教科書が紙に戻され

25年秋からは物理や化学の教科書も紙に戻される予定です

14歳の中学生は

「パソコンで見る教科書は

どこを読めばいいか分からない時があった

紙の方が理解しやすい」と発言

中学の校長は

「紙の教科書は教室に落ち着きをもたらす」と話しています

市が23年末に行ったアンケートの結果では

保護者の7割が紙の教科書を希望し

教員の8割が外国語などの授業で紙を使いたいと回答しました

《どう見るか》

デジタル教科書をいち早く導入し

紙に戻しつつある国々の例を見れば

「デジタル化の見直し」の重要性は明らかです

フィンランドと同様に早期から

デジタル教育を進めてきたスウェーデンも

23年以降は紙の教科書を復活させました

2014年には

学校で「一人一台」のデジタル端末を持たせることを実現していましたが

PISAでの読解力調査の結果が低下したことを問題視し

方針を転換しています

また

フィンランドが順位を落とした22年

PISAで読解力・数学的応用力・科学的応用力で全て一位だった

シンガポールでは

教育省が

「デジタル機器の使用は発達段階に応じて適切なものであるべき」

として

小学生にデジタル端末を配らないことを決定しました

シンガポールもデジタル教育で先進的な取り組みを進めてきましたが

教育省が5つの小学校を対象に

デジタル機器の使用に関する調査を行ったところ

教師たちが「オンラインメディアやゲームによる注意力の低下」

「オンライン上のリスクにさらされる可能性」を指摘したことで

方針を転換しています

ユネスコは23年に発表したICT教育のレポートの中で

過度なICT使用と生徒の成績の間に「負の関連」があると指摘し

「教育におけるテクノロジーの付加価値についての

確固たる証拠はほとんどない」と言及しています

しかし

そうした中で日本は

文科省がデジタル教科書も正式な教科書として採用できるよう

26年度までに学校教育法を改正することを目指しています

小中学校では各教育委員会が

「紙」か「デジタル」のいずれかを選べる選択制となる見込みで

無償給与の対象となります

ただ

埼玉県だけでも

既に貸与されているタブレット端末の修理費や保険費用だけで

6億円を超えたという報道もあり(4月9日付NHK NEWS WEB)

端末の維持のために

自治体には多額の財政負担が加わります

また

義務教育ではない公立高校では

タブレット端末の購入が自費になる場合もあり

教育費を押し上げることになります

こうしていくら費用をかけても

「学力低下」「集中力の低下」「視力低下」など

発達段階の子供に害をもたらしてしまうなら

本末転倒になってしまいます

そもそも

ペンや鉛筆で「手書きで文字を書く」という行為は

思考力を深め

内容を深く理解することにつながります

(関連記事:2024年1月号

「ひらめきは『手書き』に降りる アナログ最強説」

https://the-liberty.com/article/21050/ )

人格形成の時代に

「アナログ」で考える習慣を持ったかどうかは

その後の人生を大きく左右することになるでしょう

本格的なデジタル教育は

始まって十数年の「実験段階」であり

その弊害が段々と明らかになっています

先を行く国々の取り組みを受け止め

日本の教育においても急激なデジタル化は見直し

「アナログ」の価値を重視するべきでしょう

ザ・リバティweb

学ぶときには

目で読んで覚え

声に出して口で覚え

耳で聞いて覚え

字に書いて手で覚える

人の五感の内

目・口・耳・手の四感で覚えると

学びが深まるのでしょう

紙の教科書の真新しいのは匂いも感じられると

鼻でも感じるので

五感全部が関係することになります

ところがデジタルになるとほとんど目だけ

指は動かすがキーボードを叩くだけで

字をなぞるものではない

読書をしても目で文字を追うだけで

ページを手で送ったりしない

そういう意味では

電子書籍で小説を読んでも

記憶に残る感覚が鈍くなっているようです

となると

話はずれますが

電子書籍は紙の書籍と違って

書店に並ぶわけでもなく

配送されるわけでもない

その上読んだ感覚が薄いとなれば

値段が高すぎるのではないでしょうか

デジタルの写真なんかも

沢山撮るがスマホを変えると

過去の動画や写真はほぼ見ません

プリントアウトされた紙の写真は

昔の撮ったものでもいつでも見ることが出来ます

考え過ぎると

薄ぺっらい時代を生きてるのかと空しくなってきます

今日の光の言霊は【読むことと働くこと】です

タイムリーな言霊です

ここで言う新聞も紙の新聞です

目で追って新聞を読んで

ページをめくり

新聞記事の一面で捉える

そして

重要な部分を読み取る

そこかえら

素材集めをすることで

頭の回転が速くなり

新聞で得た情報にアンテナの電波が繋がり

仕事も効率良くなるのでしょう

大川隆法総裁も毎朝新聞は全紙に目を通して

英語の新聞も紙読んで

ドイツ語新聞も読んでいると

最新経典の「なお一歩を進める」P.327で説かれています

本を読むことや新聞を読むことの重要さが説かれています

これから来る厳しい時代を生き切るには欠かせません

【読むことと働くこと】

本や新聞を

よく読んでいる人たちの

七~八割ぐらいは

仕事がよくできるのです

素材集めを

熱心にやっていると

頭の回転も

速くなってくるため

仕事は

よくできるようになるのが

普通です

HS

『幸福の法』 P.94