国債の60年間召喚ルールって

バラマキでいい顔して使うだけ使って後は頼むってこと

おはようございます みなさん

3月2日2024年度の政府の予算案が

衆議院の本会議で可決されました

今回決まった予算では

1年間で政府が使うお金

歳出額は112兆5717億円と大変な多額に登っています

これは昨年度に継ぐ

過去2番目の規模となっています

現在政府の収入にあたる税収は

およそ70兆円です

歳出額は110兆円ですからその差は

40兆円

政府はこの差額40兆円を借金

すなわち

国債で賄っているのです

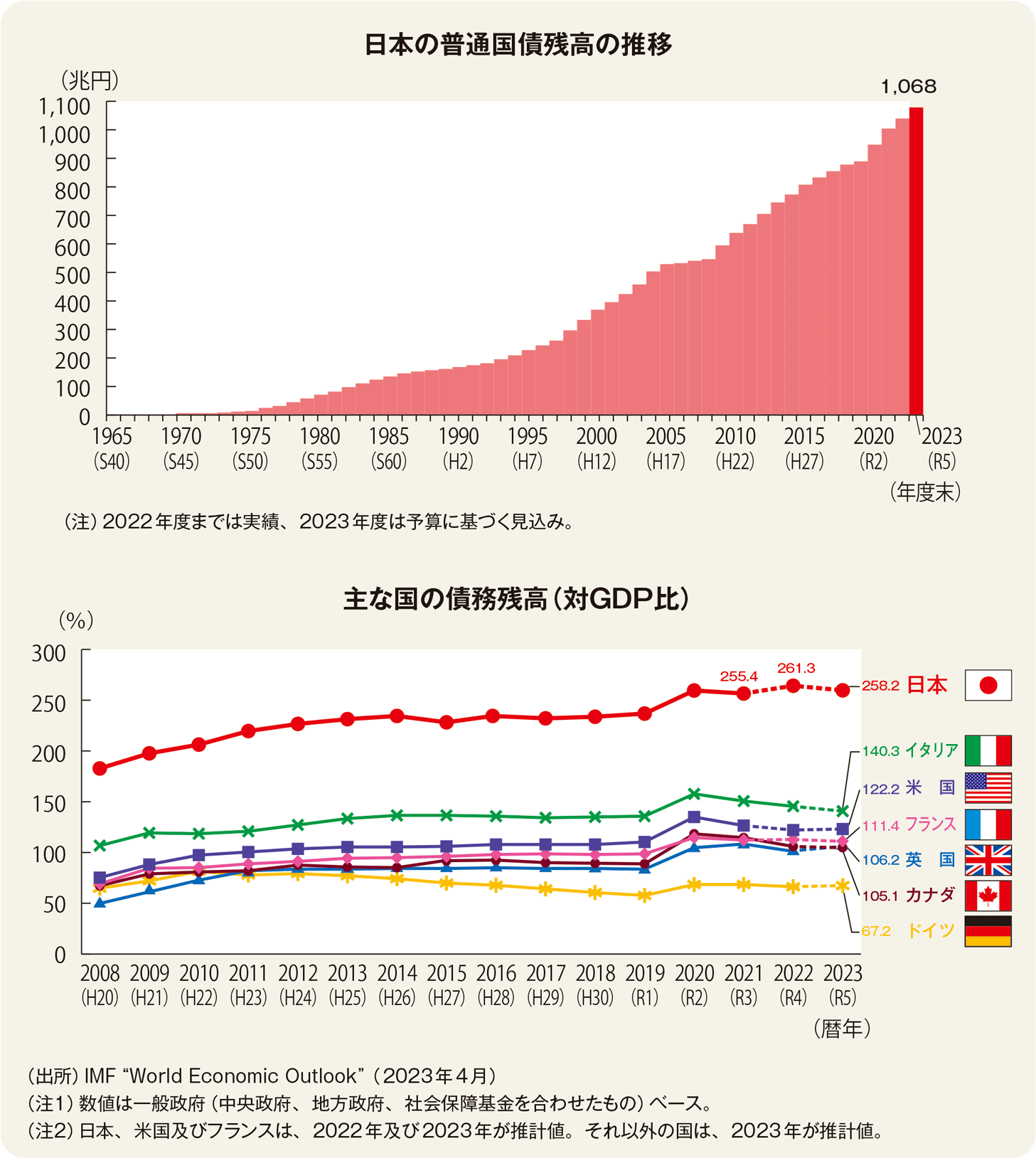

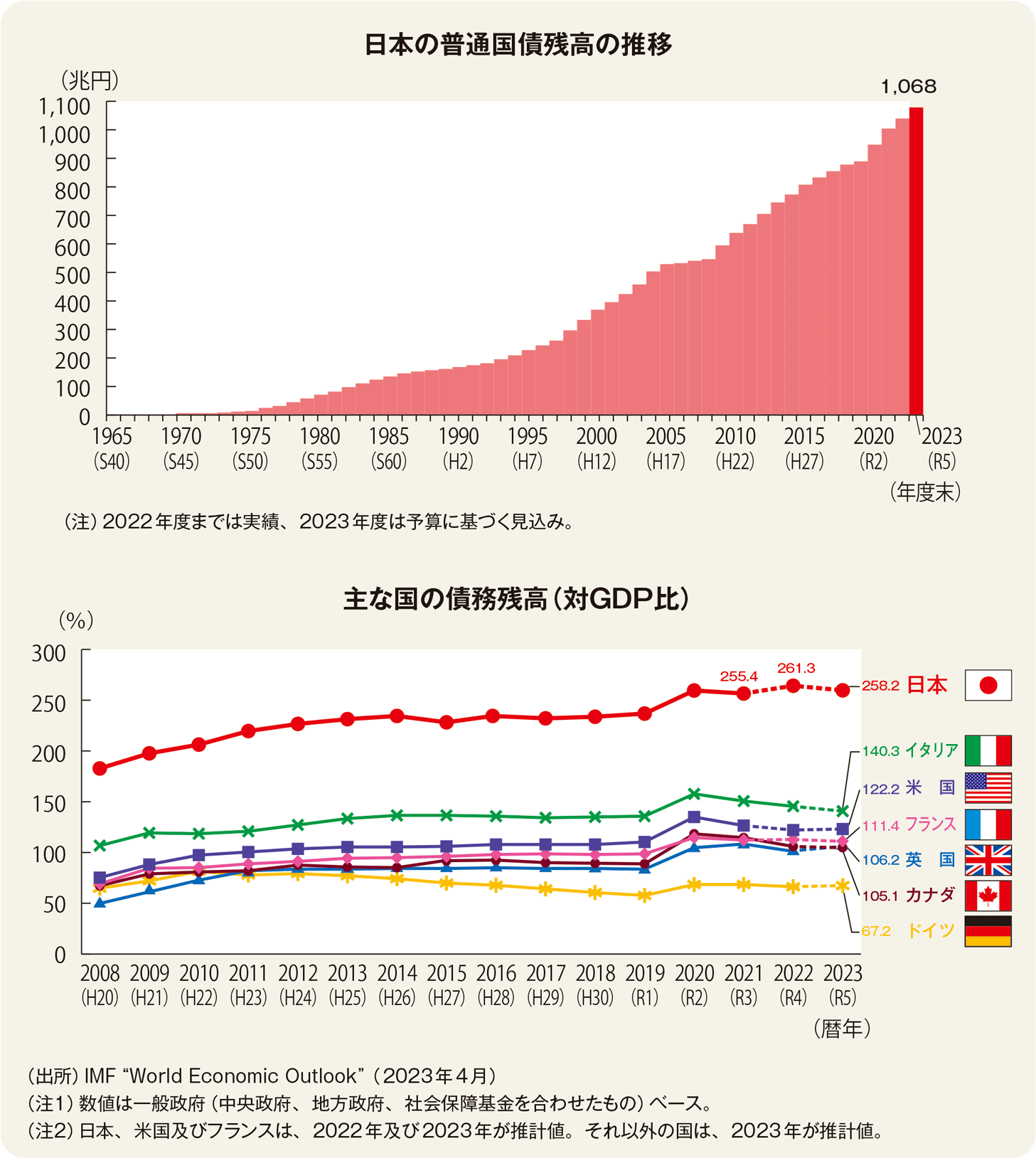

俯瞰的に見て

およそ30年は税収がそれほど増えない中

歳出額は拡大を続け毎年多額の借金を生み出してきました

そして

その国債は60年かけて返していくという

いわゆる60年召喚ルールの元で

今の若い世代またこれから生まれる世代が

そのツケを払うことになります

政府が歳出を拡大することは

実は将来世代への負担の押し付けで成り立っているのです

この状況をなくしていくためには

そもそも

財政の構造を変えなければなりません

政府が使うお金の最大の項目は社会保障費です

年金や医療などの社会保障給付の財源は社会保険料です

私たちの収入から社会保険料が天引きされています

それだけでは巨額の社会保障給付を賄えきれないために

政府が社会保障費に多額の税金を投じているのです

今

少子高齢化が急速に進んでいるため

今後

社会保障給付は拡大し続けていくと予想されています

社会保障のあり方を今抜本的に見直さなければ

今後さらに国際を発行する

あるいは大増税社会保険料の大幅な上げに

迫られることになります

年金制度を例に見てみると

年金制度では将来自分たちが

高齢者になって受ける年金は

自分たちが現役の時に積み立てる積み立て方式が

採用されていたのですが

1970年代に

年金給付の大盤振る舞いを始めて

積み立方式が成り立たなくなり

付加方式の高齢者が受けている世代の金は

今働いている現役層がこしらえるという方式に

移行したのです

現役層の人口が拡大する局面では

付加方式は成り立つのですが

今はまさに

少子高齢化が進んで支えられる高齢者層が増える一方

それを支える現役層が減少の一途をたどっています

1950年には

12人の現役層で高齢者1人を支える構造でしたが

現在は

現役層2人で高齢者1人を支える状況となっています

そして

およそ40年後の2065年には

1人の高齢者を1人の現役層で支える状況となるのです

それは例えば

自分の給料が30万円だとすると

30万円で自分や家族を支えるとともに

社会保障制度の元で

見知らぬ誰か分からない

高齢者1人を同時に養うということにするのです

このように社会保障の付加方式が採用されている中で

少子高齢化が急速に進むという日本では

今

最悪のコンビネーションが成り立っているのです

鈴木渡教授による試算では

厚生年金を会社のどに勤務している人が加入する年金について

若者と高齢者層など世代間でどのくらいの格差があるか

年金の大盤振る舞いの恩恵を受けた世代は

年金の支払う額よりももらう額の方が多い

「もらい得」となっている

一方

若い世代はもらう額よりも支払う額の方が多い

「払い損」となっています

今

23歳前後の2000年生まれの方を見てみますと

2610万円の「払い損」になるという試算となっています

3460万円の「もらい得」となっている

1940年生まれの方と比べますと

実に

6000万円ほどの開きがあるのです

そもそも

保険というのは加入者同士がお金を出し合い

将来のリスクに備えるという性質のものです

年金も年金保険というぐらいですから

本来は保険の1つであり

長生きし過ぎて資産がなくなって

飢え死ににするというリスクを

社会全体でカバーしようとするものです

決して年金は世代間での

所得再分配を行うための道具ではないはずです

若者はいわば加入すれば

必ず損する保険に

強制的に入らされている状況にあると言えます

このような

年金制度の歪みを無視し続けけるわけには参りません

年金をあるべき姿に戻すために

本来の年金制度のあり方について

徹底的な議論を行わなければなりません

幸福実現党

大川隆法党総裁は

少子高齢化が進むことによって起きる問題について

次のように述べています

今後シルバー民主主義と言って

高齢者たちが選挙民として増えてきます

高齢者の場合

投票率が高く

大体60%の人が投票します

一方

若者は30%しか投与しません

2倍ぐらい違うわけです

そうすると政治家としては

「年を取った方の票を集めたい」

という気持ちになるのです

団塊の世代を含め年配の世代は人口が多く

若い世代の方が少子高齢化で有権者数が少ないという中で

若者の方が投票率が少ないというのが実態です

実は

これこれまで政治の場でも

さすがに社会保障のあり方を

見直さなければならないのではないかという

動きが何度か出てはいたものの

結局のところ

その場のぎとしての制度の微修正にとまってしまい

制度を根本的に変えるというところまでは

至っていないというのが実情です

なぜ

根本改革に踏み込むことができなかったかと言えば

有権者の多くを占めるのがシルバー層であり

シルバー層の利益を優先する政治がが

行われたからに他なりません

臭いものには蓋をし

制度改革の先送りを続けてきた

これまでの政治こそ

シルバー民主主義が横行してきたことの証明と

言えるのではないでしょうか

島沢論教授(関東学院大学)が

最近の書籍でも述べています

政治学の中でえシルバー民主主義の脱却に向けて

若者の声を政治に届けるための

新しい選挙制度のアイデアが様々提案されています

例えば

投票権をまだ持たない子供を持つ親に

子供の人数分の選挙権を付与する

ドメイン投票制度

7

20代選挙区60代選挙区など

年代別の選挙区を設ける年齢別選挙区制度

あるいは

人間の限界余命を125歳とした時に

90歳なら125-90で35票

20歳なら125-20で105票を保有するとして

若い人ほどえ自分が持つ標数が増えるという

余名投票制度というものがあります

こうした奇なアイデアがあるわけですが

どのようなえ選挙制度改革をするとしても

結局のところえ高齢者が多数を占める

シルバー民主主義の元では

高齢者が損をするような制度改革の実現は

難しいと言えるでしょう

選挙制度改革とまではいかないまでも

最低限年金などのあり方を

真っ当なものに変えることは必要です

また

これからの世代にツケを回すバラマキを

政治からなくさなければなりません

そのためにも若い世代

特にZ世代の皆さんの政治参加が必要不可決です

今まで日本を作り上げてくれた世代の方から

日本を若い世代に引き継ぎ

若い人たちが政治に参加したくなるような

政策提言を行うことを

幸福実現党は志してまいります

【Truth Z(トゥルースゼット)】

選挙制度の改革も大事ですが

何より政府の借金が増え続けることを止めなければなりません

社会保障の美名のもと湯水のごとく借金を増やし続けています

政府が大きくなり過ぎている

政府に金が掛り過ぎているのです

参議院は必要ですか

文科省・厚生省・デジタル庁・復興庁・農林水産省必要ですか

総務省でやってください

金のかかる政治家を減らし

不要な省庁を徹底的に集約して民間に移行し

小さな政府にして政府をスリム化して

減税してください

今日の光の言霊は【仏陀と共に歩む人生】です

本当に大事なことを残し

不要な部分は捨てることでしょう

生きて行く上において必要なことだけにする

そして

心の法則を究めること

八正道に則って生きること

四弘誓願で生きること

厳しい道にこそ本物がある

できるかできないかは自分次第です

バラマキでいい顔して使うだけ使って後は頼むってこと

おはようございます みなさん

3月2日2024年度の政府の予算案が

衆議院の本会議で可決されました

今回決まった予算では

1年間で政府が使うお金

歳出額は112兆5717億円と大変な多額に登っています

これは昨年度に継ぐ

過去2番目の規模となっています

現在政府の収入にあたる税収は

およそ70兆円です

歳出額は110兆円ですからその差は

40兆円

政府はこの差額40兆円を借金

すなわち

国債で賄っているのです

俯瞰的に見て

およそ30年は税収がそれほど増えない中

歳出額は拡大を続け毎年多額の借金を生み出してきました

そして

その国債は60年かけて返していくという

いわゆる60年召喚ルールの元で

今の若い世代またこれから生まれる世代が

そのツケを払うことになります

政府が歳出を拡大することは

実は将来世代への負担の押し付けで成り立っているのです

この状況をなくしていくためには

そもそも

財政の構造を変えなければなりません

政府が使うお金の最大の項目は社会保障費です

年金や医療などの社会保障給付の財源は社会保険料です

私たちの収入から社会保険料が天引きされています

それだけでは巨額の社会保障給付を賄えきれないために

政府が社会保障費に多額の税金を投じているのです

今

少子高齢化が急速に進んでいるため

今後

社会保障給付は拡大し続けていくと予想されています

社会保障のあり方を今抜本的に見直さなければ

今後さらに国際を発行する

あるいは大増税社会保険料の大幅な上げに

迫られることになります

年金制度を例に見てみると

年金制度では将来自分たちが

高齢者になって受ける年金は

自分たちが現役の時に積み立てる積み立て方式が

採用されていたのですが

1970年代に

年金給付の大盤振る舞いを始めて

積み立方式が成り立たなくなり

付加方式の高齢者が受けている世代の金は

今働いている現役層がこしらえるという方式に

移行したのです

現役層の人口が拡大する局面では

付加方式は成り立つのですが

今はまさに

少子高齢化が進んで支えられる高齢者層が増える一方

それを支える現役層が減少の一途をたどっています

1950年には

12人の現役層で高齢者1人を支える構造でしたが

現在は

現役層2人で高齢者1人を支える状況となっています

そして

およそ40年後の2065年には

1人の高齢者を1人の現役層で支える状況となるのです

それは例えば

自分の給料が30万円だとすると

30万円で自分や家族を支えるとともに

社会保障制度の元で

見知らぬ誰か分からない

高齢者1人を同時に養うということにするのです

このように社会保障の付加方式が採用されている中で

少子高齢化が急速に進むという日本では

今

最悪のコンビネーションが成り立っているのです

鈴木渡教授による試算では

厚生年金を会社のどに勤務している人が加入する年金について

若者と高齢者層など世代間でどのくらいの格差があるか

年金の大盤振る舞いの恩恵を受けた世代は

年金の支払う額よりももらう額の方が多い

「もらい得」となっている

一方

若い世代はもらう額よりも支払う額の方が多い

「払い損」となっています

今

23歳前後の2000年生まれの方を見てみますと

2610万円の「払い損」になるという試算となっています

3460万円の「もらい得」となっている

1940年生まれの方と比べますと

実に

6000万円ほどの開きがあるのです

そもそも

保険というのは加入者同士がお金を出し合い

将来のリスクに備えるという性質のものです

年金も年金保険というぐらいですから

本来は保険の1つであり

長生きし過ぎて資産がなくなって

飢え死ににするというリスクを

社会全体でカバーしようとするものです

決して年金は世代間での

所得再分配を行うための道具ではないはずです

若者はいわば加入すれば

必ず損する保険に

強制的に入らされている状況にあると言えます

このような

年金制度の歪みを無視し続けけるわけには参りません

年金をあるべき姿に戻すために

本来の年金制度のあり方について

徹底的な議論を行わなければなりません

幸福実現党

大川隆法党総裁は

少子高齢化が進むことによって起きる問題について

次のように述べています

今後シルバー民主主義と言って

高齢者たちが選挙民として増えてきます

高齢者の場合

投票率が高く

大体60%の人が投票します

一方

若者は30%しか投与しません

2倍ぐらい違うわけです

そうすると政治家としては

「年を取った方の票を集めたい」

という気持ちになるのです

団塊の世代を含め年配の世代は人口が多く

若い世代の方が少子高齢化で有権者数が少ないという中で

若者の方が投票率が少ないというのが実態です

実は

これこれまで政治の場でも

さすがに社会保障のあり方を

見直さなければならないのではないかという

動きが何度か出てはいたものの

結局のところ

その場のぎとしての制度の微修正にとまってしまい

制度を根本的に変えるというところまでは

至っていないというのが実情です

なぜ

根本改革に踏み込むことができなかったかと言えば

有権者の多くを占めるのがシルバー層であり

シルバー層の利益を優先する政治がが

行われたからに他なりません

臭いものには蓋をし

制度改革の先送りを続けてきた

これまでの政治こそ

シルバー民主主義が横行してきたことの証明と

言えるのではないでしょうか

島沢論教授(関東学院大学)が

最近の書籍でも述べています

政治学の中でえシルバー民主主義の脱却に向けて

若者の声を政治に届けるための

新しい選挙制度のアイデアが様々提案されています

例えば

投票権をまだ持たない子供を持つ親に

子供の人数分の選挙権を付与する

ドメイン投票制度

7

20代選挙区60代選挙区など

年代別の選挙区を設ける年齢別選挙区制度

あるいは

人間の限界余命を125歳とした時に

90歳なら125-90で35票

20歳なら125-20で105票を保有するとして

若い人ほどえ自分が持つ標数が増えるという

余名投票制度というものがあります

こうした奇なアイデアがあるわけですが

どのようなえ選挙制度改革をするとしても

結局のところえ高齢者が多数を占める

シルバー民主主義の元では

高齢者が損をするような制度改革の実現は

難しいと言えるでしょう

選挙制度改革とまではいかないまでも

最低限年金などのあり方を

真っ当なものに変えることは必要です

また

これからの世代にツケを回すバラマキを

政治からなくさなければなりません

そのためにも若い世代

特にZ世代の皆さんの政治参加が必要不可決です

今まで日本を作り上げてくれた世代の方から

日本を若い世代に引き継ぎ

若い人たちが政治に参加したくなるような

政策提言を行うことを

幸福実現党は志してまいります

【Truth Z(トゥルースゼット)】

選挙制度の改革も大事ですが

何より政府の借金が増え続けることを止めなければなりません

社会保障の美名のもと湯水のごとく借金を増やし続けています

政府が大きくなり過ぎている

政府に金が掛り過ぎているのです

参議院は必要ですか

文科省・厚生省・デジタル庁・復興庁・農林水産省必要ですか

総務省でやってください

金のかかる政治家を減らし

不要な省庁を徹底的に集約して民間に移行し

小さな政府にして政府をスリム化して

減税してください

今日の光の言霊は【仏陀と共に歩む人生】です

本当に大事なことを残し

不要な部分は捨てることでしょう

生きて行く上において必要なことだけにする

そして

心の法則を究めること

八正道に則って生きること

四弘誓願で生きること

厳しい道にこそ本物がある

できるかできないかは自分次第です

【仏陀と共に歩む人生】

心の法則を究めて

生きようとすること

心の法則を学び

それを実践して

生きることが

すなわち

「仏陀と共に歩む」

ということなのです

HS

『大悟の法』P.276