ウクライナ敗北を前に表舞台から姿を消そうとしたという指摘も

おはようございます みなさん

ウクライナ戦争の"元凶"ヌーランド米国務次官が退任

ウクライナ敗北を前に表舞台から姿を消そうとしたという指摘も

https://the-liberty.com/article/21285/

《ニュース》

対ロシア強硬派で知られ

ウクライナ戦争の中心的役割を担った

ビクトリア・ヌーランド米国務次官(国務省のナンバー3)が

今後数週間以内に退任すると

米国務省が5日(現地時間)に正式に発表しました

《詳細》

ヌーランド氏は

6人の大統領と10人の国務長官の下で

35年にわたって国務省に勤務してきており

主にヨーロッパを中心に

アメリカによる介入主義的な外交を強力に進めてきた人物です

例えば

2003年のイラク侵攻を行ったブッシュ(子)政権時代には

戦争の主犯格とされるチェイニー副大統領の外交政策担当補佐官や

NATO(北大西洋条約機構)米代表大使を歴任

この侵攻計画の立案者の一人で

アメリカによるイラク占領などの支持を

固める役割を担ったとされています

また

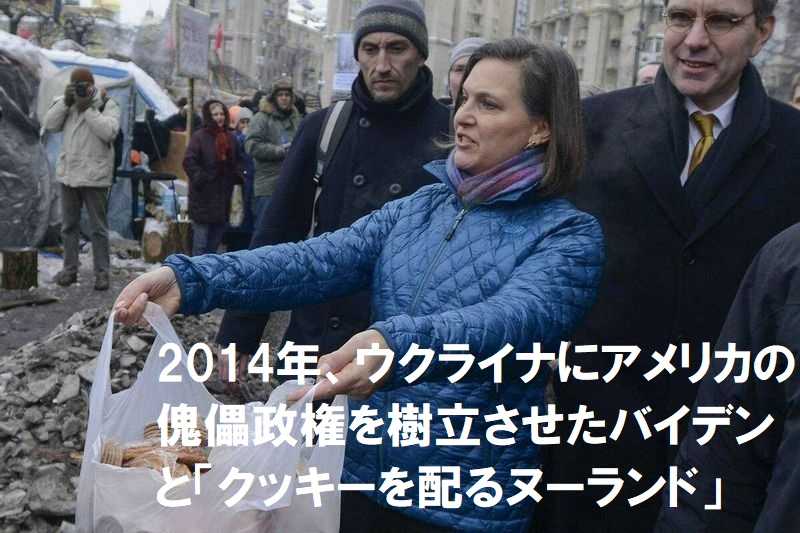

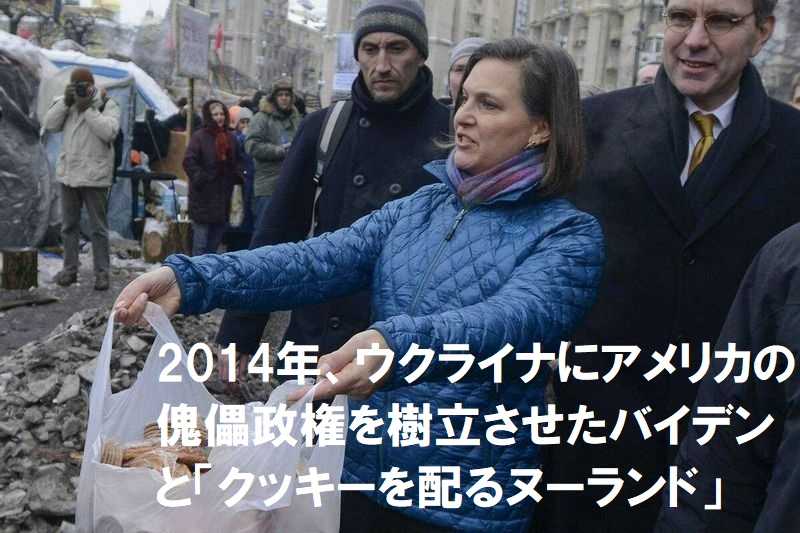

14年にウクライナで起きた

「マイダン革命

(民主的に選ばれた親露派政権を転覆させたクーデター)」を

事実上主導した人物です

これについては

クーデター後にヌーランド氏と在ウクライナ米大使が

「暫定政府のトップを誰にするか」などと

話し合っていた通話の盗聴記録がYouTube上で公開され

物議を醸しました

そして

ヌーランド氏は今回のウクライナ戦争でも中心的役割を担い

開戦時には

「こんなにうまくプーチンが引っかかるとは思わなかった」

との趣旨の本音を漏らしたとされています

しかも同氏は先月の米CNNのインタビューで

「ウクライナ支援に割り当てた資金の大半は

武器製造などの形でアメリカ経済を豊かにしている」と

戦争による景気対策を肯定する発言をしました

そのほかにも

90年代のクリントン政権時には

ロシアを追い詰めるNATOの東方拡大の動きを推進したり

NATO大使を務めた際には

EU(欧州連合)諸国がアフガニスタン紛争に介入するように

水面下で調整したりしていたといいます

さらに

ヌーランド氏の夫であるロバート・ケーガン氏は

民主主義などを掲げて他国への介入を主張する

「新保守主義(ネオコン)」の論客であり

その義妹キンバリー・ケーガン氏は

米政府のプロパガンダ機関として目され

ウクライナ戦争を強力に後押ししている

シンクタンク「戦争研究所」の所長を務めるなど

一族そろって"いわくつき"の人物であるのです

そのため

ヌーランド氏の国務次官への登用が公表された際には

米国内でも多くの懸念の声が上がったといいます

そして

ブリンケン米国務長官は5日(現地時間)

「ヌーランド氏が

今後数週間以内に退任すると私に知らせてきた」と声明で述べました

ブリンケン氏は

「彼女を真に特別にしているのは

彼女が最も信じている『自由』『民主』『人権』などの

価値観を世界中に鼓舞し推進する

アメリカの永続的な能力のために戦うことへの激しい情熱だ」と述べ

特にヌーランド氏のウクライナに関する指導力を称賛しました

なお

一時的な後任には

バイデン大統領が「稚拙」との批判を受けた

アフガニスタン撤退を行った際のアフガン大使だった

ジョン・バス氏が就任するということです

ヌーランド氏退任の理由をめぐっては

公式な発表はされていませんが

「このタイミングでの辞任には

何か意味があるのではないか」と指摘され

さまざまな憶測が飛び交っています

ザ・リバティweb

ヌーランドがウクライナ敗北を前に表舞台から姿を消す

いよいよ感がありますね

ネオコンの先鋒のような人物

ロシアがウクライナに攻め込まなければならない状況にしたのは

14年のウクライナの「マイダン革命」がきっかけで

当時の親ロシアの大統領がクーデターで追い落とされたこと

それを仕組んだ人物です

それが表舞台から降ろされるということは

ウクライナの敗北は決定的だということでしょう

今後ゼレンスキー大統領は抵抗を続けるでしょうが

ウクライナは全てを失うことになってしまうでしょう

そのようなトップを選んだ責任は国民にもある

汚職と賄賂の国だったことも原因でもあるし

甘んじて受け入れるしかないのでしょう

今日の光の言霊は【楽天主義】です

今日の光の言霊はこのままで終われば問題のあるものです

【楽天主義】だけでは成功への道は開けませんが

【楽天主義】で生きるということは長寿に繋がるということです

この後には

「怒らない」ということも長寿に繋がるとあります

カッカカッカと怒っている人は寿命を縮めている

非常に強い怒りの毒素が出てきて

神経系統や内臓系統が痛んでくる

穏やかな老後を送るのには【楽天主義】がいいということです

成功者たちに向けての光の言霊ではないということです

おはようございます みなさん

ウクライナ戦争の"元凶"ヌーランド米国務次官が退任

ウクライナ敗北を前に表舞台から姿を消そうとしたという指摘も

https://the-liberty.com/article/21285/

《ニュース》

対ロシア強硬派で知られ

ウクライナ戦争の中心的役割を担った

ビクトリア・ヌーランド米国務次官(国務省のナンバー3)が

今後数週間以内に退任すると

米国務省が5日(現地時間)に正式に発表しました

《詳細》

ヌーランド氏は

6人の大統領と10人の国務長官の下で

35年にわたって国務省に勤務してきており

主にヨーロッパを中心に

アメリカによる介入主義的な外交を強力に進めてきた人物です

例えば

2003年のイラク侵攻を行ったブッシュ(子)政権時代には

戦争の主犯格とされるチェイニー副大統領の外交政策担当補佐官や

NATO(北大西洋条約機構)米代表大使を歴任

この侵攻計画の立案者の一人で

アメリカによるイラク占領などの支持を

固める役割を担ったとされています

また

14年にウクライナで起きた

「マイダン革命

(民主的に選ばれた親露派政権を転覆させたクーデター)」を

事実上主導した人物です

これについては

クーデター後にヌーランド氏と在ウクライナ米大使が

「暫定政府のトップを誰にするか」などと

話し合っていた通話の盗聴記録がYouTube上で公開され

物議を醸しました

そして

ヌーランド氏は今回のウクライナ戦争でも中心的役割を担い

開戦時には

「こんなにうまくプーチンが引っかかるとは思わなかった」

との趣旨の本音を漏らしたとされています

しかも同氏は先月の米CNNのインタビューで

「ウクライナ支援に割り当てた資金の大半は

武器製造などの形でアメリカ経済を豊かにしている」と

戦争による景気対策を肯定する発言をしました

そのほかにも

90年代のクリントン政権時には

ロシアを追い詰めるNATOの東方拡大の動きを推進したり

NATO大使を務めた際には

EU(欧州連合)諸国がアフガニスタン紛争に介入するように

水面下で調整したりしていたといいます

さらに

ヌーランド氏の夫であるロバート・ケーガン氏は

民主主義などを掲げて他国への介入を主張する

「新保守主義(ネオコン)」の論客であり

その義妹キンバリー・ケーガン氏は

米政府のプロパガンダ機関として目され

ウクライナ戦争を強力に後押ししている

シンクタンク「戦争研究所」の所長を務めるなど

一族そろって"いわくつき"の人物であるのです

そのため

ヌーランド氏の国務次官への登用が公表された際には

米国内でも多くの懸念の声が上がったといいます

そして

ブリンケン米国務長官は5日(現地時間)

「ヌーランド氏が

今後数週間以内に退任すると私に知らせてきた」と声明で述べました

ブリンケン氏は

「彼女を真に特別にしているのは

彼女が最も信じている『自由』『民主』『人権』などの

価値観を世界中に鼓舞し推進する

アメリカの永続的な能力のために戦うことへの激しい情熱だ」と述べ

特にヌーランド氏のウクライナに関する指導力を称賛しました

なお

一時的な後任には

バイデン大統領が「稚拙」との批判を受けた

アフガニスタン撤退を行った際のアフガン大使だった

ジョン・バス氏が就任するということです

ヌーランド氏退任の理由をめぐっては

公式な発表はされていませんが

「このタイミングでの辞任には

何か意味があるのではないか」と指摘され

さまざまな憶測が飛び交っています

ザ・リバティweb

ヌーランドがウクライナ敗北を前に表舞台から姿を消す

いよいよ感がありますね

ネオコンの先鋒のような人物

ロシアがウクライナに攻め込まなければならない状況にしたのは

14年のウクライナの「マイダン革命」がきっかけで

当時の親ロシアの大統領がクーデターで追い落とされたこと

それを仕組んだ人物です

それが表舞台から降ろされるということは

ウクライナの敗北は決定的だということでしょう

今後ゼレンスキー大統領は抵抗を続けるでしょうが

ウクライナは全てを失うことになってしまうでしょう

そのようなトップを選んだ責任は国民にもある

汚職と賄賂の国だったことも原因でもあるし

甘んじて受け入れるしかないのでしょう

今日の光の言霊は【楽天主義】です

今日の光の言霊はこのままで終われば問題のあるものです

【楽天主義】だけでは成功への道は開けませんが

【楽天主義】で生きるということは長寿に繋がるということです

この後には

「怒らない」ということも長寿に繋がるとあります

カッカカッカと怒っている人は寿命を縮めている

非常に強い怒りの毒素が出てきて

神経系統や内臓系統が痛んでくる

穏やかな老後を送るのには【楽天主義】がいいということです

成功者たちに向けての光の言霊ではないということです

【楽天主義】

楽天主義は

もう少し

こだわらない生き方です

基本的には

明るく肯定的な人生観ですが

競争主義や戦いに

どっぷり浸かる生き方でもなく

また

無理をして

体を鍛えまくる

生き方でもないのです

HS

『あなたは死んだらどうなるか?』 P.109