20代の投票率が9割!?

おはようございます みなさん

Truth Z(トゥルースゼット)より

《台湾現地リポート》

20代の投票率が9割!?

なぜ台湾の選挙は日本とケタ違いに盛り上がるのか?

日本人が現地で感じた台湾総統選

私自身

海外の選挙を経験するのは初めてのことだったんですけれども

台湾総統選に関してはこの盛り上がり

事前にあの聞いていたんですけれども

その予想をはるかに超えるすごい熱気でありました

1月13日の日直前の大規模集会には

3日間通いました

現地で指示者のインタビューを収録したり

選挙直後には台湾の2人の有識者に

今後の来政権における台湾はどうなっていくのか

外交安全保障

そして

内政の両面で幅広くお話を聞くことができました

さて

今回は日本人が現地で感じた台湾総統選というテーマで

その盛り上がりの背景にあるもの

そして

日本との大きな違いについて考えていきたいと思います

まず1つ目にあげられるのがえ投票率です

日本では台湾総統選に当たるような

国家元首を国民が直接得システムというのはありませんので

単純な比較は禁物なんですけれども

日本で投票率が最も高い国政選挙である

衆院選挙と比較してみてもその差は歴然としております

ここ10年で日本の衆院戦においては

約50%から55%投票率

国民の半数強なのに対して

台湾においては

今回7割を超えています

毎回ほぼこの70%ラインを超えています

過去最も低かった2016年の台湾総統選でも

66.3%となって

毎回国民のほぼ三分の2以上が投票している計算になります

しかも現地で聞いてみますと

台湾には期日前投票や在外投票といった制度がありません

要するに戸籍のあるところで

当日しか投票できないというから驚きです

投票日が近づく2日前頃から

大平駅周辺は本来から多いんですけれども

キャリーケースを持ち歩く人が格段に増えたように思いました

そして

実際に

「帰省して投票するから

今日は早めにお店を閉めるからごめんね」という

飲食店の方ともお会いしました

また

投票前日のインタビューにおいても

この投票のために

アメリカのボストンから戻ってきたという人にもお会いできました

そして

その高い投票率に続いてもう1つ顕著だったのが

若者たちの政治参加の姿です

日本だと若者イコール政治に無関心というイメージが

どうしても先行してしまいますけれども

台湾では真逆です

20代の投票率は9割と平均を有に超えている

という統計も出ています

この若者たちの政治参加が活発な1つの要因として

確かに若者たちが参加しやすい

集会の雰囲気作りも1つあるかもしれません

まさにこのライブとかフェスのような雰囲気が演出されています

そして

同時に驚いたのが

小学校に上がるか上がらないかぐらいの子供たちの姿が

やたら目立ったということです

お祭り感覚で家族みんなで行ってみるかという感覚で

参加している感じです

中にはバギーを引きながらえ赤ちゃんを連れて

来場してるご夫婦にもインタビューhしました

向うで出会った日本のの方にも確かに

台湾では親が意識して

政治に触れさせていくという教育スタンスが

日本よりもはるかに強いんじゃないかという

お話も聞きました

そして

何より実感したのは

選挙という枠を超えて

この国のかじ取りをどうしていくのか

人々の考え方思想がこのある種の集合想念として

ぶつかり合っている印象を体感しました

この選挙を現代の戦争と例えることもありますけれども

日本の選挙に比べると

はるかにこの実際の戦争に近い

「三国志」「項羽と劉邦」だった時代が

現代に蘇ったかのような気分にもさせられたのを

覚えております

さて

この聞きしに勝る台湾の凄まじい熱気

4年に1度の選挙にかける国民の情熱に触れてみて

日本人として純粋に

この根底にあるものを知りたくて

現地で取材させていただいた

台湾教授協会会長

の陳博士にお聞きしてみました

ここで陳先生がおっしゃっていたのは

台湾の先人たちが多くの血を流して

民主化を手にしてきたという歴史があるからだと

歴史的背景を台湾人は

決して忘れないんだということでありました

例えば

1947年に起こりましたえ2:28事件を

見てみたいと思うんですけれども

1992年の李登輝政権での調査によりますと

犠牲者の数は1万8000人から2万8000人とも言われる規模で

推定されております

その後の国民党制権によって敷かれた

戒厳令が40年近く続きました

民主化を目指して処刑された人は

3000人とも4000人とも言われております

そうした先人たちの犠牲のもとに

ようやく勝ち取った民主主義であるという意識が

台湾人の精神に根付いていると言えるのではないでしょうか

やはり何と言っても

日本との大きな違いの中では

自分たちのリーダーを直接自分たちの手で

選ぶことができる大統領性が導入されている

日本では議員内閣制ですけれども

この点の違いも非常に大きいのではないかなと感じました

では

この大統領性と議員内閣制の違いとは何なのか

ここで簡単に考えてみたいと思います

まず

議員内閣制とは

国民に選出された

国会議員選挙で選ばれた国会議員たちが

行政の長としてふさわしい人物を

彼らの中から選んでいくというプロセスでありまして

立法権としての国会と行政権としての内閣が

大きく重なり合っていて

これが混然一体となっている形であります

それに対して

大統領制においては

直接国民たちの手で選ばれるという点から

この国会と行政が完全に独立している形になります

日本に置き換えて

この議員内閣制を見てみますと

まず

選挙で勝たなくては

自分たちの党から総理大臣を出すことができない

選出することができない

だからどうしても

選挙で勝つことが最優先となる

選挙至上主義となる

そうすると

総理大臣に求められるのは

この「行政の長」としての手腕や

経営能力といったものよりも

選挙の顔として使えるかどうかという

別の要素が求められてしまうわけです

そしてまた

あいつは引きずり下ろしてやれとか次は俺がやるんだとか

国会議員同士また派閥の間で嫉妬が渦巻きま

足の引っ張り合いが起こりやすいわけです

こうした政争を内部に多数抱えることで

本来国の宰相として

最優先で取り組まなくてはならない

国家運営において多々非効率が起きてしまうわけです

この点立法権と行政権が切り離された

大統領制においては

こうした煩わしさからは少なからず解放され

強いリーダーシップを発揮することが可能となるわけです

また

今

自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る問題が

日本を騒がせていますけれども

こうした問題が起こる1つの要因こそ

議員内閣制において国会議員の中から

総理大臣を排出するという

仕組み事態にあるのではないでしょうか

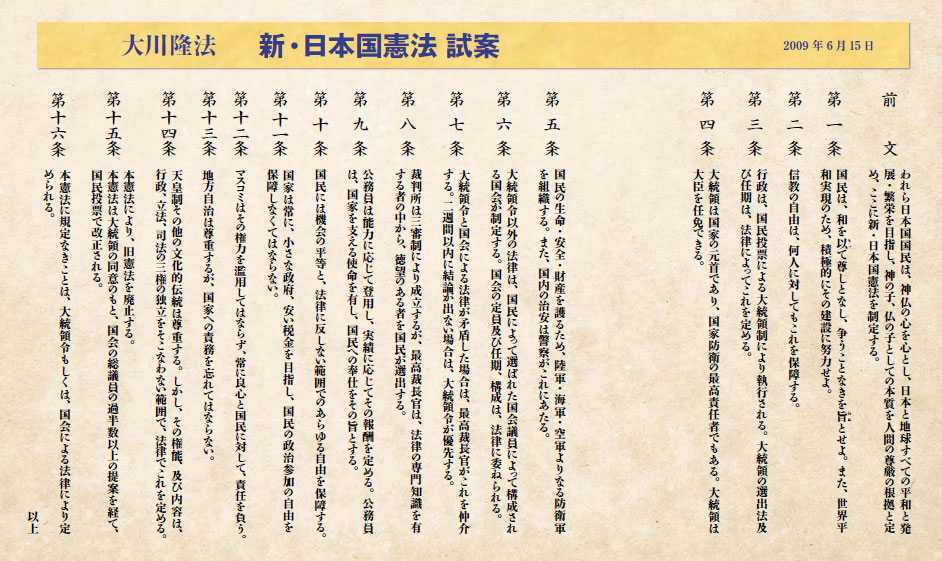

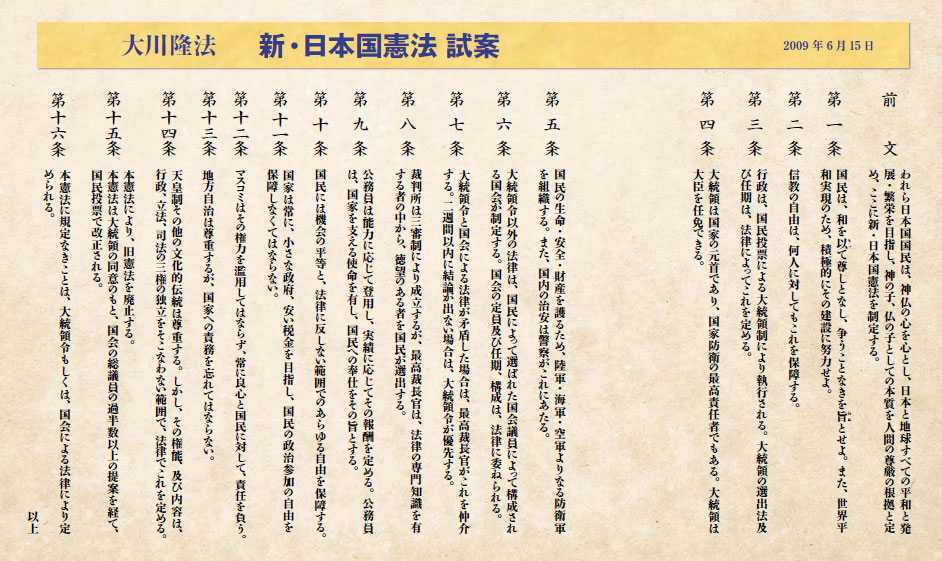

幸福実現党の大川隆法党総裁は

2009年立党の段階で「新・日本国憲法試案」を発表し

その「第3条」には既に

大統領性の導入を提唱されていました

そして

「新・日本国憲法試案の講義」においては

「議院内閣制」の弊害について

このように言及されています

「例えば『国会で多数派を形成できるものが

行政の長になれる』ということであれば

派閥のボス的な人

金権政治家などが

非常に生まれやすい状況になると思われますし

そうした

長田町で人気や権力のある人

権謀術数にたけた人が行政の長になることもあると言えます」

また

議院内閣制に代表される間接民主性について

「これは

現代のように

テレビや

新聞

ラジオ

インターネットなどの媒体が発達することを

予想していない時代

また

交通期間も限られていて

その人のあり方を

それほど知ることのできない時代の産物だと思います」

と述べられています

確かに

日本の衆院戦の投票率を遡ってみますと

台湾並の70%を超える時代あったんです

1980年代前の昭和期においては

投票率衆院戦においては

60%後半から80%に近づく年もあったようです

その時代はまだ議員内閣制がある程度機能していて

国民が政治を信頼していた

政治家を信頼していた時代なのかもしれません

その後インターネットの台頭など

メディアの発達と相反して

この低い投票率から見ますと国民の政治への関心は

一気に下がっていると言えるのではないでしょうか

バブル崩壊から

日本経済は失われた30年と言われて久しいですけれども

日本の政治にとって

いわば国民からの信頼が失われた30年だったと

言えるのではないでしょうか

人口が国力の基なのはもちろんでありますけれども

台湾の人々が情熱を持って政治に参加する姿を垣見ることで

政治参加する人がどれだけいるのかということも

国力に直結しているということを今回体感させられました

今の日本政治は誰がどう見ても

深い機能不全に陥っていると言えます

国民から信頼を挽回し

日本政治の失われた30年を取り戻すためには

国家の宰相が強いリーダーシップを発揮することができる

大統領制こそが必要な一手であると確信し

日本は本気でこの大統領制の導入を

検討すべき時期に来ているのではないでしょうか

政治パーティー券での裏金作りは大問題です

政治制度や政治家本人たちが時代おくれであることが

露呈した形となったのではないでしょうか

国防の問題や選挙制度の問題など憲法を早急に改正するべきです

その際

ぜひ大川隆法総裁が作られた

「新・日本国憲法試案」を参考にしてもらいたいものです

今日の光の言霊は【心があなた自身】です

心が自分自身である

今思っていることが自分自身である

ということは日本と言う国にとっては

憲法が日本であるということ

戦後GHQの監修で作られた「借り物憲法」では

「借り物の日本」であるということでしょう

本来の日本の姿に戻すのであれば

憲法を一から作り直すべきではないでしょうか

Truth Z(トゥルースゼット)より

《台湾現地リポート》

20代の投票率が9割!?

なぜ台湾の選挙は日本とケタ違いに盛り上がるのか?

日本人が現地で感じた台湾総統選

私自身

海外の選挙を経験するのは初めてのことだったんですけれども

台湾総統選に関してはこの盛り上がり

事前にあの聞いていたんですけれども

その予想をはるかに超えるすごい熱気でありました

1月13日の日直前の大規模集会には

3日間通いました

現地で指示者のインタビューを収録したり

選挙直後には台湾の2人の有識者に

今後の来政権における台湾はどうなっていくのか

外交安全保障

そして

内政の両面で幅広くお話を聞くことができました

さて

今回は日本人が現地で感じた台湾総統選というテーマで

その盛り上がりの背景にあるもの

そして

日本との大きな違いについて考えていきたいと思います

まず1つ目にあげられるのがえ投票率です

日本では台湾総統選に当たるような

国家元首を国民が直接得システムというのはありませんので

単純な比較は禁物なんですけれども

日本で投票率が最も高い国政選挙である

衆院選挙と比較してみてもその差は歴然としております

ここ10年で日本の衆院戦においては

約50%から55%投票率

国民の半数強なのに対して

台湾においては

今回7割を超えています

毎回ほぼこの70%ラインを超えています

過去最も低かった2016年の台湾総統選でも

66.3%となって

毎回国民のほぼ三分の2以上が投票している計算になります

しかも現地で聞いてみますと

台湾には期日前投票や在外投票といった制度がありません

要するに戸籍のあるところで

当日しか投票できないというから驚きです

投票日が近づく2日前頃から

大平駅周辺は本来から多いんですけれども

キャリーケースを持ち歩く人が格段に増えたように思いました

そして

実際に

「帰省して投票するから

今日は早めにお店を閉めるからごめんね」という

飲食店の方ともお会いしました

また

投票前日のインタビューにおいても

この投票のために

アメリカのボストンから戻ってきたという人にもお会いできました

そして

その高い投票率に続いてもう1つ顕著だったのが

若者たちの政治参加の姿です

日本だと若者イコール政治に無関心というイメージが

どうしても先行してしまいますけれども

台湾では真逆です

20代の投票率は9割と平均を有に超えている

という統計も出ています

この若者たちの政治参加が活発な1つの要因として

確かに若者たちが参加しやすい

集会の雰囲気作りも1つあるかもしれません

まさにこのライブとかフェスのような雰囲気が演出されています

そして

同時に驚いたのが

小学校に上がるか上がらないかぐらいの子供たちの姿が

やたら目立ったということです

お祭り感覚で家族みんなで行ってみるかという感覚で

参加している感じです

中にはバギーを引きながらえ赤ちゃんを連れて

来場してるご夫婦にもインタビューhしました

向うで出会った日本のの方にも確かに

台湾では親が意識して

政治に触れさせていくという教育スタンスが

日本よりもはるかに強いんじゃないかという

お話も聞きました

そして

何より実感したのは

選挙という枠を超えて

この国のかじ取りをどうしていくのか

人々の考え方思想がこのある種の集合想念として

ぶつかり合っている印象を体感しました

この選挙を現代の戦争と例えることもありますけれども

日本の選挙に比べると

はるかにこの実際の戦争に近い

「三国志」「項羽と劉邦」だった時代が

現代に蘇ったかのような気分にもさせられたのを

覚えております

さて

この聞きしに勝る台湾の凄まじい熱気

4年に1度の選挙にかける国民の情熱に触れてみて

日本人として純粋に

この根底にあるものを知りたくて

現地で取材させていただいた

台湾教授協会会長

の陳博士にお聞きしてみました

ここで陳先生がおっしゃっていたのは

台湾の先人たちが多くの血を流して

民主化を手にしてきたという歴史があるからだと

歴史的背景を台湾人は

決して忘れないんだということでありました

例えば

1947年に起こりましたえ2:28事件を

見てみたいと思うんですけれども

1992年の李登輝政権での調査によりますと

犠牲者の数は1万8000人から2万8000人とも言われる規模で

推定されております

その後の国民党制権によって敷かれた

戒厳令が40年近く続きました

民主化を目指して処刑された人は

3000人とも4000人とも言われております

そうした先人たちの犠牲のもとに

ようやく勝ち取った民主主義であるという意識が

台湾人の精神に根付いていると言えるのではないでしょうか

やはり何と言っても

日本との大きな違いの中では

自分たちのリーダーを直接自分たちの手で

選ぶことができる大統領性が導入されている

日本では議員内閣制ですけれども

この点の違いも非常に大きいのではないかなと感じました

では

この大統領性と議員内閣制の違いとは何なのか

ここで簡単に考えてみたいと思います

まず

議員内閣制とは

国民に選出された

国会議員選挙で選ばれた国会議員たちが

行政の長としてふさわしい人物を

彼らの中から選んでいくというプロセスでありまして

立法権としての国会と行政権としての内閣が

大きく重なり合っていて

これが混然一体となっている形であります

それに対して

大統領制においては

直接国民たちの手で選ばれるという点から

この国会と行政が完全に独立している形になります

日本に置き換えて

この議員内閣制を見てみますと

まず

選挙で勝たなくては

自分たちの党から総理大臣を出すことができない

選出することができない

だからどうしても

選挙で勝つことが最優先となる

選挙至上主義となる

そうすると

総理大臣に求められるのは

この「行政の長」としての手腕や

経営能力といったものよりも

選挙の顔として使えるかどうかという

別の要素が求められてしまうわけです

そしてまた

あいつは引きずり下ろしてやれとか次は俺がやるんだとか

国会議員同士また派閥の間で嫉妬が渦巻きま

足の引っ張り合いが起こりやすいわけです

こうした政争を内部に多数抱えることで

本来国の宰相として

最優先で取り組まなくてはならない

国家運営において多々非効率が起きてしまうわけです

この点立法権と行政権が切り離された

大統領制においては

こうした煩わしさからは少なからず解放され

強いリーダーシップを発揮することが可能となるわけです

また

今

自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る問題が

日本を騒がせていますけれども

こうした問題が起こる1つの要因こそ

議員内閣制において国会議員の中から

総理大臣を排出するという

仕組み事態にあるのではないでしょうか

幸福実現党の大川隆法党総裁は

2009年立党の段階で「新・日本国憲法試案」を発表し

その「第3条」には既に

大統領性の導入を提唱されていました

そして

「新・日本国憲法試案の講義」においては

「議院内閣制」の弊害について

このように言及されています

「例えば『国会で多数派を形成できるものが

行政の長になれる』ということであれば

派閥のボス的な人

金権政治家などが

非常に生まれやすい状況になると思われますし

そうした

長田町で人気や権力のある人

権謀術数にたけた人が行政の長になることもあると言えます」

また

議院内閣制に代表される間接民主性について

「これは

現代のように

テレビや

新聞

ラジオ

インターネットなどの媒体が発達することを

予想していない時代

また

交通期間も限られていて

その人のあり方を

それほど知ることのできない時代の産物だと思います」

と述べられています

確かに

日本の衆院戦の投票率を遡ってみますと

台湾並の70%を超える時代あったんです

1980年代前の昭和期においては

投票率衆院戦においては

60%後半から80%に近づく年もあったようです

その時代はまだ議員内閣制がある程度機能していて

国民が政治を信頼していた

政治家を信頼していた時代なのかもしれません

その後インターネットの台頭など

メディアの発達と相反して

この低い投票率から見ますと国民の政治への関心は

一気に下がっていると言えるのではないでしょうか

バブル崩壊から

日本経済は失われた30年と言われて久しいですけれども

日本の政治にとって

いわば国民からの信頼が失われた30年だったと

言えるのではないでしょうか

人口が国力の基なのはもちろんでありますけれども

台湾の人々が情熱を持って政治に参加する姿を垣見ることで

政治参加する人がどれだけいるのかということも

国力に直結しているということを今回体感させられました

今の日本政治は誰がどう見ても

深い機能不全に陥っていると言えます

国民から信頼を挽回し

日本政治の失われた30年を取り戻すためには

国家の宰相が強いリーダーシップを発揮することができる

大統領制こそが必要な一手であると確信し

日本は本気でこの大統領制の導入を

検討すべき時期に来ているのではないでしょうか

政治パーティー券での裏金作りは大問題です

政治制度や政治家本人たちが時代おくれであることが

露呈した形となったのではないでしょうか

国防の問題や選挙制度の問題など憲法を早急に改正するべきです

その際

ぜひ大川隆法総裁が作られた

「新・日本国憲法試案」を参考にしてもらいたいものです

今日の光の言霊は【心があなた自身】です

心が自分自身である

今思っていることが自分自身である

ということは日本と言う国にとっては

憲法が日本であるということ

戦後GHQの監修で作られた「借り物憲法」では

「借り物の日本」であるということでしょう

本来の日本の姿に戻すのであれば

憲法を一から作り直すべきではないでしょうか

【心があなた自身】

あなたの心が

あなた自身であり

あなた自身の真なる姿です

つまり

あなたの考えていることが

「あなた」なのです

一日中

あなたの考えていることが

「あなた自身」なのです

HS

『救世の法』 P.201】