関東の城探訪 東京都 滝山城 二回目 登城日2014.11.30

夏に一度訪れた滝山城に、木の葉が落ちるのを待って再登城です。

滝山城は八王子市の多摩川左岸にある平城で、その規模と造作の巧みさで、日本でも屈指の土の城と言われていますが、戦国末期、城主の北条氏照はこの城から、新たに7kmほど西の深沢山に八王子城を築いて居城を移転してしまいます。

前回は夏草が生い茂って、あまり詳しく見れなかった構造に加え、今回は移転の謎にも果敢に挑んで見たいと思います。

北条氏照とは?

まず、滝山城に居住し、のちに八王子城を築いた北条氏照という人物の背景を調べて見ます。

まず、滝山城に居住し、のちに八王子城を築いた北条氏照という人物の背景を調べて見ます。

氏照は三代:氏康の三男として1540年に生まれました。

氏康は子だくさんで、長男:新九郎が早世したため、北条の家督は二男:氏政が継ぎますが、他にも

氏康は子だくさんで、長男:新九郎が早世したため、北条の家督は二男:氏政が継ぎますが、他にも

三男:氏照 ⇒ 武蔵国大石氏に養子 ⇒ 一手役:東征軍旗印(滝山城のち八王子城主)

四男:氏邦 ⇒ 武蔵国藤田氏に養子 ⇒ 一手役:北征軍旗印(武蔵鉢形城主)

四男:氏邦 ⇒ 武蔵国藤田氏に養子 ⇒ 一手役:北征軍旗印(武蔵鉢形城主)

五男:氏規 ⇒ 今川氏に人質 ⇒ 相模三崎城主 ⇒ 一手役:西征軍旗印(伊豆韮山城主)

六男:氏忠 ⇒ 下野国佐野氏に養子 ⇒ 下野国唐沢山城主

七男:三郎 ⇒ 大叔父:北条幻庵に養子 ⇒ 越後国上杉謙信に養子(上杉景虎)

八男:氏光 ⇒ 武蔵小机城主

六男:氏忠 ⇒ 下野国佐野氏に養子 ⇒ 下野国唐沢山城主

七男:三郎 ⇒ 大叔父:北条幻庵に養子 ⇒ 越後国上杉謙信に養子(上杉景虎)

八男:氏光 ⇒ 武蔵小机城主

と、支配下の主要な城を任され、なおかつ方面軍の司令官として軍事、内政、外交を一手に任されています。

氏政の凡庸さが後世に伝わっていますが、その真偽はさておき、氏康はそれまで主要な家臣に頼っていた役責を、兄弟が分業で掌握する事で、真に北条家の一致団結を実現しています。

長男:新九郎から五男:氏規までは母が同じで、今川氏親の娘:瑞渓院(今川義元の妹)です。

血筋も申し分なく、後の高須松平家みたいに、兄弟がみな一廉の人物だったのでしょうね。

血筋も申し分なく、後の高須松平家みたいに、兄弟がみな一廉の人物だったのでしょうね。

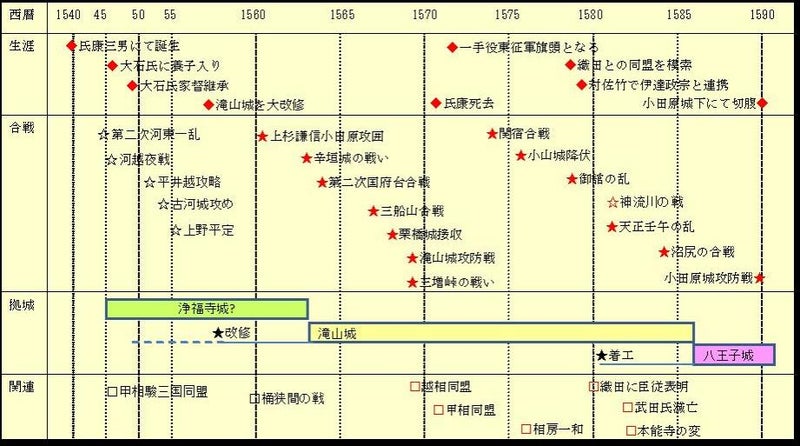

話を氏照に戻して、年表を作ってみました。

氏照は幼名を藤菊丸といい、6歳にして大石定久の娘:比佐と婚約します。

大石定久は代々関東管領:山内上杉氏の宿老で、八王子から所沢にかけて所領があり、武蔵国守護代を務めていましたが、河越夜戦で上杉連合軍が大敗し、南武蔵に取り残される状況となって、北条氏へ臣従しました。

大石定久は代々関東管領:山内上杉氏の宿老で、八王子から所沢にかけて所領があり、武蔵国守護代を務めていましたが、河越夜戦で上杉連合軍が大敗し、南武蔵に取り残される状況となって、北条氏へ臣従しました。

定久は臣従と同時に氏照を養子に迎え、自身は戸倉城に隠居して、氏照に家督を譲った…とも言われますが、6歳の幼児に政治が出来る訳もなく、今回の年表では定久の死(1549年)を相続年としています。

実態は北条氏康の直接支配に近く、重臣を送り込んで補佐(代行)する形態だったのでしょうか、氏照も当初は大石源三を名乗りますが、元服の時点では北条に復姓しており、大石氏を家臣の格に下げています。

実態は北条氏康の直接支配に近く、重臣を送り込んで補佐(代行)する形態だったのでしょうか、氏照も当初は大石源三を名乗りますが、元服の時点では北条に復姓しており、大石氏を家臣の格に下げています。

しかし、大石一族は重臣に登用し大切にしていますから、北条氏の家臣の大石氏から、小田原北条氏の分家の滝山北条氏として、名を捨て実を取った形ですね。

1661年の上杉謙信の侵攻を経た翌年、氏照は氏康の助けを得て、領内で上杉に降った三田秀綱を辛垣城に攻め、滅ぼします(これが初陣か?)。

その頃に居城を滝山城にした模様ですが、古い支城を改修したとも、新規普請とも言われ出自はハッキリしません。

その頃に居城を滝山城にした模様ですが、古い支城を改修したとも、新規普請とも言われ出自はハッキリしません。

その後、北条氏は主要な拠点を中心に地域単位の軍団制“衆制”を敷きます。

氏照の軍団は“滝山衆”と呼ばれ、衆の中心は旧大石家臣団でした。

氏照の軍団は“滝山衆”と呼ばれ、衆の中心は旧大石家臣団でした。

氏照に率いられた滝山衆は古河公方勢を相手に下総で転戦し、第二次国府台合戦では里見氏に勝利し、簗田氏の栗橋城を攻略するなどの活躍を見せ、武将としての才を磨いて行きます。

そうした折の1569年、武田信玄が麾下の精兵2万を率いて北条領を縦断して行きます。

示威行動が目的の行軍は見え見えですが、氏照の滝山城には突如として攻め掛かります。

おそらく、北条の次代を担い勝頼のライバルになる氏照には、実戦で武田の強さを識ってもらう必要を感じての事でしょう。

示威行動が目的の行軍は見え見えですが、氏照の滝山城には突如として攻め掛かります。

おそらく、北条の次代を担い勝頼のライバルになる氏照には、実戦で武田の強さを識ってもらう必要を感じての事でしょう。

父:氏康の指示通り、2千の兵で滝山城に籠った氏照は、武田の猛攻に城内に攻め込まれる程の苦戦を強いられますが、夜になって信玄が兵を城外に引いた為、なんとか落城は免れひと息付きます。

夜が明けると、城外に布陣してる筈の武田軍は忽然と姿を消して、小田原に向かっていました。

夜が明けると、城外に布陣してる筈の武田軍は忽然と姿を消して、小田原に向かっていました。

屈辱にまみれた氏照は、弟:氏邦(鉢形衆)等と図って、父:氏康に懇願して信玄の帰路を狙った挟撃戦を画策します。

そんな事は想定済みの信玄は小田原攻囲を早々に切り上げ、追撃の準備が出来てない氏康を尻目に物凄い速度で甲斐を目指します。

この状態で三増峠で信玄と交戦した氏照、氏邦兄弟は、信玄の知略とスピードに翻弄され、一方的な大敗北を喫してしまいます。

そんな事は想定済みの信玄は小田原攻囲を早々に切り上げ、追撃の準備が出来てない氏康を尻目に物凄い速度で甲斐を目指します。

この状態で三増峠で信玄と交戦した氏照、氏邦兄弟は、信玄の知略とスピードに翻弄され、一方的な大敗北を喫してしまいます。

この経験に学んだ氏照は、その後の戦いでは“勇敢な猛将”から戦略・知略・外交に長けた“智将”へと脱皮して行き、上野、常陸の戦線で実績を重ね、北条氏を代表する軍団長に成長して行くのです。

滝山城を歩く

前回クルマを置かせて貰ったコンビニの隣りに「滝山城址観光駐車場」なるものが出来つつあります。

前回の罵詈雑言が届いたのか、30台くらいは停められそうなので、楽になりますね。

年内くらいには完成しそうです。

師走を目前の滝山城は紅葉真っ盛りで、落葉後という思惑はハズレましたが、蛇や蜂の心配はもう無いので、ズカズカ入って各曲輪を見て廻ります。

1.大手口

滝山街道沿いにある『滝山城址入口』看板がある入口が、昔も大手口だった様です。

“車道”に改変された残念な道を登って行くと、三の丸と小宮曲輪の間に登り着きます。

大手門跡 右の土手が三の丸、左の小宮曲輪の土塁下を登るので、常に上から狙われてる感じ!

2.三の丸

大手口から、小郭が重なって防塁になっていますが、最初の堀がこの三の丸南堀。

深さは3mほどですが、三の丸の土塁が10m以上の高さで聳え立ちます。

武田信玄の攻城では攻め込まれたと言われる三の丸ですが、守備兵の数が揃えばこれは苦戦します。

3.小宮曲輪

三の丸とともに大手口を守る小宮曲輪。

三の丸と同等に高い土塁が築かれ、堀底道がグルリと西に向けて延びています。

4.山の神曲輪

小宮曲輪下の堀切は300mくらい延々と続き、山の神曲輪との間に回り込んでいます。

手前が山の神曲輪。 出城か?

山の神曲輪の最高地の平場。

段々畑の跡の様に、戦闘色の少ない構造ですが、説明看板によれば、領民の避難場所だった様です。

縄張り図を見て、すぐに孤立してしまう山の神曲輪の用途を不思議に想っていましたが、領民の避難所とは… 北条氏ならではですね。

5.千畳敷

三の丸ニ戻って、奥に進んで行くと左手に千畳敷の広場が広がります。

大手口が破られた際の馬出し機能もあったのか? 千名以上の兵が待機できそうな広さがあります。

千畳敷から見る弁天池跡。

水の手に加え風流を愉しんだ池の様です。

中編につづく…