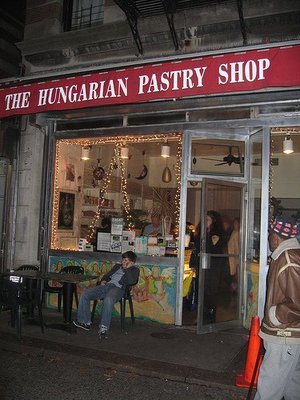

Hungarian Pastry shop (1030 Amsterdam Avenue, New York, NY 10025)

どっちかというとガーリーなお店で、スイーツの種類が豊富です。

ここにくるといつも選ぶのに迷います。

この日はサクランボのクリームケーキをオーダーしました。

この日の課題図書は、トーマス・ペインのコモンセンスでした。

トーマス・ペイン(Thomas Paine, 1737-1809)はイギリス生まれの政治活動家、思想家です。彼の代表的著作の一つであるコモンセンス(Common Sense 1776)は、アメリカ合衆国の独立運動の大きな原動力になりました。

ペンは剣よりも強し、を地でいったような人だったらしいです。

ここニューヨークにて亡くなっています。

また、合衆国のファウンディングファーザーズ(founding fathers,合衆国独立に尽力した政治家や指導者達。100ドル札の男、ベンジャミン・フランクリン、一ドル札の男、初代大統領のジョージ・ワシントンらもその一人です。)の一人と称されています。

ブッククラブのメンバーは、いつも知的なカサウン、彼のガールフレンドでシンガーでもある美しいジリアンさん、そしてレギュラーメンバーらしき二人の殿方。

メンバーの一人が言うには、

”このコモンセンス(常識)っていうタイトルからしてセンセーショナルで刺激的だよ。だって、当時は王様がいて、貴族がいて、民衆を支配していて、それがコモンセンスでだれも疑ってなかったような頃に、いや、それはコモンセンスではない、と言ったんだもんね。”

そうですね。言われてみればすごいタイトルです。

でも、たんなる煽動家とか、アナーキーな人ではなく、ある程度以上の人数に達した町や村、はたまた国家などのコミュニティーでは、その構成メンバーを守る為に必要悪としての政府が必要、と述べています。

でも、それは当時のような世襲制ではなく、選挙で選んで任期性にすべし、と説いています。

イギリス王制を痛烈に批判し、フランス革命にもかかわり、また合衆国においても奴隷制を否定するなど、反骨の人だったようです。

このブッククラブでは私をのぞいて全員英語ネイティブだったのですが、のそのそと、つたない英語でしゃべる私の意見もやさしく聞いてくださり、ありがたかったです。

ちょっと嬉しかったのは、メンバーの一人が、”end of government"の所を、政府の終わり、と解釈して混乱しており、カサウンが ”この文脈でのendは、終わりという意味じゃなくて目的、という意味だよ。”と教えてあげていて、

ネイティブでも混乱する事があるのね、とちょっとほっとしたことです。

課題図書がアメリカの政治に関わったものであるだけに、コモンセンスについてのディスカッションが終了しても政治にかかわる話題で盛り上がりました。

わたしが、”アメリカに来る前は、(移民などが多いため)多彩な国だから、その分いろんなグループを反映して政党もたくさんあるかしら、と思っていたんですが、ほぼ二大政党で意外でした。”

と言うと、メンバーの一人が、

”そーなんだよねー。二大政党以外のいろんな党もできてはくるんだけど、すぐ解散したり、定着しないんだよ。また、二つの政党、共和党と民主党の間でいつも、この問題は共和党ではこういう風に対処する、あの問題は民主党用、というふうにまっぷたつに分かれて、共通の土壌(common ground)があまりないのも問題だよ。”

と言っていました。

ところで、会場となったハンガリアン・ペイストリ―ショップのお向かいには、ゴシック建築の聖ジョン大聖堂があります。いつ拝見しても精悍でうつくしいです。でも、どっちかというと、私はその中庭にある謎めいていて、ちょっとユーモラスな像がすきです。(どういう意味なんでしょうね。)