ビジネス書の世界的なベストセラーとして知られる『ザ・ゴール』の著者・ゴールドラッ

ト博士。その博士の思索に大きな影響を与えた一人といわれている岸良裕司さんは、

独自の改革手法を駆使し、さまざまな問題を抱えた企業や行政団体などを、短期間

で劇的に変化させてきました。ご自身の原点ともいえる京セラ在籍時に、岸良さんが

掴んだものとはなんだったのでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・

「会社はなぜ自分を雇ったのか?」という問い

〈岸良〉

努力の甲斐あってそこそこ職場の戦力にもなってきた頃だった。先輩が何気なく

口にした一言に、僕は大変なショックを受けることになる。「京セラは所詮、他の

企業に言われたものをつくっている請負会社だ。“請負”って漢字で書いて

みろ。請けて負ける、と書くだろう? 最初から負けている業界なんだよ、う

ちは」。

せっかく軌道に乗ってきたと思っていた矢先、僕の気持ちは完全にへし折られてし

まい、そのショックは根深く残ることとなった。当時の京セラのビジネスは確かに部

品が中心、完成品はほんの僅かだった。しかし、だからといって希望に燃えた新

入社員をこんな気持ちにさせていいものだろうか。

この時に僕は、自分は絶対そういう先輩社員にはならないと決意した。そして、なぜ

会社が自分を雇ったのかを考えるようになった。もし京セラになんの問題もなく、いま

の状態のまま満足していたとすればどうだろう。新しく人を雇おうとするだろうか。

あれをしたいこれをしたい、将来こんなことをしてみたいが、いまのままじゃやれな

い……、だからこそ人を雇うんじゃないだろうか。

そう思い至った時、僕が一刻も早く先輩たちの戦力になりたいと願っていたのは間

違いで、本当は一刻も早く「先輩たちができなかったこと」をやらなければいけなかっ

たのだと気がついた。つまりそれまでは雇われる側の立場からばかり考えていたが、

初めて、雇う側の立場になって考えることができたのである。

そして先輩たちの手の届かなかったこととはなんだろうと考えてみた結果、京セラ

の部品シェアがゼロだった米国のA社のビジネスを、ナンバーワンのシェアにしよ

うと決意した。入社からまだ間もない25、6歳でのことだった。

■次々とシェア100%に

最初に僕が考えたのは、競合他社ができて、なぜ京セラにはできないのかというシ

ンプルなこと。周りの人に聞くと「ライバル会社のほうが技術力があるから」だの、

「うちの会社が接待に連れていなかったから」だのといろいろな理由が聞かれた

が、本当にそうなのかと調べてみたら、どれも皆、根も葉もない噂話にすぎないこ

とが分かった。要は本気で取り組む人がいなかったのである。

他社ができるのに京セラにできないわけがない。どうしてもナンバーワンにするん

だと遮二無二になっている僕に、経営幹部から現場に至るまで皆が協力してくれ、

その結果、長年ゼロだったシェアは数か月で100%になり、上層部も非常に喜ん

でくださった。

これに自信を得た僕はシェアゼロの客先ばかりを集めてきて、いずれも数か月で

シェアをことごとく奪っていく。上手くいかなければ「そんなはずがない!」、工場に

乗り込み、徹夜して、現場で激論を交わすこともしばしば。現場との間に生じる軋

轢は凄まじかったが、成果はどんどん出てくる。やがて稲盛さんにも面談のチャン

スをいただき、「こういう奴がいると危ないなぁ。競合他社にシェアをあげられ

なくなってしまうじゃないか(笑)。おまえが歩いた後はペンペン草も生えな

い」という言葉までいただいた。

だが、ここからが茨の道の始まりだった。同僚も上司もお構いなく言いたいことを言

い、相手をラリアットでぶっ潰すような真似をしていた僕は「岸良は仕事はできるが、

人間的にはいかがなものか」というレッテルを張られていた。

飲み会のたびに「おまえもいい加減、大人になれ」と上司から説教を食らうものの、内

心では「あんたのようになりたくない」と反発している。ただ一方で、何かがおかしい

と自分自身、悶々としていたことも事実だった。

■最も非生産的な考え方とは?

初めから会社を悪くしようと思っている人なんて一人もいない。共通の思いは必ず

あるはずだ。その思いに向かって高いレベルの解決策を考えて皆で助け合う。こ

れは京セラだけでなく、どの組織にも通用することだと確信するようになったのは、

僕が独立をしてからのことだった。「和を以て貴しとなす」という精神文化は、いま

も日本の企業に確かに根づいているのである。

稲盛さんは「私にもできるのだから皆にもできる」と常日頃語っていた。だが、僕は

新入社員の頃、自分が稲盛さんのような凄い人になれるとは到底思えなかった。

でもある時、稲盛さんのような偉大な人が存在しているからには、必ず何かの理由

があるはずだと考えるようになった。要するに「あの人だからできる」という考え

方をやめたのである。「あの人だからできる」と定義すると、学びがそこで止

まってしまうからだ。

大好きだった京セラを飛び出したのは43歳。現在様々な赤字企業や問題を抱え

た組織の経営コンサルティングをさせてもらっている。相談の中身はそれぞれに異

なるが、何か問題があって、ずっと解決しない時には必ず一つの共通した症

状がある。それは〝人のせいにする〟ということだ。

「あそこの会社は力があるから」「うちには人材がいないから」といったように「○○

のせいだ」という言葉が必ずどこかに出ている。

いつも僕は同じ質問をする。

「人のせいにして問題は解決しますか」

世界中の誰に尋ねても「しない」と口を揃えて答える。にもかかわらず、我われは

人のせいにしがちで、その結果、問題を放置してしまう。見方を変えれば、その症

状があったとしたら、そこに改善のチャンスがあるということだ。

稲盛さんは講話の中で「宇宙は常に進化発展している。そこに心を委ねるなら

ば、京セラも未来永劫発展する」と我われに語られた。

僕も曲がりなりに50年以上の人生を生きてきて、確かにそうではないかと思う。世

の中はよき方向へ向かっている。それなのに、その妨げになるものがあるとすれば、

それは我われの持つ、最も非生産的で問題が解決しない考え方「人のせいにする」

ということではないだろうか。

かつての僕がそうだったように、自分の思うような仕事や部署に就けず、悶々として

いる人は少なくないだろう。だが仕事というものは「自分がいたら助かる」という部分

を見つけるところから始まるのだと思う。そしてそれは必ず見つけられる。職場には

必ず困っていることがあるからだ。会社が自分を雇ってくれた理由とは何か。それ

を自らに問うところにきっと新しい扉が開かれている。

(本記事は『致知』2012年9月号 連載「20代をどう生きるか」を再編集したものです)

◇岸良裕司(きしら・ゆうじ)

━━━━━━━━━━━━━━

昭和34年埼玉県生まれ。59年東京外国大学卒業後、京セラ入社。平成15年ヘッド

ハンティングされ、ビーイング入社。18年に発表された論文「三方良しの公共事業改

革」が19年国土交通省の政策として採用される。20年より現職。著書多数。近刊

に『新版・三方良しの公共事業改革』(日刊建設通信新聞社)がある。

・・・・・・・・・・・・・・・

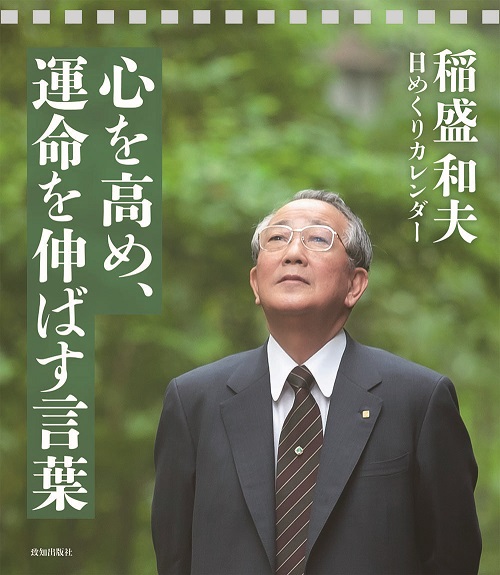

プレゼントにもおすすめです

稲盛和夫日めくりカレンダー

「心を高め、運命を伸ばす言葉」

稲盛和夫・著

★ご購入はこちらからどうぞ★

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5月1日発刊

~『致知』最新刊2023年6月号「わが人生の詩」~

●よき人、よき言葉との出逢いが、わが人生を導いてきた

大村 智(北里大学特別栄誉教授)

大庭照子(NPO法人日本国際童謡館館長)

●日本一への奇跡の詩

大八木弘明(駒沢大学陸上競技部総監督)

高原良明(岡山学芸館高等学校サッカー部監督)

●若人よ、人生の開拓者たれ

~小原國芳が切り開いた教育の道~

小原芳明(学校法人玉川学園理事長)

●「奇跡の塩」ぬちまーすの力で人類を救う

高安正勝(ぬちまーす社長)

●孔子の歩いた道、遺した言葉

加地伸行(大阪大学名誉教授)

數土文夫(JFEホールディングス名誉顧問)

●<追悼>ハガキ道に生きる

坂田道信(ハガキ道伝道者)

………………

好評連載

………………

「忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉」

五木寛之(作家)

「人生を照らす言葉」

鈴木秀子(国際コミュニオン学会名誉会長)

「禅語に学ぶ」

横田南嶺(臨済宗円覚寺派管長)

「人生百年時代を生きる心得」

田中真澄(社会教育家)

「仕事と人生に生かすドラッカーの教え」

「小説・徳川家康」

童門冬二(作家)

……etc

★お申し込みはこちらからどうぞ★

★★『致知』ってこんな雑誌です★★

![]() あなたの人生、仕事の糧になる言葉、

あなたの人生、仕事の糧になる言葉、

教えが見つかる月刊『致知』の詳細・購読はこちら

★お申し込みはこちらからどうぞ★

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

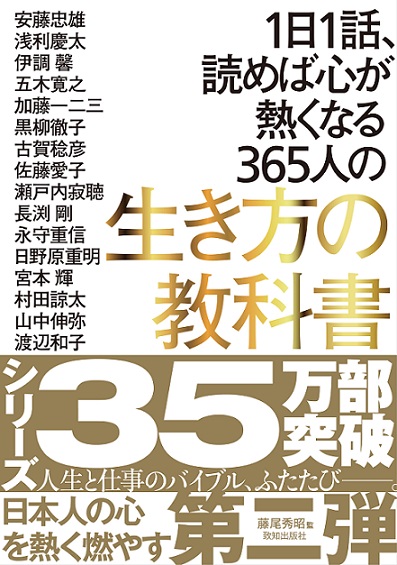

☆話題の書籍のご案内

ベストセラー書籍、待望の第2弾!!

『1日1話、読めば心が熱くなる

365人の生き方の教科書』

藤尾秀昭・監修

~本書では、『致知』創刊20周年以前

(1978~1998年)の記事にも思いを馳せ、

名経営者や名指導者など、

各界の“レジェンド"と呼ばれる人物の逸話が

多数収録されているのもポイントのひとつ。~

◆ 収録記事の一部 ◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※肩書は『致知』掲載当時

「人生の闇を照らしてくれる光」

五木寛之(作家)

「人生で一番大事なもの」

稲盛和夫(京セラ名誉会長)

「十年間辛抱できますか」

浅利慶太(劇団四季芸術総監督)

「一期一会」

瀬戸内寂聴(作家)

「独立自尊の商売人になれ」

柳井 正(ファーストリテイリング社長)

「人間の力は出し切らないと増えない」

平尾誠二(神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー)

「会社がおかしくなる6つの要因」

永守重信(日本電産社長)

「自分の限界を超える条件

長渕 剛(シンガーソングライター)

「逆算式目標設定術」

岸田周三(レストラン カンテサンスシェフ)

「忍耐は練達を生じ、練達は希望を生ず」

加藤一二三(将棋棋士)

「“なぜ?”を5回繰り返せ」

張 富士夫(トヨタ自動車相談役)

「仲間を信じ、童心を忘れず、科学に徹する」

津田雄一(「はやぶさ2」プロジェクトマネージャ)

「金メダル獲得の原動力」

古賀稔彦(柔道家)

「決勝戦直前の姉のひと言」

伊調 馨(ALSOL所属レスリング選手)

「一流プレーヤーに共通したもの」

岡本綾子(プロゴルファー)

「ジャニー喜多川さんの褒め方・叱り方」

村上信五(関ジャニ∞)

「人は負けるとわかっていても」

佐藤愛子(作家)

「世界に挑戦する上で影響を受けた人」

宇津木麗華(女子ソフトボール日本代表監督)

「人の痛みを知る人間になれ」

村田諒太(WBA世界ミドル級スーパー王者)

「会社経営は常に全力疾走である」

山中伸弥(京都大学iPS細胞研究財団理事長)

……全365篇

オリンピック史にその名を残す伝説の水泳選手、

「はやぶさ2」のプロジェクトマネージャ、

庵野秀明氏が尊敬する映画監督……など、

時代や職業のジャンルを超越した方々の話から、

自らの仕事や人生に生かせる教訓が

得られるのも、本書ならではの魅力です。

☆お求めはこちらからどうぞ★

***

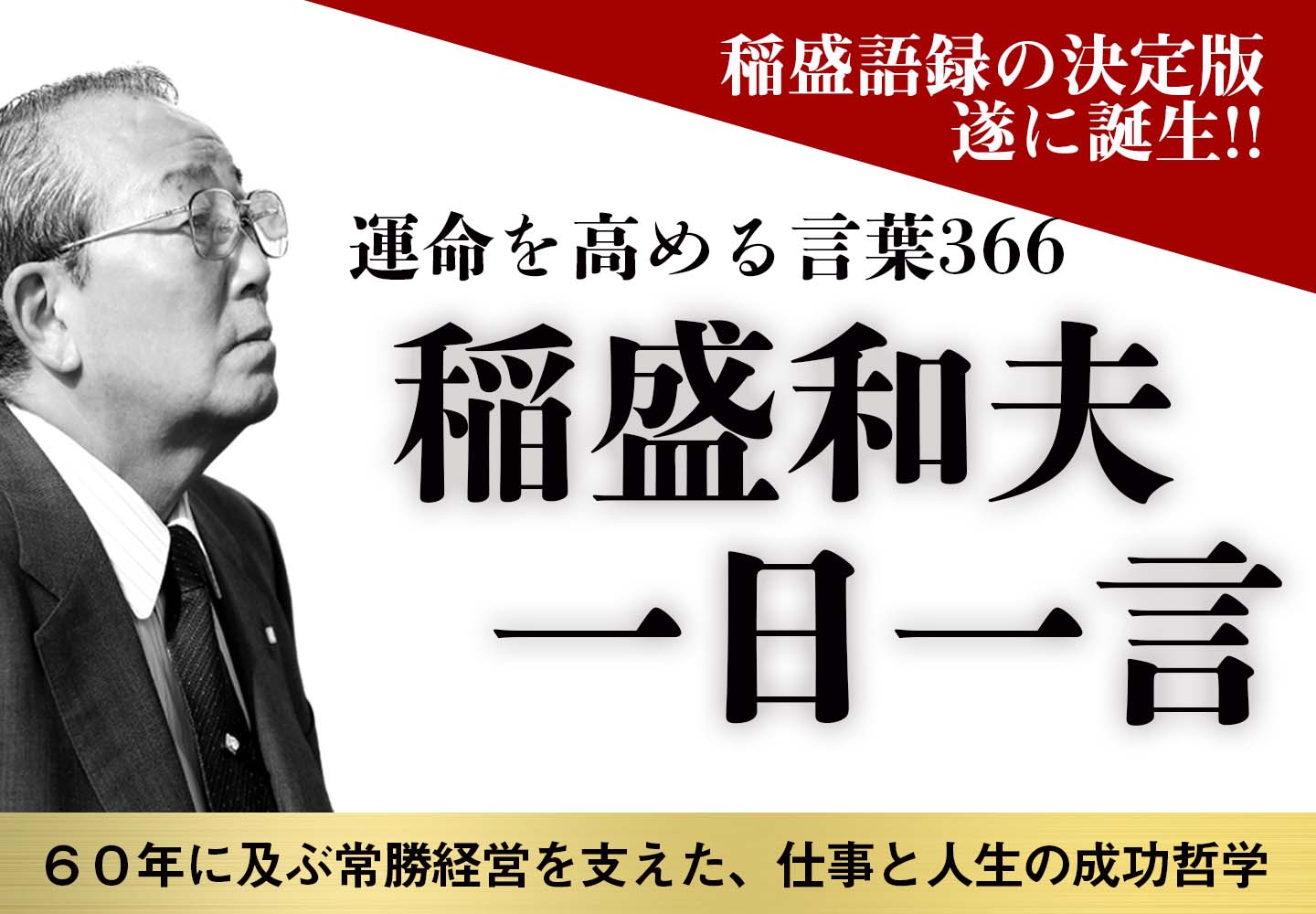

『稲盛和夫 一日一言』

※詳細はこちらからどうぞ!

★『1日1話、読めば心が熱くなる

365人の仕事の教科書』

藤尾秀昭・監修

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 収録記事の一部 ◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「知恵の蔵をひらく」

京セラ名誉会長・稲盛和夫

「現場には仕事と無駄の二つしかないと思え」

トヨタ自動車相談役・張富士夫

「プロは絶対ミスをしてはいけない」

福岡ソフトバンクホークス球団会長・王貞治

「一度は物事に死に物狂いで打ち込んでみる

建築家・安藤忠雄

「人を育てる十の心得――加賀屋の流儀」

加賀屋女将・小田真弓

「ヒット商品を生み出す秘訣」

デザイナー・佐藤可士和

「嫌いな上司を好きになる方法」

救命医療のエキスパート・林成之

「準備、実行、後始末」

20年間無敗の雀鬼・桜井章一

「公私混同が組織を強くする」

神戸製鋼ゼネラルマネージャー・平尾誠二

「一番よい会社の条件」

ファーストリテイリング会長兼社長・柳井正

「仕事にも人生にも締切がある」

料理の鉄人・道場六三郎

「脳みそがちぎれるほど考えろ」

日本ソフトバンク社長・孫正義

「奇跡を起こす方程式」

指揮者・佐渡裕

「10、10、10(テン・テン・テン)の法則」

帝国ホテル顧問・藤居寛

「自分を測るリトマス試験紙」

将棋棋士・羽生善治

「負けて泣いているだけでは強くならない」

囲碁棋士・井山裕太

……全365篇

…………………………………………………………

☆お求めはこちら。

★人間学を学ぶ月刊誌『致知(ちち)』ってどんな雑誌?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一冊の本が人生を変えることがある

その本に巡り合えた人は幸せである

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・