2024年8月のテーマ

「あんまり読む人いないかも…戯曲の本」

第三回は、

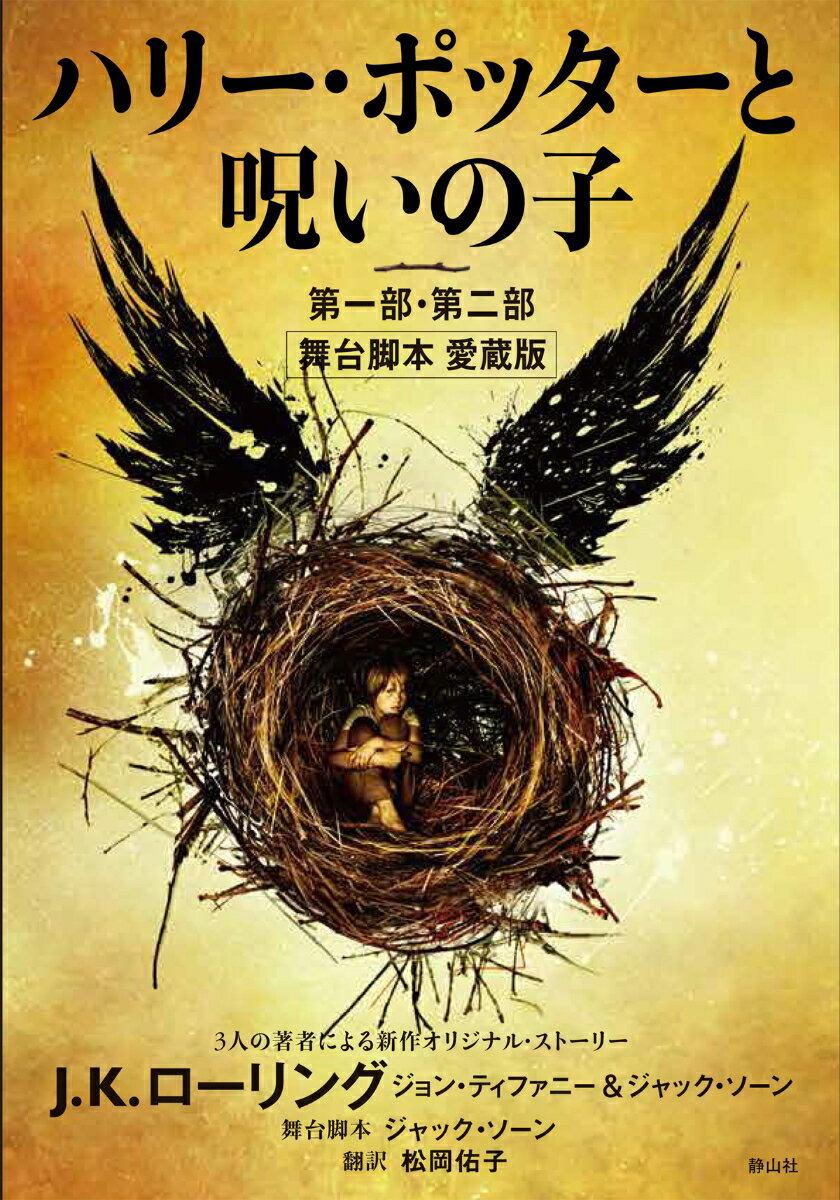

「ハリー・ポッターと呪いの子」第一部・第二部<特別リハーサル版>

J・K・ローリング、ジョン・ティファニー&ジャック・ソーン 作、

舞台脚本 ジャック・ソーン、松岡裕子 訳、

静山社、2016年発行

です。

Pickで貼ったのは、<愛蔵版>なので、私が読んだ<特別リハーサル版>とは版が違います。

Pickで貼ろうと思って検索してみたら<愛蔵版>の他に<東京版>というのもあって、色んな版のものがあるんだということをたった今知りました。

<東京版>は現在東京でロングラン公演されている舞台の脚本でしょう。

日本人キャストによる舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」。

本を読んだ後だと、あのシーンをどうやって舞台で再現しているのかとか、気になる~。

では軽くあらすじを。

ハリー・ポッターシリーズが完結したときから19年後のお話で、基本的にはハリー達の子供世代が主人公の物語です。ハリーの次男・アルバスがホグワーツに入学する日、列車の中でドラコ(学生時代ハリーと仲が悪かったドラコ・マルフォイ)の息子・スコーピウスと出会います。二人の少年の出会いから、再び魔法界を闇で包もうとする目論見が進行していき、彼らは運命に立ち向かってゆくことになります。

この物語は、ハリーの息子のアルバスが主人公だとされているのですが、私はどちらかというとスコーピウスが主人公のような気持で本を読んでいました。

アルバスはハリー・ポッターという魔法界を救った英雄の子という立場に自分の居場所を見いだせず、父親とうまく関係を築けていません。ハリー自身が、赤ん坊の頃に両親と死別して叔母であるペチュニアがいるダーズリー家の居候という不遇の少年時代を送っているので、自分の子供に対してどのように愛情を示せばいいのか分からずにいるのです。

一方、スコーピウスの父ドラコの家は純血であるということが誇りの家系で、かつてヴォルデモートに組した家ということもあって、スコーピウスはスコーピウスで自身の生まれや父親との関係について悩んでいます。

ハリー・ポッターシリーズでドラコはハリーと敵対するキャラクターですし、小心者のくせに高慢で、卑怯なところもあったりして、正直、嫌な奴なんですが、ストーリー終盤にかけて、彼の苦しみや苦悩が感じられるシーンもあり、何というか、繊細な子供が無慈悲な大人によって捻じ曲げられてしまったような印象を受けました。

その子供であるスコーピウスは、父親と同じような繊細さの感じられる、心根の優しい少年で、その優しさは母親への愛や友達との信頼関係があったればこそだと思います。

上手く説明できませんが、私はスコーピウスを"こうだったかもしれないドラコ"というような見方をして読んでしまっていたのです。"もし父親の呪縛から逃れられていたら…"、"もしハリーと友達になれていたら…"、ドラコ・マルフォイは"こうだったかもしれない"という感じで。

基本的にはアルバスとスコーピウスが中心のお話ではありますが、親子関係のもつれも含めて、この物語には親になったハリーやロン、ハーマイオニー、ドラコ…おなじみのキャラクターたちが登場し、ただの脇役ではなく物語に深くかかわっています。

彼らのその後について知りたい、という方にもその点ご満足いただけると思います。

また、第一回、第二回でおすすめした作品よりも場面転換がたくさんあって、演劇としてこの場面をどのように舞台へ昇華していくのか、想像もつきません。

ハリー・ポッターと言えば映画で魔法が映像化されているのを観て心ときめいたものでしたが、舞台ではどうやって様々な魔法を再現するのかも気になるところです。

実は初めてこの本の存在を知ったとき、ハリー・ポッターの続編がなぜ舞台の脚本なのか?小説ではだめなの?と、疑問に思いました。

私にとっては、戯曲よりも小説の方がずっとなじみ深くて読みやすかったので。

でも当たり前のことですけれど、舞台で演じる作品だから戯曲なわけで、"舞台のために"ハリー・ポッターの新作を書いたということなんですよね。

ハリー・ポッターの世界をずっと映画でみてきた身としては、映像化してほしいな~と思いましたが、映像化の予定はないそうです。あくまで舞台のために描かれたお話なんですね。

戯曲は小説と違って読む気にならないな~という方でも、ハリー・ポッターシリーズが好きというなら、読んでみて楽しめると思います。そして、一度読んでみれば、そんなに戯曲って読みにくくないかもって感じていただけると思います。

先に紹介した二作品に比べると長いと思いますが、読みやすさでいうと一番かもなので、戯曲は敬遠しがちという方もぜひチャレンジしてみてください。おすすめいたします。(*^▽^*)