2024年5月のテーマ

「動物から学べる本」

第三回は、

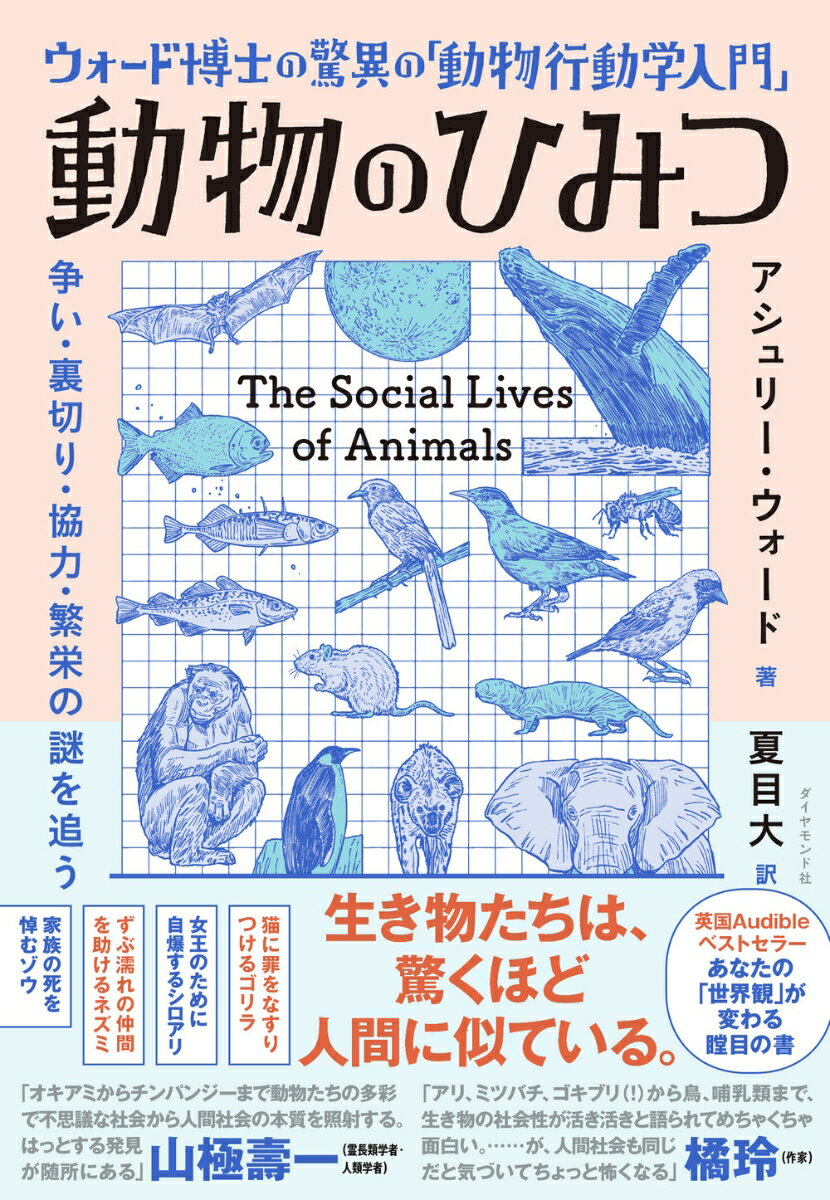

「ウォード博士の驚異の「動物行動学入門」 動物のひみつ」

アシュリー・ウォード 作、夏目大 訳、

ダイヤモンド社、2024年発行

です。

今年の三月に出版されたばかりの本です。

作者は会社員から動物学者へと転身し、現在はシドニー大学の動物行動学の教授だそうです。

"科学雑誌に100以上の論文を発表し、多くの学術書に引用されている--------"

と、著者の紹介には書いてありました。

とても精力的に研究・活動されている方なんだなという印象ですが、この本を読めばそれも納得します。

オキアミ(エビに似たごく小さい生物で他の多くの生物の食料になっている生き物)からイワシなどの魚、アザラシやクジラのような海洋生物だけでなく、昆虫や鳥、陸上で生活する哺乳類の数々…それはそれはたくさんの種類の動物たちの行動についての興味深いエピソードがこの本には詰まっています。

ここで語られている動物たちに共通するのは、集団で生きる社会性動物だということ。

社会性動物の研究というと、どうしても集団内でのコミュニケーションについてのお話なのかなと私は思いがちなんですが、この本では、集団として生きるという生存戦略がその生き物にとってどのようなメリットがあるかという大きな視点でいろんな動物の行動を観察しているので、とても面白いです。

例えば、イワシは集団で行動し、大型の魚や海洋生物に食べられることが知られているけれど、例えばイワシの集団に大きな口を開けて肉食のクジラが突っ込んでいっても、ほとんど食べられないんだそうです。狙いが定まらないのと、集団を形成しているイワシはパニックになっていないので、素早く逃げることが可能なのだとか。

だから大型の捕食動物たちは何度も何度も集団に突っ込んで隊列を乱し、集団からはみ出て孤立した個体や、アタックによって傷ついて弱った個体を食べるのだそうです。

要するに、集団でいれば安心できるし、食べられる可能性も減らせるというわけで、かたまっていることで見つかるリスクよりもメリットの方が大きいというわけ。

もちろん、ミツバチのダンスやクジラの鳴き声、サルのグルーミングなど、集団内でのコミュニケーションが発達している動物についてはそのあたりの話もたっぷり書いてあります。

なんていうか、NHKの「ダーウィンが来た」という動物の生態を観察した番組やそれに類する番組が好きな方(私も含む)にはとても楽しく、興味深い内容になっています。

ただし、この本、ものすごく分厚いです。

訳者のあとがきの終わりまでで703ページあります。

家にある小学生用の国語辞典くらいの厚みです。

動物のイラストも入っているし、字の大きさも小さすぎず普通ですし、なにより、専門的な内容なのに一般人に分かりやすく書いてあって、読みやすいです。

ただ、ボリュームが大きい。

その分、内容もたっぷり詰まっています。

動物の生態に興味がある方には間違いなくおすすめです。

それほど動物が好きというわけではないけど、興味はあるという方は、分厚さを確認するついでに、ぜひ実物を手に取ってみてください。

装丁が素敵で、カバーをはじめとする紙の手ざわりも私には魅力的なので…。

というわけで、辞書みたいに分厚い動物行動学の本、おすすめいたします。(*^▽^*)