裁判所は違法行為をした事実

債務者破産をさせられたING生命保険会社と争うことになった

民事訴訟法

▊判決の発効 第二百五十条

判決は、言渡しによってその効力を生じる

▊言渡しの方法 第二百五十二条 法第三百七十四条

判決の言い渡しは判決書の原本に基づいてする。

▊民事訴訟法規則 第百五十七条 法第二百五十三条

判決書には、判決した裁判官が署名押印しなければならない。

百五十八条

▊判決書は、言い渡し後遅延なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、言い渡し日及び交付の日を付記して押印しなければならない。

▊判決書の送達 第百五十九条

裁判所書記官が判決書の交付を受けた日または判決を言い渡した日から二週間以内にしなければならない。

2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

法第二百五十五条

▊前項に規定する送達は、判決書の正本または前条第二項の調書の謄本によってする。

書留郵便等に付する送達

第百七条

まとめ

民事訴訟において判決が有効になるのは

判決書に裁判長の署名押印をされている原本に基づいて言い渡されたものになる。

そして、その判決書の送達は特別送達でなければならない。

簡易書留、普通郵便では送れないことになっています。

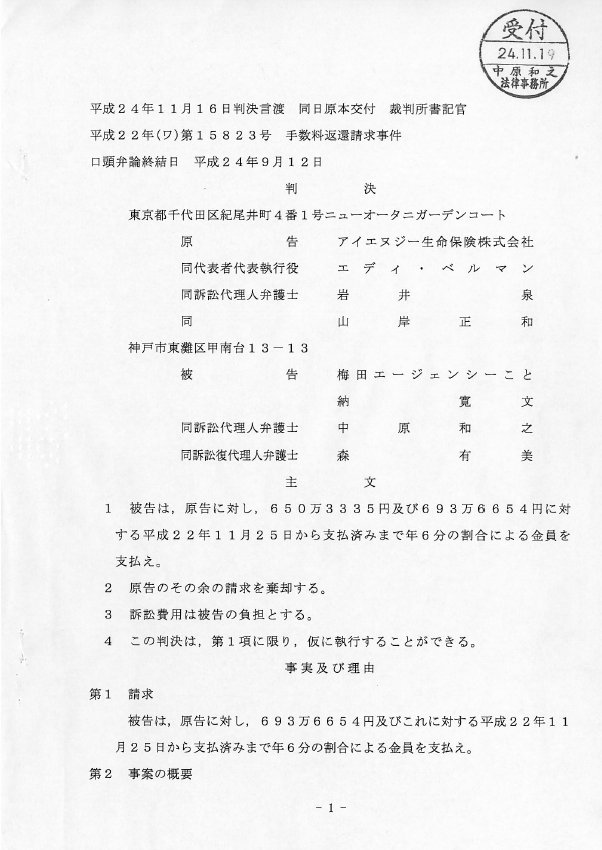

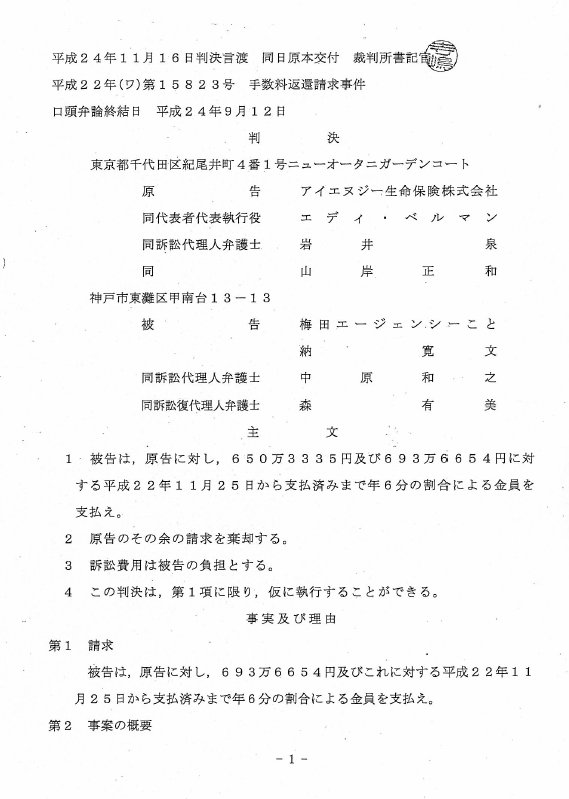

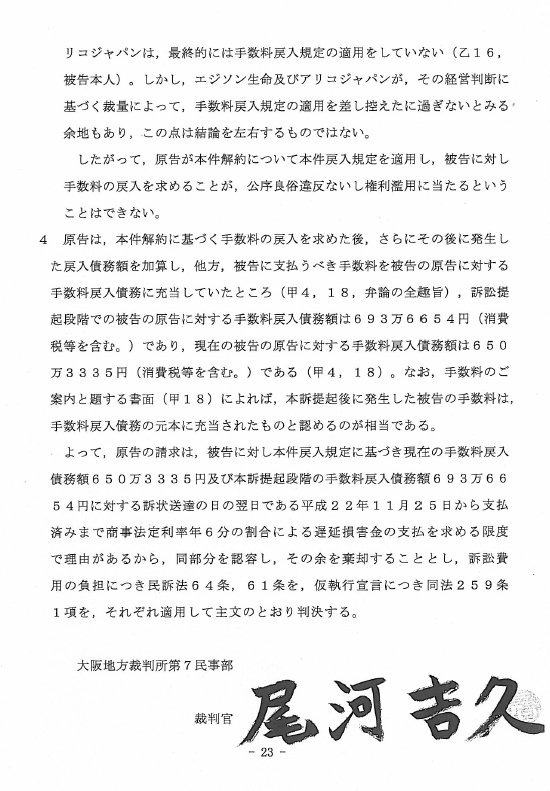

大阪地裁から送達された判決書(平成24年11月16日)は無効な判決書を交付されていた。

1)裁判所書記官の押印がない。

2)裁判長の署名押印がない

3)正本の印の上に書記官の名前が記名されている

法律ではすべて署名押印、または記名押印の順である。

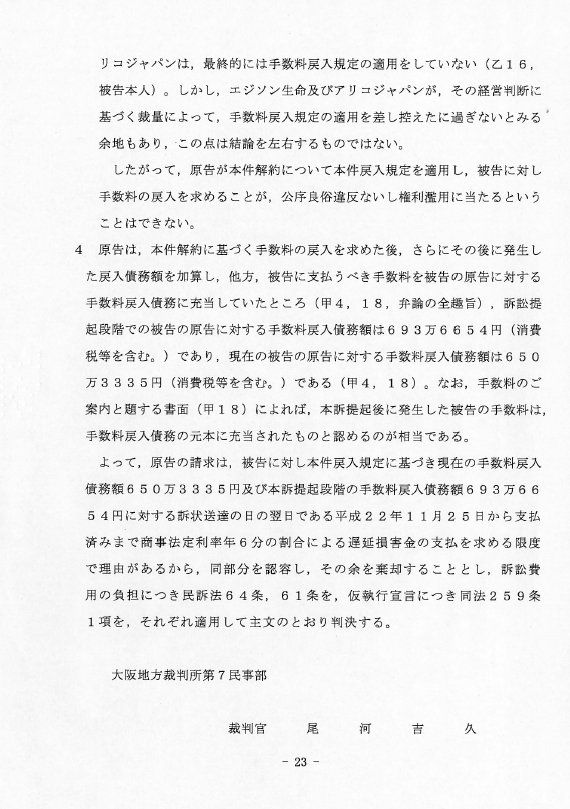

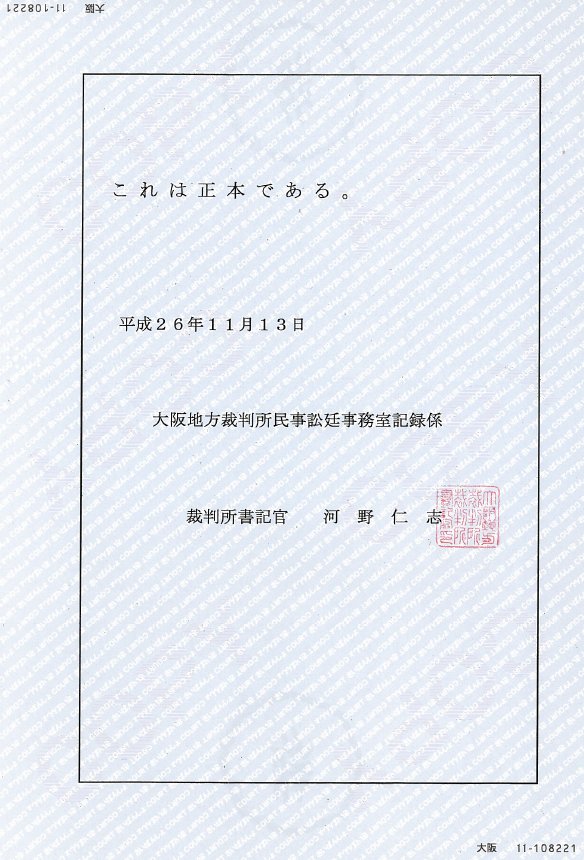

次に同じ判決書を平成26年11月13日に再交付すると

1)書記官の押印がある

2)裁判長の署名、押印に変わっている

3)正本の印は書記官の記名の上になっている

裁判所には、判決書の原本が保管されています。

従って、判決書の正本を再交付した場合、前回に交付されたのと同じ内容でなければなりません。

ということは、偽装された判決書を再交付したことになるのでは?

問題点

初めの判決書交付に関して

裁判長の署名押印を忘れることはあってはならないことであり、それを記名になっているということは

裁判長が判決書をチェックしていないし、署名押印をしていないことは、関与していないことになる。何故なら、判決書に署名押印するのは裁判長にとって一番重要なことだからです。

さらに、書記官は裁判長から交付される判決書に日付けを付記し押印しなければならないのだが、裁判長の署名、押印確認もしないで判決書を交付したことになる。こんなことは、裁判所としてあってはならない重大はことである。とすると、書記官も関与していないことになる。では、いったい誰が判決書を作成し送達したのか?疑問が生じる。

判決書の再交付に関して

前回に交付した判決書が原本として保管されているならば、前回と同じ内容の判決書を交付しなければならない。

ところが、再交付された判決書には裁判長の記名から署名に変わっている。さらに、押印がなかったのに、押印が捺されている。従って、判決書の原本が何者かに変造されていたのです。その理由として考えられるのは、裁判長の署名押印がない判決は効力を生じていないことから、それを有効にするために変造したと思われます。

これは公文書偽造罪になると思われる。

次に弁護士の責任

弁護士の業務は法律に関する全般のこと。

訴訟の代理人として請け負った弁護士が、判決書を見て、不備、異論、反論がないかを確認し、依頼人に正しく伝えなければなりません。とくに契約に関する争いになれば、自署、押印は最重要確認箇所です。

判決書に裁判長の署名押印確認も当然しなければなりません。それが署名ではなく記名だけになっている判決書を見ておかしいと思わなければ弁護士として失格です。

従って、故意または重大な過失を問われることになると思われます。

地裁での判決に対して裁判長の説明、解釈は違法と思われることがてんこ盛り

その説明を詳細にしているのが、次の日記、破産申立に対しての答弁書1、2です。