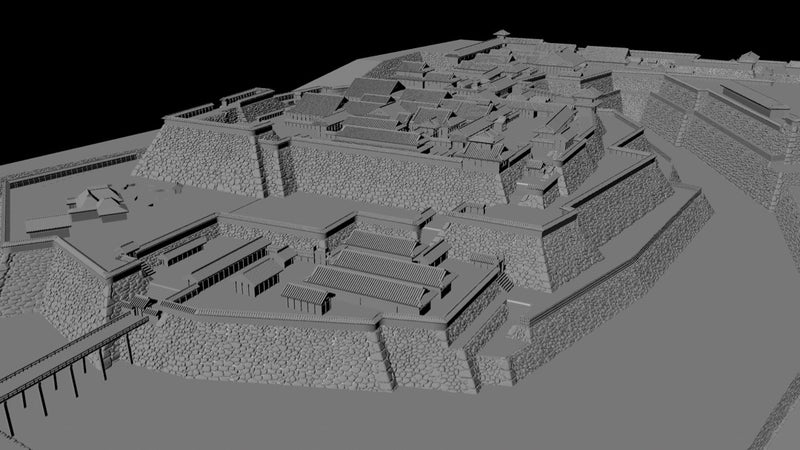

2022年はそのほとんどを松本城下模型に費やしていました。8メートル規模の国内最大級の巨大城下ジオラマです。その城郭部分と単品建物、寺社を受けていました。博物館模型は承認図→制作の流れです。まず図面で承認を得てから取り掛かるのですが、まあこれが凄い数の図面になるわけです。

今回は作家としてというより下請けの下請けで業者扱いでした。3Dプリンターで出すわけでもなく手作りなので、人を3人雇って...

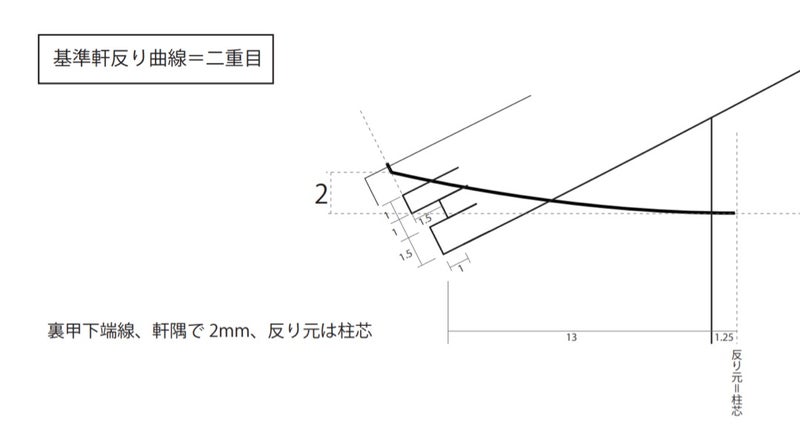

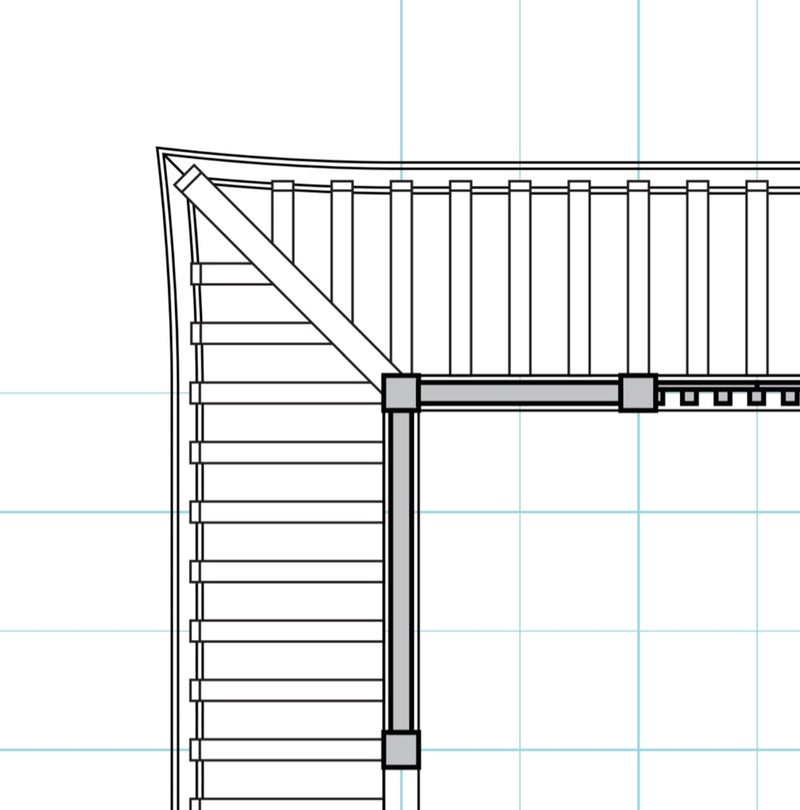

軒反りと、軒が反ることによって生じる茅負の「投げ」など、ちゃんと原理を理解していないと造形が難しいのです。

あとは蓑甲などねじれ=3次元曲面になるところ。

平の図面を立体に戻すにあたって、やはり本物の納まりを分かっていることが重要になるのだと痛感しました。

出来ないのならどうしようもないわけで、自分でも出来ないけど「どうにかします」と答えてしまったので、どうにかせねばならない。何ヶ所かあてを当たるも...そのまま時だけが過ぎて夏の終わりになりかけていました。

この難局を打破したのがT君という学生です。彼は小さい頃から私の模型のファンでいてくれて、熊本城本丸模型の時もうちに滞在しながら手伝ってくれた、私の技術と考え方をとてもよく吸収してくれている人物です。この松本城下模型の時もアルバイトとして夏休みから1ヶ月以上、泊まり込みでせっせと手伝ってくれていました。その彼は某有名国立大の建築科在籍なのです。

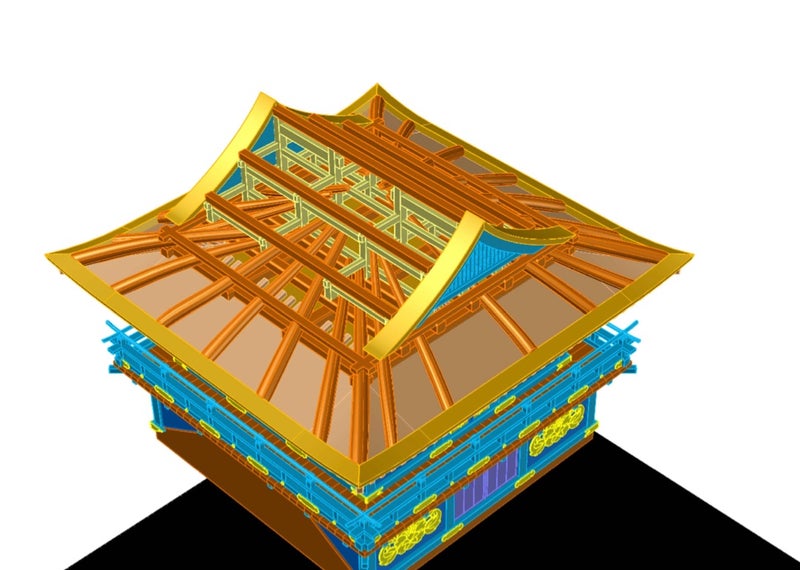

設計図通り、私の頭の中にしかなかったものがこうやって見える形になった時は感動...

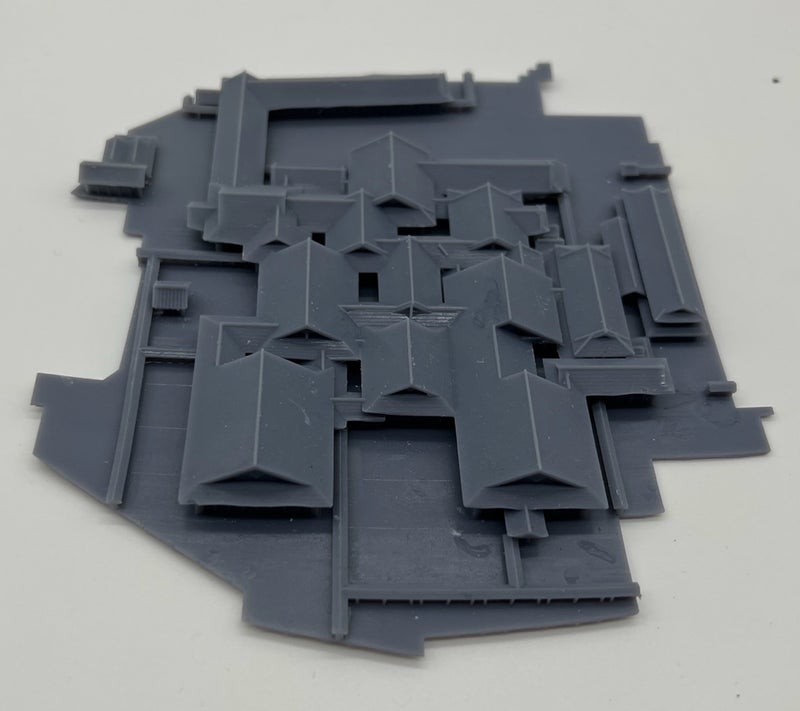

(この段階では縮尺1/125で、屋根の構造は板材の組み合わせになっていますが、1/100の本製品では小屋組の構造に改良しています)

2022年の活動は彼無しには成立しませんでした。そしてこの大坂城も彼無しには製品化できませんでした。大きなプロジェクトは一人では絶対にできません。彼の名前は、ちゃんとマガジンにクレジットされています。

3Dデータが出来たのが2022年12月も暮れに近づいた頃。東京で監修会議を開き、三浦先生に3Dデータをお見せして、チェックを頂きました。最初に頂いた一言が「恐ろしくできがいい」。思わず2人で小さくガッツポーズ。

このように天守は難航しましたが、一方、ジオラマは中国の工場がすんなり立体化してくれていました。

ただし天守を除く。天守は結局、慣れないCADで私が概形データを作ることに。これは桜井案天守です。